3. 原発事故現場を訪ねて

13年1月16日

第2章: ソ連

第2部: チェルノブイリ事故から3年 広がる後遺症

第2部: チェルノブイリ事故から3年 広がる後遺症

揺れる測定器の針

小雪まじりの朝、私たちは放射線測定器を携えて、キエフ市からチェルノブイリ原発へと向かった。予想していたこととはいえ、原発へ近づくにつれてジリジリ上がる放射線測定器の針に、平静ではいられなかった。

▽キエフ(原発から130キロ) 0.01~0.02ミリレントゲン

▽30キロ検問所 0.06~0.08ミリレントゲン

▽10キロ検問所 0.20~0.25ミリレントゲン

▽原発1・2号機運転室 1.00~1.50ミリレントゲン

▽事故炉まで200メートル 3.00~5.00ミリレントゲン

放射線は五官で感知できず、機器によって危険を察知するほかない。たとえ微量であっても、爆発した4号機が放射線の発生源だと分かっているからには、だれであれそこへ近づくのをためらう。「放射線に許容量なし」、つまり、放射線は可能な限り浴びない方がよい、というのが医学の常識なのだから-。

ところが、チェルノブイリ原発に関するソ連政府の考えは、いささか違っていた。4号機は破壊されたが、1~3号機は汚染問題さえクリアできれば使える―と判断したのだ。4号機の封じ込めは、事故から7カ月後の11月に完了した。1・2号機は、その直前までに運転を再開し、事故炉と背中合わせの3号機も、12月4日に本格運転に戻っている。

通勤は列車に限定

事故のあと就任したウマネツ発電所所長は「教訓は稼働中の原発に生かされている」と、1・2号機の運転室へ案内してくれた。彼の言う教訓とは▽制御棒位置の改善▽低出力運転時の安定性向上▽緊急停止設備の改良―など、もっぱら技術分野の問題である。では、放射能汚染による原発職員の健康の問題はいったいどうなっているのだろう。

この疑問に対する1つの答えを、人口1万2千人あまりの新都市スラウティチで見つけた。汚染され無人と化したプリピャチの代替として建設されたこのニュータウンは、チェルノブイリの東50キロ、原発とは上下2本ずつのレールだけで結ばれた特異な街である。

「原発への通勤は列車しか使わない。新都市を放射線から守るためだ」。自らも被曝し、プリピャチから避難したセルゲイ・ビチューリン副市長(34)は、こう言って原発通勤の手順を説明してくれた。

まず家を出てスラウティチ駅に着いたら、ロッカールームで通勤服に着替えて列車に乗る。30キロ圏に入る中間駅でもう一度着替えて、圏内専用列車に乗り換える。チェルノブイリの駅で今度は作業服に替えて原発の構内へ入る。むろん、着替えのたびに線量チェックがある。片道1時間足らずの間に3回、往復で6回も脱いだり着たりを繰り返すのだ。「まるで着せ替え人形ですね」と皮肉な言葉を向けてみたが、副市長に真意は伝わらなかったようだ。

職員に対する放射線防護策は「着せ替え」にとどまらない。修業サイクルは2週働いて2週は休暇とされている。さらに、実行されているか否かは別として、政府が定めた「生涯被曝線量は35レム以下」という規制がある。

放射能汚染、言い換えれば職員の健康に影響があるかもしれないことを承知で、あえて3基の運転を再開し、今なお汚染除去、新都市建設など巨額の投資が続いている。それは政府の「原発政策は不変」という意志表示なのかもしれない。

だが一方でソ連政府は、1988年末と89年4月の2回、計10基の原発建設中止を決めた。その中には、85パーセントまで工事が進んでいたチェルノブイリ5、6号機も含まれている。「原発政策は不変」は、あくまで建前にすぎないようだ。

許容量の6倍でも職場復帰

チェルノブイリ原発は私たちが訪れた当時、厳重な警備のもとにあった。玄関で放射能汚染チェックを受けた後、警備員が目を光らせる所長室に入った。

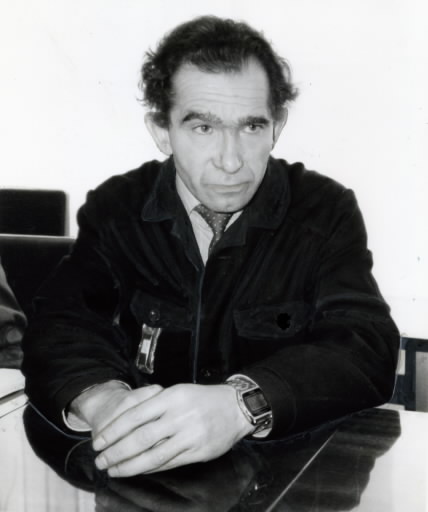

「オレの頭を見てくれ。あの時に1本残らず抜けた髪がこの通りもとに戻ったんだ」と、2号機のウラディーミル・チュグリフ職場長(47)は太い指でくり色の髪をなで上げて見せた。

「もし事故で被曝した人が働いているなら会いたい」と、ウマネツ所長に申し入れたのにこたえて部屋に入って来たのが彼である。がっしりとした体格に、鋭いまなざし。彼は1号機が臨界に達する2年前、1975年にチェルノブイリへ来て14年という最古参の1人である。ゴーリキー大学で原子物理を専攻した根っからの技術者だ。

「さあ、彼に何でも聞いてくれ」と横からウマネツ所長が促した。濃紺の作業服の右胸に放射線測定用のフィルムバッジが付けられていた。

さっそく「放射線は怖くないか」と質問すると、「ニエット(いいや)。あの目に見えないやつといかにうまく付き合うか。それがオレたちの仕事だよ」と職場長は答え、所長も大きくうなずいた。

「でも現実に大事故が起きましたよね」と問うと、彼はそれには答えず「もう心配ない。4号機は『石棺』の中で静かに眠っている。1号機から3号機まですべて順調だ」と口を真一文字に結んだ。

被曝線量は490レムも

事故が起こった時、チュグリフ職場長はプリピャチの自宅にいた。すぐに現場へ駆けつけ、事故炉と背中合わせの3号機を冷やし続けた。明け方家へ戻り、ひと休みしてプリピャチの住民4万5千人の避難も手伝った。翌日には、再び事故現場へ入り、4号機の破壊の程度をチェックした。

「その時、軽い頭痛と吐き気を覚えた」と言う。検査を受けると、「要入院」の判定が出た。「被曝線量は490レム。急性放射線障害の分類は『重度3』と医者は言ってたな」と彼はこともなげに言ってのけた。

「重度3」といえば「重度4」(600~1,600レム)に次ぐ厳しいランクである。「重度4」と診断された22人のうち、生存者はたった1人だけだ。彼と同じ「重度3」でも23人中7人が亡くなっている。

その1人、アナトリー・シティニコフ(当時45歳)は、長年の同僚だった。そのことに触れると、「すばらしい技術者だったよ。やつは少し体が弱かったからな。そりゃオレも頭がツルツルになって情ない思いをしたさ。でも8月ごろには髪も生え始めて、秋にはすっかり生えそろったよ」。淡々と無表情に、彼は話した。所長は、それを満足そうに聞いていた。

ウマネツ所長によると、事故から半年後の10月、彼のほうから「大丈夫だから働かせてくれ」と言ってきたという。妻と1人息子を避難先のキエフに残し、自らは40キロ離れたジェレメノスに家を借りて、職場に復帰した。それから2カ月たった12月、「石棺」に覆われた4号機の隣で、3号機は慌ただしく運転を再開した。

「事故当時、チェルノブイリには4千人の職員がいた。そのうち、いま1,100人が職場に復帰した。入院していた職員10人も含まれている。むろん、ここにいるチュグリフ君はその1人で、ここになくてはならぬ人材だ」。事故当時のブリュハーノフ所長(自由はく奪10年の刑が確定)に代わって就任したウマネツ所長は、運転実績を長々と説明した後、こうつけ加えた。

所長室でのもどかしい取材から数日後、ソ連医学アカデミーのイリイン副総裁とモスクワで会った。「政府は事故後、国民の生涯被曝線量を35レム以下と決めた。それを超えたら原発では働けない」

副総裁はそう明言した。だとすると、生涯被曝線量35レムの14倍もの放射線を浴びたチュグリフ職場長の復帰は、明らかに規定違反ということになる。政府が決める規則と、現場の実態はあまりにもかけ離れている。だがこれが今日のソ連の素顔なのかもしれない。