『生きて』 詩人 御庄博実さん <5> ヒロシマ

10年10月21日

■記者 伊藤一亘

1945年4月、岡山医科大(現岡山大)に進学しました。米軍の空襲が激しくなっていて岡山市も6月29日に空襲がありました。焼け残った教室で講義はあったけれど、もう勉強どころじゃなかった。父が言ったように、この戦争は近いうちに負ける。どうせ死ぬなら父と一緒に死のうと岩国に帰りました。8月の3日か4日だったと思います。

8月6日朝、岩国の家で原爆の閃光(せんこう)を目撃する

昼すぎにはもう「広島壊滅」という情報が岩国でも流れていました。陸軍燃料廠(しょう)に動員されていた妹から「トラックで運び込まれる負傷者たちは、ひどいやけどで、既に死んどる人も多かった」と聞き、大変なことが起こっていると感じました。

翌日、向かいの家の奥さんが「娘が広島へ行ったまま帰ってこん。捜しに行ってもらえないか」という。僕も旧制広島高(現広島大)の友人たちが心配だったので、8日朝に広島市に入りました。

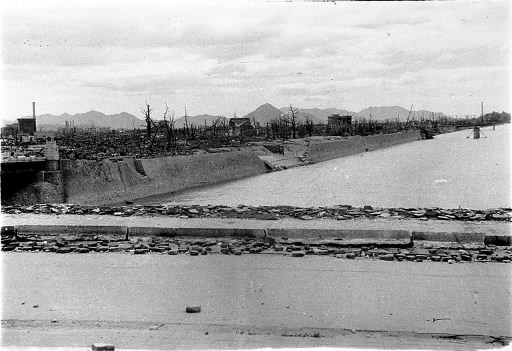

国鉄己斐駅(現JR西広島駅)に着くと、一面焼け野原で似島が一望できたのに驚きました。大きな通りのがれきは片付けられていたので、路面電車の軌道づたいに中心部まで歩きました。相生橋から川を見下ろすと、おなかがぱんぱんに膨らんで、男女も分からない死体があちこちに引っかかっていた。練兵場の方で煙が上がっているのを不思議に思いましたが、死体を焼いていた煙だと後から気付きました。

娘さんを捜し、負傷者の収容所だった福屋百貨店などに並べられた若い女性の名札を見て回りました。見つけられませんでしたが、娘さんは数日後、岩国に帰ってきたそうです。

己斐駅に戻った時には夕闇が迫っていた

ホームに立っていると、足元で「ブブ」と音がする。倒れた若い男の半裸の胸に穴が開き、そこから血のあぶくが出る音でした。助けようにも手段がない。じっと見ていたら、血の中からハエが1匹出てきました。驚いて見ていると、呼吸に合わせてまた男の肺の中に入っていく。一日中、死体や死にひんした人を見たにもかかわらず、「これが広島なのか」と大きなショックでした。怒りと、悲しみがない交ぜになって、絶望状態というのでしょうか。その青年の姿を最後に、この日の記憶はぷっつりと切れています。

(2010年7月31日朝刊掲載)

変わり果てた街に衝撃

1945年4月、岡山医科大(現岡山大)に進学しました。米軍の空襲が激しくなっていて岡山市も6月29日に空襲がありました。焼け残った教室で講義はあったけれど、もう勉強どころじゃなかった。父が言ったように、この戦争は近いうちに負ける。どうせ死ぬなら父と一緒に死のうと岩国に帰りました。8月の3日か4日だったと思います。

8月6日朝、岩国の家で原爆の閃光(せんこう)を目撃する

昼すぎにはもう「広島壊滅」という情報が岩国でも流れていました。陸軍燃料廠(しょう)に動員されていた妹から「トラックで運び込まれる負傷者たちは、ひどいやけどで、既に死んどる人も多かった」と聞き、大変なことが起こっていると感じました。

翌日、向かいの家の奥さんが「娘が広島へ行ったまま帰ってこん。捜しに行ってもらえないか」という。僕も旧制広島高(現広島大)の友人たちが心配だったので、8日朝に広島市に入りました。

国鉄己斐駅(現JR西広島駅)に着くと、一面焼け野原で似島が一望できたのに驚きました。大きな通りのがれきは片付けられていたので、路面電車の軌道づたいに中心部まで歩きました。相生橋から川を見下ろすと、おなかがぱんぱんに膨らんで、男女も分からない死体があちこちに引っかかっていた。練兵場の方で煙が上がっているのを不思議に思いましたが、死体を焼いていた煙だと後から気付きました。

娘さんを捜し、負傷者の収容所だった福屋百貨店などに並べられた若い女性の名札を見て回りました。見つけられませんでしたが、娘さんは数日後、岩国に帰ってきたそうです。

己斐駅に戻った時には夕闇が迫っていた

ホームに立っていると、足元で「ブブ」と音がする。倒れた若い男の半裸の胸に穴が開き、そこから血のあぶくが出る音でした。助けようにも手段がない。じっと見ていたら、血の中からハエが1匹出てきました。驚いて見ていると、呼吸に合わせてまた男の肺の中に入っていく。一日中、死体や死にひんした人を見たにもかかわらず、「これが広島なのか」と大きなショックでした。怒りと、悲しみがない交ぜになって、絶望状態というのでしょうか。その青年の姿を最後に、この日の記憶はぷっつりと切れています。

(2010年7月31日朝刊掲載)