フクシマとヒロシマ2年 <5> 知の貢献

13年3月8日

被爆地の蓄積で人材育成

見渡す限りの荒野が広がる。家も人影もない。福島県南相馬市の沿岸部。あの大津波に襲われた。福島第1原発から二十数キロ。豊田有加里さん(26)の胸に込み上げる。「ヒロシマの医師として役に立ちたい」

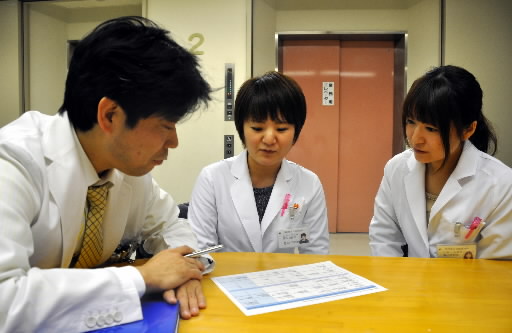

広島大病院(広島市南区)の研修医。今月3日、同僚の沢田桐子さん(26)と福島に入った。南相馬市立総合病院で15日まで、災害医療を学んでいる。

市内の至る所に、放射線量を示す電光掲示板。「まずは、住民の不安を受け止め、被爆地の蓄積をどう生かせるか考えたい」と豊田さん。「今はそれが精いっぱい。いつの日か福島を再び訪れ、確かな支えになりたい」

人の頭上に初めて原爆が投下された地で、被爆者医療を続けてきた広島大。事故直後からフクシマ支援の中核を担ってきた。派遣した医師や放射線技師、看護師たちは延べ1300人以上。医療面の支援に加え、科学者たちが放射線量の測定にも携わっている。

研修は、福島県立医科大(福島市)と結んだ連携協定の一環。広島大病院の茶山一彰院長(57)は「事故から2年のいま、フクシマの人々の心身両方の健康状態を確かめて帰ってくれば、今後の支援の参考になる」と意義付ける。

広島大は昨年10月、「フェニックスリーダー育成プログラム」も大学院博士課程に設けた。核被害を受けた被災地の復興をけん引する人材を養成する。

フクシマで得た教訓を基に放射線生物学、環境科学、災害復興史など多岐にわたる共通科目を用意した。大学院生は将来、放射線防護に関わる国際機関や医療機関、原発立地自治体に入り、被爆地で学んだ力を発揮する。

1期生は20~40代の8人。うち、大庭ゆりかさん(26)は入学前、山形大理学部で植物や、寄生する菌の研究を続けてきた。

広島大では、放射性物質が降った山林の除染方法を特に学ぶつもりだ。祖母(80)は南相馬市に暮らす。「どこよりも放射線について知っているのが広島。その蓄積を吸収したい」(田中美千子、桑田勇樹、山田太一)

(2013年3月8日朝刊掲載)