遠き古里 ビキニ水爆実験60年 <上> ニューハウス 残留放射線 阻む再定住

14年3月17日

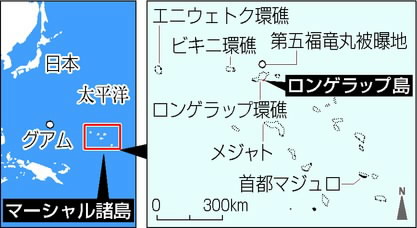

サンゴ礁が首飾りのように連なる太平洋・マーシャル諸島。米国による1954年3月1日のビキニ水爆実験がもたらした放射性降下物「死の灰」により、島民は古里を追われ、再定住は実現しないままだ。水爆実験から60年を迎えたマーシャルの現状を報告する。(藤村潤平)

実験場があったビキニ環礁から東方約170キロのロンゲラップ島。南国の強い日差しを、真新しい家のトタン屋根がはね返す。ヤシの木が風に揺れ、のどかな別荘地のよう。「死の灰」の事実がなければ―。

「ニューハウス」と呼ばれる平屋の49軒が並ぶ。家族や親類たち大勢で暮らすため、3LDKにバス・トイレは二つずつ備える。水道、電気代は無料で、食糧の配給もある。しかし、大半は空き家だ。

ロンゲラップ自治体が1998年から進める再定住計画。「良い家だろう。計画は順調に進んでいる」。担当者、フレッド・アンジャインさん(56)が住居エリアを案内してくれた。

米国から総額4500万ドル(98年当時のレートで約50億円)の援助を受けた計画は、この2、3年前に柱の住宅やインフラの整備がほぼ終了。除染工事も住居エリアの表土約25センチを取り除き、砕いたサンゴ礁を敷き詰めた。周辺のヤシの木の根元には放射線を吸収するカリウムをまき、帰還の環境は整ったように見える。

今月、現地を訪れた日本原水協は島内の36地点で放射線量を測定。住居エリアは毎時0・015マイクロシーベルト前後で、ロンゲラップ自治体が定める米国内基準の年間許容線量0・15ミリシーベルトを下回った。だが、住居エリアから外れた北部の森林地帯では約3倍の同0・043マイクロシーベルトと年間許容線量を上回っていた。

「島の生活ではヤシの実などが食材になる。内部被曝(ひばく)となれば、長期的にどんな影響を及ぼすかは科学的に未解明だ」。原水協メンバーで日本原子力研究開発機構(茨城県東海村)の元技術者、加藤岑生(みねお)さん(69)は主張する。

アンジャインさんによると、島内に一時的に身を寄せるのはロンゲラップ環礁の出身者を中心に約30人。全員が計画に従事する作業員とその家族である。メリンダ・ボアスさん(45)は昨年、多くの元島民が過ごすメジャト島から夫と12歳の長男の3人で移住した。「以前の生活よりも快適」とほほ笑む。

作業員と家族は数カ月に1度、米エネルギー省が島内に設置するホールボディーカウンターで内部被曝を測定しているという。アンジャインさんは「この進め方で問題ない」と強調。ニューハウスをさらに建てる夢を語り、「古里を愛している」と繰り返した。

ロンゲラップ自治体が帰還を呼び掛けるのに反し、応じる元島民は少ない。健康を脅かす放射線への恐れ、世代交代に伴う再移住への抵抗感があるという。あるじのいない真新しい家々が、核に翻弄(ほんろう)された島の現実を映し出す。

マーシャル諸島での核実験

米国は1946~58年、太平洋・マーシャル諸島のビキニ、エニウェトク両環礁で67回(うち1回は上空)の原水爆実験をした。特に54年3月1日のビキニ環礁での水爆実験「ブラボー」は、爆発力が広島原爆の約千倍の15メガトンに上り、大量の放射性降下物「死の灰」をまき散らした。風下のロンゲラップ環礁の住民に、事前の避難勧告などはなく被曝(ひばく)。洋上のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員も被曝し、無線長の久保山愛吉さんが半年後に死亡した。放射性降下物による汚染は多くの漁船に拡大、マグロ廃棄が相次いだ。米本土や日本など広い範囲が汚染されたことが米公文書で確認されている。

(2014年3月15日朝刊掲載)

実験場があったビキニ環礁から東方約170キロのロンゲラップ島。南国の強い日差しを、真新しい家のトタン屋根がはね返す。ヤシの木が風に揺れ、のどかな別荘地のよう。「死の灰」の事実がなければ―。

「ニューハウス」と呼ばれる平屋の49軒が並ぶ。家族や親類たち大勢で暮らすため、3LDKにバス・トイレは二つずつ備える。水道、電気代は無料で、食糧の配給もある。しかし、大半は空き家だ。

ロンゲラップ自治体が1998年から進める再定住計画。「良い家だろう。計画は順調に進んでいる」。担当者、フレッド・アンジャインさん(56)が住居エリアを案内してくれた。

米国から総額4500万ドル(98年当時のレートで約50億円)の援助を受けた計画は、この2、3年前に柱の住宅やインフラの整備がほぼ終了。除染工事も住居エリアの表土約25センチを取り除き、砕いたサンゴ礁を敷き詰めた。周辺のヤシの木の根元には放射線を吸収するカリウムをまき、帰還の環境は整ったように見える。

今月、現地を訪れた日本原水協は島内の36地点で放射線量を測定。住居エリアは毎時0・015マイクロシーベルト前後で、ロンゲラップ自治体が定める米国内基準の年間許容線量0・15ミリシーベルトを下回った。だが、住居エリアから外れた北部の森林地帯では約3倍の同0・043マイクロシーベルトと年間許容線量を上回っていた。

「島の生活ではヤシの実などが食材になる。内部被曝(ひばく)となれば、長期的にどんな影響を及ぼすかは科学的に未解明だ」。原水協メンバーで日本原子力研究開発機構(茨城県東海村)の元技術者、加藤岑生(みねお)さん(69)は主張する。

アンジャインさんによると、島内に一時的に身を寄せるのはロンゲラップ環礁の出身者を中心に約30人。全員が計画に従事する作業員とその家族である。メリンダ・ボアスさん(45)は昨年、多くの元島民が過ごすメジャト島から夫と12歳の長男の3人で移住した。「以前の生活よりも快適」とほほ笑む。

作業員と家族は数カ月に1度、米エネルギー省が島内に設置するホールボディーカウンターで内部被曝を測定しているという。アンジャインさんは「この進め方で問題ない」と強調。ニューハウスをさらに建てる夢を語り、「古里を愛している」と繰り返した。

ロンゲラップ自治体が帰還を呼び掛けるのに反し、応じる元島民は少ない。健康を脅かす放射線への恐れ、世代交代に伴う再移住への抵抗感があるという。あるじのいない真新しい家々が、核に翻弄(ほんろう)された島の現実を映し出す。

マーシャル諸島での核実験

米国は1946~58年、太平洋・マーシャル諸島のビキニ、エニウェトク両環礁で67回(うち1回は上空)の原水爆実験をした。特に54年3月1日のビキニ環礁での水爆実験「ブラボー」は、爆発力が広島原爆の約千倍の15メガトンに上り、大量の放射性降下物「死の灰」をまき散らした。風下のロンゲラップ環礁の住民に、事前の避難勧告などはなく被曝(ひばく)。洋上のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員も被曝し、無線長の久保山愛吉さんが半年後に死亡した。放射性降下物による汚染は多くの漁船に拡大、マグロ廃棄が相次いだ。米本土や日本など広い範囲が汚染されたことが米公文書で確認されている。

(2014年3月15日朝刊掲載)