『記憶を受け継ぐ』 高品健二さん―目前で命絶えた母と友

11年6月6日

高品健二(たかしな・けんじ)さん(74)=広島市安佐南区

時を経て語れるように。 児童の感想文「宝物」

高品健二さん(74)が「宝物なんです」と取り出したのは、大阪の小学生から受け取った感想文。「大切な友達が戦争で死んだらどんなに悲しいか」「戦争反対」―。被爆後、大阪で50年ほど暮らした高品さん。子どもたちに被爆体験を語ってきました。

被爆したのは8歳の時。爆心地から2・5キロの広島市出汐町(現南区)の自宅そばで、近所の男の子と2人で遊んでいました。しゃがんだ瞬間(しゅんかん)、強烈(きょうれつ)な光と爆風(ばくふう)に襲(おそ)われました。右側のこめかみからあごにかけ、ガラスが刺(さ)さりました。

自宅にいた母綾子(あやこ)さんは柱の下敷(したじ)きになって胸を複雑骨折。一緒(いっしょ)にいた友達も顔や胸に大けがをしました。迎えに来た母のいとこ宅(広島県海田町)へ、母や友達と避難(ひなん)しました。途中、友達を抱(だ)きかかえるように休ませた高品さん。水を飲ませると「おいしかった」と言い残し、高品さんの腕(うで)の中で息を引き取りました。

母は数日後に歯茎(はぐき)から出血。治療(ちりょう)も受けられず、8月13日に32歳で亡くなりました。父英丸(ひでまる)さんは1939年、日本と旧ソ連が武力衝突(しょうとつ)したノモンハン事件で、35歳で戦死していました。高品さんは母の骨つぼを抱え、父の実家で伯父(おじ)が住む戸山(とやま)村(現安佐南区)へ1人で行きました。

爆心地から13キロ離(はな)れた戸山村にも被爆者が避難し、黒い雨が降りました。高品さんは村で中学を卒業し、給料をもらいながら通信技術が学べる学校に進もうとしましたが、身体検査で不合格に。その時初めて、原爆で耳の鼓膜(こまく)が破れていたことを知りました。

合格した高校も、学費を出してもらえず進学を断念。高品さんは人生を恨(うら)みました。そんな時、支えになったのが母の最期の言葉でした。「人様に迷惑(めいわく)をかけず、真面目に生きなさい」

20歳を過ぎ、大阪に住む母方の伯父の勧(すす)めで大阪に出て、理髪(りはつ)店で修業しました。26歳で自分の店を持ち、昨年9月に広島へ戻(もど)る直前まで働きました。

思い出すのもつらい被爆体験を話すようになったのは20年余り前、小学校の教師になった次男に頼(たの)まれたからです。学校では父が残した手紙を紹介(しょうかい)することもあります。「父は今から戦争に行く。父亡き後、母の言うことに従い、立派に成人してほしい。いつもおまえを守っている」

「家族や国を思って亡くなった人々の犠牲(ぎせい)があって今がある。自分の命、家族を大切にしてほしい。一生懸命(いっしょうけんめい)に生き、自分で人生を切り開いて」と訴(うった)えます。(増田咲子)

◆学ぼうヒロシマ◆

黒い雨

放射性物質 降り注ぐ

広島に原爆が投下された直後、上空に大きなきのこ雲ができました。黒い雨が降り始めたのは20~30分後。雨には爆発(ばくはつ)で巻き上げられたちり、熱線で発生した大火災によるすす、放射性物質などが含(ふく)まれていました。

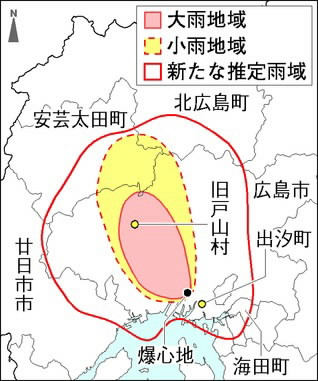

国は、原爆投下直後の調査を基に76年、雨が降った中でも「大雨」だったとされる地域を「第1種健康診断(しんだん)特例区域」に指定。そこで黒い雨に遭(あ)った人は無料で健康診断が受けられます。がんなど特定の病気になれば被爆者健康手帳を取得できます。しかし、小雨(こさめ)だった地域などは対象になっていません。

広島市や広島県による2008年度からの調査で、現在の大雨地域よりも約6倍広い範囲(はんい)で黒い雨が降り、体験者が健康不安を抱(かか)えていることが分かりました。市や県は昨年の夏、黒い雨が降った全ての地域が特例区域の指定を受けられるよう、国に要望しました。国は現在、科学的な検証を進めています。

◆私たち10代の感想◆

他県で伝える必要性

小学生からもらった感想文を「宝物」と話す高品さんの笑顔が忘れられません。中には、「ピカドン」という言葉を初めて知ったと書いている人もいました。広島では当たり前のように知られている原爆のことを、もっと県外の人に伝えていくべきだと感じました。(高1・坂田弥優)

苦しいことも耐える

「一生懸命生きてほしい」という言葉が一番印象に残っています。高品さんは暑くてジュースを飲む時でも、水を飲めずに亡くなった被爆者のことを思うそうです。思い出すのもつらい体験を話してくれた高品さんに感謝し、私も苦しいことがあっても頑張(がんば)りたいです。(小5・坂田惟仁(ゆに))

◆編集部より

高品さんの父は1939年8月、日本と旧ソ連が中国東北部で武力衝突した「ノモンハン事件」で亡くなりました。高品さんは当時わずか2歳。家族で中国大陸に渡っていました。

おぼろげながら、覚えている父の姿があります。戦場でけがをした父が、野戦病院に搬送された時のこと。ベッドから起き上がり、高品さんを手招きをしているのです。「抱きしめてくれたんじゃないか、と思う」。今でも覚えている、幸せな記憶です。父は「部下がまだ残っている」と、戦場へ戻り、35歳の若さで亡くなりました。

6年後、原爆が母親までをも奪いました。両親を失った高品さんは、戦後を懸命に生きます。「自分の人生は自分でつくるんだ」。長年暮らした大阪で、非行少年によく声を掛けていました。被爆体験を語るようになったのも、自殺する子どもたちを憂いたことが一因だそうです。

高品さんが強調していたのは、戦争の歴史と命の大切さを知ることです。 戦争体験の風化が叫ばれる中、取材を終え「原爆の悲惨さをしっかりと伝えたい」「困っている人がいたら助けたい」と答えた10代の子どもたちを頼もしく感じました。(増田)

(2011年12月13日朝刊掲載)