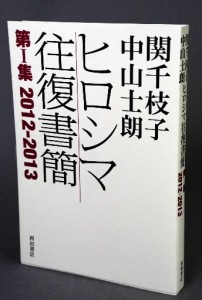

『書評』 ヒロシマ往復書簡 関千枝子・中山士朗著 語らいが映す原爆体験

15年12月21日

人間の頭上に原爆が落とされた1945年8月6日、著者の2人は、広島市内に住む14歳と13歳の動員学徒でもあった。

中山士朗さんは、京橋川に面する鶴見橋西詰め一帯の建物疎開作業に動員される。爆心地から約1・5キロ。全身を焼かれ一命を取り留めたが、無残な傷痕が顔にも刻みつけられた。

関(旧姓富永)千枝子さんは、前夜ブドウを食べて下痢となり宇品町(現南区)の自宅で伏せっていた。市役所そばでの作業に出た級友はむごたらしい死を強いられる。「負い目」が拭えなかった。

1学年違いの2人は、くしくも進んだ早稲田大ロシア文学科で知り合う。学制改革で共に現国泰寺高の卒業生という縁もあった。やがて、原爆体験をそれぞれに掘り下げるようになる。

製薬会社に勤めながら小説家を志した中山さんは、原爆文学の名作である「死の影」を37歳で著した。毎日新聞記者を経て関さんは、級友38人の死を追った「広島第二県女二年西組」を被爆40年に刊行し、日本エッセイスト・クラブ賞を受ける。後輩の関さんが協力して93年に出版した「原爆亭折ふし」で、中山さんも受賞した。

本書は広島ゆかりの文筆家が、死と生からのヒロシマを書簡形式で語り合う。自らの体験や友への思い、出会った人々や書物、公演…。互いに触発された記憶が伸びやかにつづられる。私たちが受け継ぐべき事柄へといつしか促す。東京の女性グループが営むウェブ・マガジンに2012年から13年にかけて月2回交わした書簡をまとめた。

同時に被爆状況の差異が言い尽くせぬ原爆体験を浮き彫りにする。忌まわしいケロイドに苦しんだ中山さんは、偏見にもさらされたヒロシマにも筆を下ろす。関さんは「原爆乙女」をどう思ったかとあえて尋ね、ヒロシマと結びつこうとする市民の活動を記す。

私的な便りが深く広く世界を照らす。語らいは「核無き世界をめざして」と題して今もウェブ上で続く。「死者によって生かされている」と互いに思うからだ。鎮魂の書簡集でもある。(西本雅実・編集委員)

西田書店・1620円

(2015年12月20日朝刊掲載)

中山士朗さんは、京橋川に面する鶴見橋西詰め一帯の建物疎開作業に動員される。爆心地から約1・5キロ。全身を焼かれ一命を取り留めたが、無残な傷痕が顔にも刻みつけられた。

関(旧姓富永)千枝子さんは、前夜ブドウを食べて下痢となり宇品町(現南区)の自宅で伏せっていた。市役所そばでの作業に出た級友はむごたらしい死を強いられる。「負い目」が拭えなかった。

1学年違いの2人は、くしくも進んだ早稲田大ロシア文学科で知り合う。学制改革で共に現国泰寺高の卒業生という縁もあった。やがて、原爆体験をそれぞれに掘り下げるようになる。

製薬会社に勤めながら小説家を志した中山さんは、原爆文学の名作である「死の影」を37歳で著した。毎日新聞記者を経て関さんは、級友38人の死を追った「広島第二県女二年西組」を被爆40年に刊行し、日本エッセイスト・クラブ賞を受ける。後輩の関さんが協力して93年に出版した「原爆亭折ふし」で、中山さんも受賞した。

本書は広島ゆかりの文筆家が、死と生からのヒロシマを書簡形式で語り合う。自らの体験や友への思い、出会った人々や書物、公演…。互いに触発された記憶が伸びやかにつづられる。私たちが受け継ぐべき事柄へといつしか促す。東京の女性グループが営むウェブ・マガジンに2012年から13年にかけて月2回交わした書簡をまとめた。

同時に被爆状況の差異が言い尽くせぬ原爆体験を浮き彫りにする。忌まわしいケロイドに苦しんだ中山さんは、偏見にもさらされたヒロシマにも筆を下ろす。関さんは「原爆乙女」をどう思ったかとあえて尋ね、ヒロシマと結びつこうとする市民の活動を記す。

私的な便りが深く広く世界を照らす。語らいは「核無き世界をめざして」と題して今もウェブ上で続く。「死者によって生かされている」と互いに思うからだ。鎮魂の書簡集でもある。(西本雅実・編集委員)

西田書店・1620円

(2015年12月20日朝刊掲載)