[Peaceあすへのバトン] テレビ番組制作会社ディレクター 御手洗志帆さん

17年6月13日

母校慰霊碑の315人追う

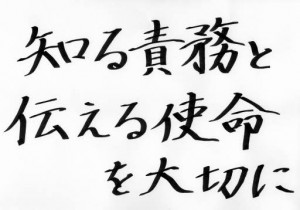

碑に名前の刻まれた315人はどんな思いで亡くなったのだろう―。母校の安田女子中高に立つ、原爆で亡くなった生徒の慰霊碑の前でこう思います。当時、安田高等女学校に通う12~16歳でした。今、彼女たちの姿を追う番組を東京から通いながら制作中です。命を奪われた一人一人の無念や、生きた証しを伝えるのが目的です。

卒業生の自分にしかできないと粘り、会社の企画会議も2回目で案が通りました。最初の壁は遺族捜しでした。72年たつ今では難しく、連絡先が分かったのはわずか約50人。遺族に直筆で手紙を書き、取材を進めました。犠牲者の多くは爆心地近くで建物疎開作業中だった1、2年生です。工場に学徒動員された人もいます。そんなことも在校中の頃の自分は知りませんでした。

遺影を通して彼女たちに「会い」、きょうだいから「明るい姉で母をよく手伝っていた」「妹の面倒をよく見ていた」と聞くと人となりまで伝わってきます。1人の死の向こうに、多くの悲しむ家族がいることを感じました。

同級生にも会いました。両親が原爆死して孤児になった人、家計が苦しく退学した人…。「あの時死んでしまえばよかった」という声も聞きました。生き残った罪悪感を抱えつつ、戦後を耐え抜いた先輩たちの存在に初めて気付きました。

ヒロシマの記憶に向き合うようになった始まりは、小学校低学年の時。号泣しながら証言する被爆者の男性を見て、ちゃんと聞こうと真剣になりました。高校生の時、原爆資料館のノートに「忘れることなく誰かに伝えたい」と書いた言葉も、胸にとどめています。

大学に進んだ東京では、知り合ったホームレスの男性に触発され、映画好きに。新藤兼人監督の「原爆の子」を見た時、雷に打たれたような衝撃を受けました。原爆が奪ったのは人の命だけでなく、その後の家族の姿までも、と。監督の思いを伝えようと、24歳の時に始めた新藤兼人映画祭は、今も続けています。

就職してから北海道の元特攻隊員や沖縄のひめゆり学徒隊を取材し、母校のことを伝えたい気持ちは強まりました。今は慰霊碑の名前から面影が浮かぶようになり、参るたびに知り合いに会う気分にひたります。

時計の針が午前8時14分を指していると、はっとします。1分後に全てが真っ白になるなんて想像できません。番組を見た人が、多くの犠牲の上に生きていると知るきっかけになればと願います。(文・山本祐司、写真・福井宏史)

みたらい・しほ

広島市西区出身。安田女子高、青山学院女子短大卒。2014年、東京の番組制作会社フレックスに入社。現在、報道制作部に所属。原爆の犠牲になった安田高女生315人を追う番組は8月7日の深夜に広島ホームテレビ、同10日夜にBS朝日で放送される。

(2017年6月13日朝刊掲載)