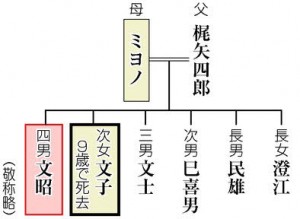

母の悲しみ 原爆に子を奪われて <中> 伝えるのは、四男梶矢文昭さん(78)=広島市安佐南区

17年8月5日

母 梶矢ミヨノさん=1994年、94歳で死去 次女 文子さん=当時9歳

疎開先から連れて帰らなければ…。母は晩年まで涙を流した

あの日、両親に会えたのは、もう夕闇が迫る頃だった。けが人がひしめく東練兵場(現広島市東区)の片隅で、母ミヨノさんは血だるまになってうずくまっていた。拳を握り、体を震わせ、うめき声を上げながら。傍らに、すぐ上の姉文子さんが横たわっていた。息はなかった。地獄絵のような辺りの光景とは対照的な、静かで穏やかな顔だった。

原爆が落ちた時、姉弟は同じ場所にいた。爆心地から約1・8キロ、現在の東区上大須賀町。そこに、荒神町国民学校(現荒神町小、南区)の分散授業所があった。民家を借りた仮の学びやで、2人は朝の掃除に励んでいた。

文子さんは3年生、文昭さんは1年生。一緒に玄関を雑巾掛けし、汚れたバケツの水をどちらが替えに行くかで少しもめた。文子さんがすぐに折れて、奥の洗い場へ消えた時―。突然の爆風に、文昭さんの体ははじき飛ばされた。倒壊した民家から自力ではい出し、人波に交じって夢中で逃げた。姉のことは頭になかった。恐怖におののきながら、頭の中が真っ白で。

家の下敷きになり、文子さんは即死だったという。父が捜し出し、東練兵場へ運んだ。分散授業所にほど近い自宅で被爆した母は、ガラス片が体中に刺さり重傷を負った。ガラスは左の眼球を突き、頰を10センチも裂いた。

体の中に深く入り込み、取れないガラスもあった。そしてもう一つ、心に刺さったまま抜けないとげを抱えて、母は戦後を生きた。文昭さんがそれを知ったのは、原爆から20年たった頃か。8月6日がくるたび泣く母に、「いいかげん、もう泣くなや」と言った。すると母はこう打ち明けた。「文子は、私が殺したようなもんじゃ」

あの夏、姉は広島県大朝町(現北広島町)に縁故疎開していた。原爆が落ちる1週間ほど前のこと。母が着替えを持って訪ねると、姉は「連れて帰って、お願い」と強くせがんだ。「広島に帰ったら空襲で死ぬかもしれんで」とその手をほどこうとしても、「私はお母さんと一緒がええんじゃ」と離さない。姉は一歩も引かず、とうとう母は根負けした。母と娘は約束したのだ。「死ぬときは一緒に死のうね」と。

連れて帰らなければ―。あの子は生きていただろう。「後悔」というとげは、生々しい痛みを放ちながら母を苦しめ続けた。晩年まで、8月6日に涙を流した。「すまないことをした、かわいそうなことをした」。繰り返し、繰り返しつぶやきながら。

「姉は一生懸命、ええ子になろうと努めてたんじゃなあ」。あの日、汚れたバケツの水をすんなり替えに行ってくれた姉の心情に、文昭さんは思いをはせる。わがままを言って疎開先から連れて帰ってもらった。聞き分けを良くして、弟ともけんかしないようにしなくては…などと、けなげに考えたのだろう。

同時にそれが、生死の分かれ目になった。「自分は生き残らせてもらった」と文昭さんは遠くを見る。母の心の痛みが、自分自身にも迫ってくる。約40年間、小学校教師を務め、戦後を懸命に生きてきた。姉は見ていてくれるだろうか。(木ノ元陽子)

(2017年8月5日朝刊掲載)