グレーゾーン 低線量被曝の影響 第6部 フクシマ再考 <上> 子ども甲状腺検査

16年9月23日

ヨウ素やセシウムなどの放射性物質を大地や海へと広範囲に放出した東京電力福島第1原発事故から5年半。福島県民の健康調査の一環として県が実施している子どもの甲状腺検査で、これまでに計174人が甲状腺がんやがんの疑いと報告された。自然界の異変を調べる研究も蓄積されつつある。低線量被曝(ひばく)の影響は、既に出ているのか、それともこれから表れるのか。科学によるアプローチが続く。(金崎由美、馬場洋太)

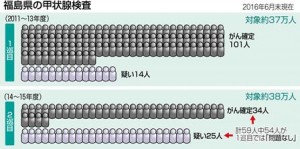

原発事故の影響を調べている福島県の「県民健康調査」検討委員会は、事故時18歳以下を対象に、2011年から甲状腺の超音波検診を始めた。対象者の7割に当たる約30万人が受診し、これまでに計135人のがん(悪性)が確定、39人ががんの疑いとされた。

■スクリーニング

「被曝の影響ではないか」とみる研究者は、各地の地域がん登録のデータを基に推計される「100万人に数人」との小児甲状腺がんの標準発生率を根拠に「明らかに多発だ」と主張する。16年3月の検討委「中間取りまとめ」も、地域がん登録などのがん罹患(りかん)統計と比べ「数十倍のオーダーで多い」と記述している。

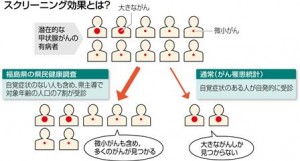

一方で、地域がん登録と福島の検査データは比較できない、との見解も多くの研究者が支持する。がん登録は、自覚症状などから自発的に受診した患者のがん症例を集計するのに対し、福島の検査は県内の子どもの7割が受診した網羅的な検査(スクリーニング検査)であり、無症状や無自覚な微小がんまで発見する「スクリーニング効果」が出るため発見率が高くなると解釈する。

ただ、1巡目検査はスクリーニング効果で説明できても、2巡目で新たに59人からがん(疑いを含む)が見つかったことは同効果で説明できない、との見方もある。59人のうち54人は1巡目では「問題なし」。わずか2年程度で手術が必要なレベルのがんができた可能性を示唆する。今月あった検討委では、委員から「がんの成長の速さが通常とは違う印象を受ける」との指摘が出た。

男女比も注目される。複数の研究報告によると、日本での自然発生の小児甲状腺がんは「女性が男性の4~5倍」。福島でがん、がん疑いとされた計175人(良性の1人を含む)の内訳は男性64人、女性111人で女性が1・7倍と、男女比が小さい。旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(1986年)後のベラルーシの研究報告は、被曝の影響が疑われる小児甲状腺がんの男女比は2倍以下としている。これらから、福島のがんも被曝の影響が疑われる、とみる医療関係者もいる。

■異なる年齢分布

検討委が「被曝の影響は現時点で考えにくい」との公式見解を崩していない論拠の一つは、チェルノブイリ原発事故後に起こった小児甲状腺がんの年齢分布との違いだ。

英国の研究者によると、チェルノブイリ周辺(ベラルーシ)で事故後12年間に観察された事故時15歳以下の甲状腺がんの子どもの4分の1が、事故時2歳以下だった。これに対し、福島では、疑い例も含む小児甲状腺がんの9割が事故時10歳以上。被曝によるリスクが最も高いはずの5歳以下は1人にとどまる。

ただ、二つの統計は観察期間に大きな開きがあるため、単純比較はできない。今後、検査が進むにつれて福島の年齢分布がチェルノブイリに似てくる可能性も残されている。

■難しい線量推定

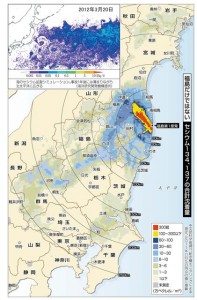

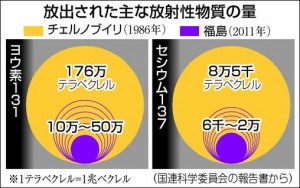

国連科学委員会は、福島で大気中に放出された放射性ヨウ素(ヨウ素131)はチェルノブイリの約1割、セシウム(セシウム137)は約2割と推定。福島の検討委は、これも「被曝の影響は考えにくい」理由の一つに挙げている。

福島県立医科大のグループは、県民健康調査で事故当時の行動を聞き取る「基本調査」と甲状腺検査を受けた約12万人を対象に、推定された個人の外部線量の大小と、がん発生の関係を分析。「有意な関連はみられない」と学術誌に今月発表した。

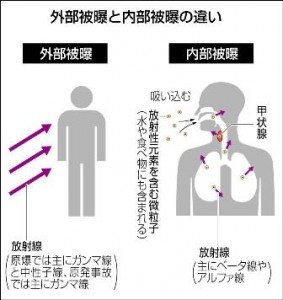

これに対し、内部被曝も考慮すべきだ、との批判もある。汚染された大気中の微粒子や食品、水などを通して放射性元素を体内に取り込むのが内部被曝。甲状腺では、主にヨウ素131が問題になる。広島大の大瀧慈名誉教授(計量生物学)は「微粒子による内部被曝が臓器に与える影響は桁違いに大きい。外部被曝の推定線量だけで甲状腺への影響を評価すべきではない」と指摘する。

ただ、内部被曝を裏付ける精度の高い検査データはほとんど残っていない。環境省が現在、再評価を試みているが、ヨウ素131は半減期が8日と短いため既に痕跡がなく、福島県民の内部被曝の程度を裏付ける作業は困難を極めている。

■進む遺伝子解析

長崎大の光武範吏准教授らが15年に発表した論文は、福島の小児甲状腺がんの症例68件の遺伝子変異を分析。成人に多いタイプの「BRAF」遺伝子変異が63%を占め、放射線誘発型の変異が主体だったチェルノブイリとは発がんメカニズムが異なる、としている。

ただし、福島の症例は主に10歳以降だが、チェルノブイリは大半が10歳未満。年齢による遺伝子変異パターンの偏りを考えると、一概に比較できない面もある。検討委座長を務める星北斗・福島県医師会副会長は「被曝の確実な証拠といえる遺伝子変異があるなら調べたい」と話す。

福島県の甲状腺検査でがんと確定した子どもの数が増える中、県内では「不安を助長する」として検査の縮小を望む声も出始めた。ただ、事故後5年半のタイミングは、チェルノブイリ原発事故で小児甲状腺がんが増え始めた時期と重なる。検査縮小は調査の信頼性を揺るがし、がんの早期発見も妨げかねない。

「縮小」論を主張するのは、福島県小児科医会。検診事業の見直しを含む再検討を8月下旬、県に要望した。進行が遅く、予後が良い甲状腺がんを早期に見つけてもメリットは少ない▽がんが多数見つかったという事実だけが残って新たな風評被害が生まれ、県民全体にとって不利益となる可能性もある―などが主な理由。検査が「過剰診療」に当たるというわけだ。

これに対し、福島市内で今月あった県の「県民健康調査」検討委員会では、現在の検査規模を維持するべきだ、との発言が大勢を占めた。委員の一人、日本医科大の清水一雄名誉教授はチェルノブイリの経験も踏まえ、「医学史上類を見ない検査。放射線の影響が表れてくることも考慮に入れ、少なくとも今後10年は縮小せず検証を続けるべきだ」と指摘する。

現時点でも、検査の受診率には年代別で大きな差が出ている。2014、15年度の2巡目検査では、8~12歳、13~17歳の層が80%を超える一方、県外転出者も多い18~22歳は25・5%にとどまる。データの蓄積が中途半端になれば、追跡調査としての信頼度も下がるだけに、受診率アップが課題になっている。

検討委では、本年度からの3巡目検査時に提出する「同意確認書兼問診表」に、「不同意」のチェック欄も設けた県の対応に対して、委員から「結果的に受診率の低下を招きかねない」と懸念する指摘も出た。県側は「検査対象者の自由意思を尊重するのが狙いで、受診を勧奨していることには変わりない」としている。

広島市南区で甲状腺専門の医院を開業し、原爆被爆者やチェルノブイリ原発事故による被災児童の診察を続けてきた武市宣雄医師(72)に、福島県で小児甲状腺がんが多数見つかっている状況下で取り組むべき課題を聞いた。

甲状腺がんは、放射能汚染がない地域でも16~18歳くらいになれば普通に出始め、40歳ごろにピークを迎える疾患だ。福島でいま見つかっている甲状腺がんが被曝の影響かどうかは、まだ判断できない。論争の決着を急ぐ必要はない。

私の感覚でいえば、チェルノブイリとは様子が異なる。チェルノブイリ原発事故から5年目以降に、ウクライナなどで千人近い子どもの甲状腺を触診、汚染度の高い地域ほど甲状腺が硬かった。福島の子どもも私の医院に来た約120人を診たが、大半の子は硬くない。

福島で見つかった甲状腺がんが放射線の影響かどうかを議論するには、体内に取り込んだ放射性ヨウ素の量を調べ、内部被曝の線量を知ることが大事だ。しかし、福島県の甲状腺検査の受診者約30万人に対し、内部被曝線量のデータがあるのは千人程度と、圧倒的に足りない。

汚染のない地域との比較にも、もっと力を入れる必要がある。環境省が青森、山梨、長崎の3県で2012年度に計約4500人を調べたが、人数が少なすぎるし、時間を置いての追跡調査もないようだ。最低でも1地域1万人は観察すべきだ。

広島は、原爆被爆者の健康調査を通じて甲状腺検査のノウハウが蓄積されている。何か協力できないか。学校健診などにより1万人規模で、例えば5~10歳の子どもを2年置きに10年間、追跡調査できれば理想的だ。

また、福島県の県民健康調査では、原発事故後1年以内に生まれた集団が甲状腺検査対象の最年少だが、この集団は残留放射能の影響があり得る。県内で比較するには、事故後2年目以降に生まれた世代も調査した上で比較した方がよい。

福島第1原発事故に由来する放射性物質の議論で、もっぱら引き合いに出されるのがセシウムである。しかし実際には、ヨウ素や少量のストロンチウム、トリチウムなどの放射性物質も放出された。食べ物や飲み水にどれだけ入っているのか―。安心を求め、自ら調べる市民の活動が深化している。

9月上旬の晴れた朝、NPO「いわき放射能市民測定室 たらちね」のスタッフら10人を乗せた漁船が、福島県いわき市の久之浜漁港を出港した。約1時間半で、福島第1原発から南東約1・5キロの沖合に到着。昨年から4回目となる海洋調査を開始した。

横揺れする船上で苦心しながら海水をくみ上げていった。場所を変え、計200リットル。ヒラメとアイナメも2匹ずつ釣り上げた。

「陸上と比べ、海の状態は見えにくい。事故を経た海の変化を、市民目線から追い続けたい」と鈴木薫事務局長(50)。くみ上げた海水は、いわき市内にある「たらちね」の事務所に持ち込み分析する。6月の前回調査では、ごく微量のトリチウムを検出。結果は定期的にホームページで公開している。

驚くのは、事務所内に2014年4月に3500万円をかけて設けた分析室「β(ベータ)線放射能測定ラボ」。高感度の放射線測定器「液体シンチレーションカウンター」などが並ぶ。

担当する天野光さん(67)は「『早く知りたい』という市民の思いに応えなければ」と測定を依頼された煮干しの粉を入れたボウルを手にした。迅速かつ精度の高い測定法を編み出し、「タラチネ・メソッド」としてインターネットの英文科学誌に投稿し、掲載された。

ストロンチウムやトリチウムなどベータ線を発する放射性物質の測定は、時間がかかる上、技術的にも難しい。ガンマ線測定に取り組む市民団体は全国に多くあるが、ベータ線も測定できるのは他にないという。

「母」に掛かる和歌の枕ことば「たらちね」の名の通り、事故8カ月後に主婦を中心にいわき市の住民が結成した。鈴木さんも子ども2人を育てながらヨガを教えるなどしていた母の一人。原発事故が全てを変えた。

開所以来、甲状腺検診や全身の被曝(ひばく)検査とともに、掃除機フィルターのごみなど市民が持ち込むあらゆる物のセシウムを測定。交流のある広島県内の有機農家から毎週、野菜を取り寄せる。全ては、子どもたちを守るためだ。「ガンマ線だけでは放射線の存在を知ったことにはならない」という疑問も募っていった。

ベータ線測定を国の機関に依頼したら、20万円もかかると言われ諦めた。「できない、ではない。どうすればハードルを越えるか、皆で考えた」。個人の寄付と民間団体の助成金に支えられ、資金繰りのめどを付けた。つてを頼り、放射性物質の分析の専門家である天野さんに協力を請うた。福島県内だけでなく、遠くはカナダなど海外から、わずか3千円で測定を受け付けている。

「食べ物、水や土が安全なのか。本当のことが知りたい。その思いは市民も漁業に携わる人も、皆同じ」と鈴木さんは力を込める。

トリチウム

水素の放射性同位体で「三重水素」とも呼ばれる。半減期は約12年。自然界に存在し、原子炉内の核分裂でも生成される。基準値を下回れば海への放出が国際条約で認められており、各原発は希釈して海に流している。水と混じると分離が難しく、福島第1原発の汚染水に多く含まれ、その水を処理する多核種除去設備(ALPS)でも取り除けない。

(2016年9月23日朝刊掲載)

がん「多発」割れる見解 「安全を」市民調査 深化

「微小段階でも発見」「高リスクの5歳以下 1人だけ」

科学のアプローチ続く

原発事故の影響を調べている福島県の「県民健康調査」検討委員会は、事故時18歳以下を対象に、2011年から甲状腺の超音波検診を始めた。対象者の7割に当たる約30万人が受診し、これまでに計135人のがん(悪性)が確定、39人ががんの疑いとされた。

■スクリーニング

「被曝の影響ではないか」とみる研究者は、各地の地域がん登録のデータを基に推計される「100万人に数人」との小児甲状腺がんの標準発生率を根拠に「明らかに多発だ」と主張する。16年3月の検討委「中間取りまとめ」も、地域がん登録などのがん罹患(りかん)統計と比べ「数十倍のオーダーで多い」と記述している。

一方で、地域がん登録と福島の検査データは比較できない、との見解も多くの研究者が支持する。がん登録は、自覚症状などから自発的に受診した患者のがん症例を集計するのに対し、福島の検査は県内の子どもの7割が受診した網羅的な検査(スクリーニング検査)であり、無症状や無自覚な微小がんまで発見する「スクリーニング効果」が出るため発見率が高くなると解釈する。

ただ、1巡目検査はスクリーニング効果で説明できても、2巡目で新たに59人からがん(疑いを含む)が見つかったことは同効果で説明できない、との見方もある。59人のうち54人は1巡目では「問題なし」。わずか2年程度で手術が必要なレベルのがんができた可能性を示唆する。今月あった検討委では、委員から「がんの成長の速さが通常とは違う印象を受ける」との指摘が出た。

男女比も注目される。複数の研究報告によると、日本での自然発生の小児甲状腺がんは「女性が男性の4~5倍」。福島でがん、がん疑いとされた計175人(良性の1人を含む)の内訳は男性64人、女性111人で女性が1・7倍と、男女比が小さい。旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(1986年)後のベラルーシの研究報告は、被曝の影響が疑われる小児甲状腺がんの男女比は2倍以下としている。これらから、福島のがんも被曝の影響が疑われる、とみる医療関係者もいる。

■異なる年齢分布

検討委が「被曝の影響は現時点で考えにくい」との公式見解を崩していない論拠の一つは、チェルノブイリ原発事故後に起こった小児甲状腺がんの年齢分布との違いだ。

英国の研究者によると、チェルノブイリ周辺(ベラルーシ)で事故後12年間に観察された事故時15歳以下の甲状腺がんの子どもの4分の1が、事故時2歳以下だった。これに対し、福島では、疑い例も含む小児甲状腺がんの9割が事故時10歳以上。被曝によるリスクが最も高いはずの5歳以下は1人にとどまる。

ただ、二つの統計は観察期間に大きな開きがあるため、単純比較はできない。今後、検査が進むにつれて福島の年齢分布がチェルノブイリに似てくる可能性も残されている。

■難しい線量推定

国連科学委員会は、福島で大気中に放出された放射性ヨウ素(ヨウ素131)はチェルノブイリの約1割、セシウム(セシウム137)は約2割と推定。福島の検討委は、これも「被曝の影響は考えにくい」理由の一つに挙げている。

福島県立医科大のグループは、県民健康調査で事故当時の行動を聞き取る「基本調査」と甲状腺検査を受けた約12万人を対象に、推定された個人の外部線量の大小と、がん発生の関係を分析。「有意な関連はみられない」と学術誌に今月発表した。

これに対し、内部被曝も考慮すべきだ、との批判もある。汚染された大気中の微粒子や食品、水などを通して放射性元素を体内に取り込むのが内部被曝。甲状腺では、主にヨウ素131が問題になる。広島大の大瀧慈名誉教授(計量生物学)は「微粒子による内部被曝が臓器に与える影響は桁違いに大きい。外部被曝の推定線量だけで甲状腺への影響を評価すべきではない」と指摘する。

ただ、内部被曝を裏付ける精度の高い検査データはほとんど残っていない。環境省が現在、再評価を試みているが、ヨウ素131は半減期が8日と短いため既に痕跡がなく、福島県民の内部被曝の程度を裏付ける作業は困難を極めている。

■進む遺伝子解析

長崎大の光武範吏准教授らが15年に発表した論文は、福島の小児甲状腺がんの症例68件の遺伝子変異を分析。成人に多いタイプの「BRAF」遺伝子変異が63%を占め、放射線誘発型の変異が主体だったチェルノブイリとは発がんメカニズムが異なる、としている。

ただし、福島の症例は主に10歳以降だが、チェルノブイリは大半が10歳未満。年齢による遺伝子変異パターンの偏りを考えると、一概に比較できない面もある。検討委座長を務める星北斗・福島県医師会副会長は「被曝の確実な証拠といえる遺伝子変異があるなら調べたい」と話す。

地元から検査縮小論 「不安を助長」検討委は維持大勢

福島県の甲状腺検査でがんと確定した子どもの数が増える中、県内では「不安を助長する」として検査の縮小を望む声も出始めた。ただ、事故後5年半のタイミングは、チェルノブイリ原発事故で小児甲状腺がんが増え始めた時期と重なる。検査縮小は調査の信頼性を揺るがし、がんの早期発見も妨げかねない。

「縮小」論を主張するのは、福島県小児科医会。検診事業の見直しを含む再検討を8月下旬、県に要望した。進行が遅く、予後が良い甲状腺がんを早期に見つけてもメリットは少ない▽がんが多数見つかったという事実だけが残って新たな風評被害が生まれ、県民全体にとって不利益となる可能性もある―などが主な理由。検査が「過剰診療」に当たるというわけだ。

これに対し、福島市内で今月あった県の「県民健康調査」検討委員会では、現在の検査規模を維持するべきだ、との発言が大勢を占めた。委員の一人、日本医科大の清水一雄名誉教授はチェルノブイリの経験も踏まえ、「医学史上類を見ない検査。放射線の影響が表れてくることも考慮に入れ、少なくとも今後10年は縮小せず検証を続けるべきだ」と指摘する。

現時点でも、検査の受診率には年代別で大きな差が出ている。2014、15年度の2巡目検査では、8~12歳、13~17歳の層が80%を超える一方、県外転出者も多い18~22歳は25・5%にとどまる。データの蓄積が中途半端になれば、追跡調査としての信頼度も下がるだけに、受診率アップが課題になっている。

検討委では、本年度からの3巡目検査時に提出する「同意確認書兼問診表」に、「不同意」のチェック欄も設けた県の対応に対して、委員から「結果的に受診率の低下を招きかねない」と懸念する指摘も出た。県側は「検査対象者の自由意思を尊重するのが狙いで、受診を勧奨していることには変わりない」としている。

汚染ない地との比較に力点を 武市医師に聞く

広島市南区で甲状腺専門の医院を開業し、原爆被爆者やチェルノブイリ原発事故による被災児童の診察を続けてきた武市宣雄医師(72)に、福島県で小児甲状腺がんが多数見つかっている状況下で取り組むべき課題を聞いた。

甲状腺がんは、放射能汚染がない地域でも16~18歳くらいになれば普通に出始め、40歳ごろにピークを迎える疾患だ。福島でいま見つかっている甲状腺がんが被曝の影響かどうかは、まだ判断できない。論争の決着を急ぐ必要はない。

私の感覚でいえば、チェルノブイリとは様子が異なる。チェルノブイリ原発事故から5年目以降に、ウクライナなどで千人近い子どもの甲状腺を触診、汚染度の高い地域ほど甲状腺が硬かった。福島の子どもも私の医院に来た約120人を診たが、大半の子は硬くない。

福島で見つかった甲状腺がんが放射線の影響かどうかを議論するには、体内に取り込んだ放射性ヨウ素の量を調べ、内部被曝の線量を知ることが大事だ。しかし、福島県の甲状腺検査の受診者約30万人に対し、内部被曝線量のデータがあるのは千人程度と、圧倒的に足りない。

汚染のない地域との比較にも、もっと力を入れる必要がある。環境省が青森、山梨、長崎の3県で2012年度に計約4500人を調べたが、人数が少なすぎるし、時間を置いての追跡調査もないようだ。最低でも1地域1万人は観察すべきだ。

広島は、原爆被爆者の健康調査を通じて甲状腺検査のノウハウが蓄積されている。何か協力できないか。学校健診などにより1万人規模で、例えば5~10歳の子どもを2年置きに10年間、追跡調査できれば理想的だ。

また、福島県の県民健康調査では、原発事故後1年以内に生まれた集団が甲状腺検査対象の最年少だが、この集団は残留放射能の影響があり得る。県内で比較するには、事故後2年目以降に生まれた世代も調査した上で比較した方がよい。

主婦が海水くみ上げ ベータ線測定も実現

本当のことが知りたい

セシウム以外も放出

福島第1原発事故に由来する放射性物質の議論で、もっぱら引き合いに出されるのがセシウムである。しかし実際には、ヨウ素や少量のストロンチウム、トリチウムなどの放射性物質も放出された。食べ物や飲み水にどれだけ入っているのか―。安心を求め、自ら調べる市民の活動が深化している。

9月上旬の晴れた朝、NPO「いわき放射能市民測定室 たらちね」のスタッフら10人を乗せた漁船が、福島県いわき市の久之浜漁港を出港した。約1時間半で、福島第1原発から南東約1・5キロの沖合に到着。昨年から4回目となる海洋調査を開始した。

横揺れする船上で苦心しながら海水をくみ上げていった。場所を変え、計200リットル。ヒラメとアイナメも2匹ずつ釣り上げた。

「陸上と比べ、海の状態は見えにくい。事故を経た海の変化を、市民目線から追い続けたい」と鈴木薫事務局長(50)。くみ上げた海水は、いわき市内にある「たらちね」の事務所に持ち込み分析する。6月の前回調査では、ごく微量のトリチウムを検出。結果は定期的にホームページで公開している。

驚くのは、事務所内に2014年4月に3500万円をかけて設けた分析室「β(ベータ)線放射能測定ラボ」。高感度の放射線測定器「液体シンチレーションカウンター」などが並ぶ。

担当する天野光さん(67)は「『早く知りたい』という市民の思いに応えなければ」と測定を依頼された煮干しの粉を入れたボウルを手にした。迅速かつ精度の高い測定法を編み出し、「タラチネ・メソッド」としてインターネットの英文科学誌に投稿し、掲載された。

ストロンチウムやトリチウムなどベータ線を発する放射性物質の測定は、時間がかかる上、技術的にも難しい。ガンマ線測定に取り組む市民団体は全国に多くあるが、ベータ線も測定できるのは他にないという。

「母」に掛かる和歌の枕ことば「たらちね」の名の通り、事故8カ月後に主婦を中心にいわき市の住民が結成した。鈴木さんも子ども2人を育てながらヨガを教えるなどしていた母の一人。原発事故が全てを変えた。

開所以来、甲状腺検診や全身の被曝(ひばく)検査とともに、掃除機フィルターのごみなど市民が持ち込むあらゆる物のセシウムを測定。交流のある広島県内の有機農家から毎週、野菜を取り寄せる。全ては、子どもたちを守るためだ。「ガンマ線だけでは放射線の存在を知ったことにはならない」という疑問も募っていった。

ベータ線測定を国の機関に依頼したら、20万円もかかると言われ諦めた。「できない、ではない。どうすればハードルを越えるか、皆で考えた」。個人の寄付と民間団体の助成金に支えられ、資金繰りのめどを付けた。つてを頼り、放射性物質の分析の専門家である天野さんに協力を請うた。福島県内だけでなく、遠くはカナダなど海外から、わずか3千円で測定を受け付けている。

「食べ物、水や土が安全なのか。本当のことが知りたい。その思いは市民も漁業に携わる人も、皆同じ」と鈴木さんは力を込める。

トリチウム

水素の放射性同位体で「三重水素」とも呼ばれる。半減期は約12年。自然界に存在し、原子炉内の核分裂でも生成される。基準値を下回れば海への放出が国際条約で認められており、各原発は希釈して海に流している。水と混じると分離が難しく、福島第1原発の汚染水に多く含まれ、その水を処理する多核種除去設備(ALPS)でも取り除けない。

(2016年9月23日朝刊掲載)