原爆供養塔

原爆供養塔

「あの日」斃(たお)れた人たちの遺骨を納める原爆供養塔

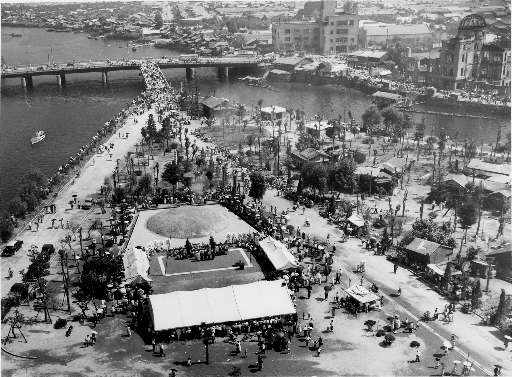

原爆供養塔(1955年撮影)

供養塔が立つ一帯は慈仙寺鼻と呼ばれた。北側に架かる相生橋は原爆投下の照準点とされ、寺の境内は、壊滅の直後から遺体の火葬場となった。おびただしい負傷者が運び込まれた対岸の本川国民学校や、デルタ西の己斐国民学校、広島湾に浮かぶ似島など、臨時の火葬場は市内各所に広がった。

「犠牲者の供養をしないで、復興事業を始めるということは絶対に間違いだ」。1946年春、一人の男性が、当時の木原七郎市長に膝詰め談判して訴えた。廃虚の整地が始まると、ここかしこから遺骨が出てきた。市長を会長に発足した広島市戦災死没者供養会は5月、慈仙寺鼻に「戦災死没者諸霊供養塔」を、7月には市民の喜捨で納骨堂を備えた礼拝堂を建てる。「あの日」から1年の8月6日、市は保管していた遺骨を納め、追善供養が執り行われた。

遺骨は復興のつち音が高まるにつれて増えていった。DNA鑑定のない時代。ほとんどが身元不詳として供養塔に納められる。政教分離を求めたポツダム政令により1950年、会から市が抜け民間団体となり、朝鮮戦争に向かう米軍の圧力で平和祭(現在の平和記念式典)が中止となっても、遺族らは供養塔に参り線香を手向けた。

老朽化した供養塔が現在の形になったのは1955年。国は公園内での建て替えに難色を示したが、市が押し切った。設計は旧市民球場も担った石本喜久治さんが当たった。それ以降も納骨は続き、2004年には似島で新たに見つかった85体が納められた。原爆供養塔はまさにヒロシマの「墓地」といえる。

(2011年6月6日朝刊掲載)