[ヒロシマは問う 被爆70年] 総集編 <下> 非核の世論 今こそ力に

15年6月23日

核兵器保有国は、核拡散防止条約(NPT)が定める核軍縮義務に背を向け、自分たちだけが持ち得るという特権にしがみつく。核被害を最も知るはずの日本は、同盟国である米国の核兵器で守ってもらう政策を変えようとしない。しかし「持つ国」と「頼る国」を動かさない限り、核兵器の廃絶はない。それを可能にするのは「もう誰にもこんな思いはさせたくない」という被爆者の揺るぎない信念と、そこに共感する世論の力である。(金崎由美、道面雅量、藤村潤平、山本洋子、田中美千子)

日本被団協が定期総会を開いた翌日の今月11日。被爆者9人が岸田文雄外相に宛てた要請書を携え外務省を訪れた。

核兵器による抑止を前提とした安全保障政策から転換し、米国の「核の傘」から離脱することや、期限を切った核兵器廃絶に向けての条約を目指すことなど7項目。1歳の時、爆心地から約2・3キロの広島市牛田町(現東区)で被爆した藤森俊希事務局次長(71)=長野県茅野市=が読み上げると、引原毅・軍縮不拡散科学部長は「核兵器のない世界の実現へ国際社会をリードするのはわが国の使命。被爆者の体験が原点だ」と応じた。

擦れ違う意見

向いている方向は同じ。そう聞こえた。だが非公開での意見交換は、擦れ違いに終始したという。「保有国と非保有国が協力できる環境が先、との一点張り。これまで何度も聞かされた言葉だ」。藤森さんはため息を残し、外務省を後にした。

「核兵器をなくそう」と言いながら「米国の核抑止力は必要」と言う。それが被爆国の立ち位置である。相手に合わせて使い分けしているだけ。今春、日米安全保障協議委員会(2プラス2)が開かれた米国を取材しての実感だ。

核拡散防止条約(NPT)再検討会議で演説し、核兵器廃絶を訴えた岸田外相。同じ日に、18年ぶりに再改定した日米防衛協力の指針(ガイドライン)の協議に出席した。「核戦力を含むあらゆる種類の能力」で米国が日本を守る、と念押しし合った。

米国は政府文書や高官発言で、「同盟国を守るため核抑止力を保持する」とたびたび明言している。守る対象は日本や韓国など約30カ国を指す。被爆国は核超大国が核兵器を維持する「言い訳」にされている。

その一方で、核兵器がなくならない世界にいら立つ国際世論の潮目は変化してきた。国際法の谷間を埋める別の条約で、核兵器を違法な兵器とするしかない、という機運だ。

決裂に終わったNPT再検討会議では、「核兵器禁止条約」について最終文書に明記するかをめぐり、ぎりぎりの綱引きが続いた。そこで日本は存在感を示せなかった。示せる立場になかったと言っていい。

核兵器は、いざ使われれば被害に国境はない。核兵器の非人道性を経験した被爆国こそ、核の傘から一歩出る模範を示すべきだ。それなしに、廃絶を引っ張る真のリーダーにはなれない。

プルトニウム

もっともそこには課題が横たわる。安全保障を経済などを含む外交の力で担保できるようになることも必要だろう。そしてもう一つ、プルトニウムの問題もある。

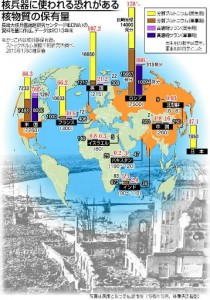

長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA)は、世界で蓄積する高濃縮ウランと分離プルトニウムの量を地図上にまとめた。核兵器を開発してきた大国と並び、日本のプルトニウム量の突出ぶりが目立つ。

使用済み核燃料からプルトニウムを取り出す再処理事業を商業規模で続けているのは、非核兵器保有国では日本だけ。原発で使えないまま、長崎原爆7850発分に達している。

センター長で内閣府原子力委員会の委員長代理も務めた鈴木達治郎教授は「民生用プルトニウムでも核兵器は造れる。使わずに持っていれば近隣国が警戒し、地域の安全保障環境を不安定にする」と断言する。北朝鮮を含む北東アジアの非核化を外交力で目指す際の壁になるともみる。

日本国内には、蓄積したプルトニウムを「潜在的核武装」とする政治家もいる。これで核の傘から脱却しようとしても、近隣国は核武装を疑い、米国が阻止に動くのは確実だろう。原爆被害を受けながら、11年3月の福島第1原発事故でまたも国土が放射能で汚染された日本。プルトニウムを原発燃料の「資源」として扱う核燃料サイクル政策を改め、いかに「廃棄物」として安全に処分できるかを議論すべき時である。

核兵器保有国、そして日本など米国の同盟国は、あるべき核軍縮を「ステップ・バイ・ステップ(一歩ずつ)だ」と繰り返し、急進的な廃絶論をけん制する。

戦力を近代化

だが、いつまでに何歩で自国の核をゼロにつなげるつもりなのか、具体的に述べた国は皆無である。目を凝らせば、足踏みしているだけだったり、後ろ歩きしたり。核拡散防止条約(NPT)が定める核軍縮義務をよそに、保有国は軒並み核戦力の近代化に突き進んでいる。

圧倒的な核戦力を誇る米国。ニューメキシコ州のサンディア国立研究所では、核兵器の性能維持実験を行う「Zマシン」の担当者が問い掛けてきた。「核爆発は伴わない実験だ。なぜヒロシマは反対するのか」。核兵器の温存自体が指弾されていることを、理解していないようだった。

米国では今、長距離爆撃機に載せる次期巡航ミサイルの開発や戦略原子力潜水艦の総入れ替えなどの計画がめじろ押しだ。全てを実行に移せば、歳出は今後30年間で総額1兆ドル(約123兆円)に上るという連邦議会向けの試算報告もある。オバマ大統領が唱えた「核兵器なき世界」という言葉の裏で進む実態だ。

かたやウクライナ問題をめぐり欧米との対立を深めるロシアは、プーチン大統領が核使用の準備をほのめかすなど、危険極まりない威嚇に走っている。

世界中の核弾頭のうち、9割以上は米ロが保有する。中国など他の保有国に削減を迫るためには、両国が率先して減らす責任が重大だ。

では、どうすればいいだろうか。糸口はある。

世界は、保有国を真っ向から問い詰め始めた。核兵器の非人道性を軸に禁止条約を求める訴えがそうだ。もう一つは、「アリが象に挑んだ」とも言われる中部太平洋のマーシャル諸島である。

1954年、ビキニ環礁での米国の水爆実験は、第五福竜丸など日本のマグロ漁船を被曝(ひばく)させた。周辺の環礁も汚染され、60年以上過ぎた今も、古里に戻れていない元住民の訴えは悲痛だ。小さな島国は昨年4月、核兵器保有国が核軍縮義務に違反しているとして、国際司法裁判所(ICJ)に提訴した。

相手はNPT加盟の5カ国だけではない。NPTの枠外で核兵器を持つインドとパキスタン、イスラエル、北朝鮮も含めた全9カ国。トニー・デブルム外相は提訴について「条約上の核軍縮義務を果たすよう助言することは核被害国の責務だ」と話した。裁判の見通しは険しそうだが、同じ核被害国の日本、そして被爆地は呼応すべきだ。新たなうねりが生まれるに違いない。

非核の傘の下

核軍縮交渉の担い手に、被爆地を肌で知ってもらう努力も地道な積み重ねが続く。

国連訓練調査研究所(ユニタール)広島事務所は今月、東南アジアのタイ、フィリピン、マレーシアなど5カ国の若手外交官たちを招き、核軍縮・不拡散をテーマにした研修会を初開催した。「広島のことは小学校で学んだが、被爆者の話を直接聞き、原爆投下直後の影響を実感した」。フィリピン外務省のロレナ・ジョイ・バナゴドスさん(39)が語った。

5カ国は、核兵器の開発や持ち込みを禁じた東南アジア非核兵器地帯条約の加盟国。いわば「非核の傘」を自ら差す。フィリピンやマレーシアなどは特に、核兵器禁止条約をめぐる積極的な発言で知られる。

「ここで得た知識と人脈は、今後の強みになるはずだ」と隈元美穂子所長は期待する。近い将来、ヒロシマを知る外交官が、保有国だけでなく、核兵器に頼る日本にも行動を説く側に回るかもしれない。

近隣国との緊張緩和を

元広島市長 平岡敬さん(87)

核兵器禁止条約へ向けた動きの中で「非人道性」が強調されている。私自身も広島市長時代の1995年、オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)で核兵器の違法性をめぐって陳述した時に「非人道的」の言葉を使った。現在のキーワードになってきた。

だが、今回の核拡散防止条約(NPT)再検討会議を見ていて、日本は後退していると感じた。口にはしていても、主体性が感じられなかった。

「非人道」は確かに核兵器の特質を表している。誰もが賛同できる。しかし日本は「賛同できる」どころではなく、現実に落とされた国だ。たくさんの人が非常に苦しんで死んだ。今も放射線の後障害で殺され続けている。死者の声も聞き届けたような非人道の訴えでないといけない。

日本は米国に遠慮して、禁止条約にも踏み込もうとしない。安倍晋三首相は4月、米議会の上下両院合同会議で演説して、原爆には一言も触れずに日米の「和解」を語った。米国は、いまだに原爆投下を正しい行為だったと言っている。死者の声を無視した発言ではないか。

米国の「核の傘」の下で核兵器廃絶を言っても、世界に対して迫力、説得力はない。市長の時に平和宣言で述べてきたが、日本は核の傘を出るべきだ。それなのに今の日本は、中国や北朝鮮への敵対心をむき出しにし、相手を警戒させ、核の傘が必要な状況を自らつくり出している。

抑止力の世界に深入りすれば、ついには核武装の世界に入ってしまう。私たちはその流れを否定していくべきだ。近隣諸国との緊張緩和に真剣に努力しないといけない。それが平和をつくるということだ。

ひらおか・たかし

27年大阪市生まれ。52年中国新聞社に入社、編集局長、中国放送社長を経て91年広島市長に初当選、2期務めた。著書に「希望のヒロシマ」など。

廃絶主導する決断必要

長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA)准教授 中村桂子さん(42)

日本政府は長崎や広島の若者に「ユース非核特使」を委嘱し、軍縮・不拡散教育の普及を訴えるなど、努力はしている。多国間グループの軍縮・不拡散イニシアチブ(NPDI)を結成し、核戦力の透明性の向上といった重要な提言もしている。ただ国際交渉の場での存在感は薄い。

日本は、対立する保有国と非保有国の間を橋渡しする「カタリスト(触媒)」を自認する。しかし消極的に過ぎないか。NPT再検討会議で、核兵器禁止条約を前に進めようとする国々と保有国の間で激しい綱引きが繰り広げられた中、日本は傍観に等しかった。米国の核抑止力を安全保障政策に組み込む限り、積極的になるのは難しいだろうが。

各国の指導者に被爆地訪問を求める文言を最終文書に盛り込むか否かをめぐり、日本と中国が対立したことは、日本でも大きく報じられた。中国の主張が場違いなのは論をまたないが、賛同の輪がそう広がらなかった要因も直視したい。被爆地訪問を呼び掛けながら「核の傘」の下から出ようとしない日本は、説得力を欠く。被爆者自身の訴えであれば、こういう展開ではなかっただろう。

日本を含む北東アジアを非核兵器地帯へと近付ける地域的な努力。世界的な核兵器廃絶を目指す潮流を主導する決断。それらが日本にとっての本当の頑張りどころだ。

業を煮やした非保有国の間で、まずは有志国で禁止条約を作ってしまおうという動きが今後表面化してくる可能性がある。歓迎すべきに見えるが、そうではない。そこに日本の名前はないから。自国の政府を動かせるか、被爆地の市民も問われていると自覚したい。

なかむら・けいこ

72年神奈川県生まれ。米モントレー国際大大学院修了。核兵器に頼らない安全保障を提言するNPO法人ピースデポ事務局長を経て、12年から現職。

原発含め核 関心広げて

核兵器廃絶をめざすヒロシマの会(HANWA)共同代表 森滝春子さん(76)

ウランの採掘に始まり、濃縮、原発労働、核兵器開発と製造―。別々にあるのではなく、すべてが連関した「核のサイクル」だ。それぞれの節目に、強固な権力や利権が絡み合ってもいる。核兵器だけに注目してゼロを訴えても、難しい。

放射線被害を生み出すサイクルでもある。核兵器や核燃料用に濃縮したウランの残りで造る劣化ウラン弾は、湾岸戦争後のイラク住民や米兵たちに深刻な内部被曝をもたらしている。インドのウラン鉱山では、労働者や周辺住民が健康被害に苦しんでいる。

足元の日本でも、福島第1原発事故が起きた。被爆地の私たちは、より広く核への関心を広げるべきだ。

原発事故を機に、原水爆禁止運動に力を注いだ父(故森滝市郎・広島大名誉教授)が残した「核絶対否定」「核と人類は共存できない」という言葉にあらためて光が当たった。

父も1950年代には原子力の平和利用に賛成した過去がある。しかし、世界各地で続く核実験や原発の実態を知るようになるほど、哲学者として苦悩を深めた。一度は原子力を受容した自分自身に徹底的な批判を加えた末、達した境地がこの言葉に凝縮されている。

日本は原発事故がなかったかのように、再稼働を進めようとしている。被爆国でまたも起こった核被害をどこまで深刻に捉え、反省しているか。

今秋に「世界核被害者フォーラム」を広島市内で計画している。ウラン鉱山や核実験場などの周辺住民らを招き、体験を共有する。世界の核被害をわがことと考える場にしたい。そうなってこそ、ヒロシマ・ナガサキからの訴えが普遍的な説得力を増す。

もりたき・はるこ

39年広島市中区生まれ。インド・パキスタンの青少年を被爆地に招くなどの活動や、劣化ウラン弾の問題などに取り組む。ウラン兵器禁止国際連合(ICBUW)運営委員。

--------------------

最後の一発なくなる日まで

人類史上最悪の非人道兵器を頭上に落とされた被爆者は、心と体に刻まれた傷をさらし、世界中に体験を伝えてきた。だが70年を経てなお、大量の核兵器が世界に存在する。

原爆被害は決して歴史ではなく、今この瞬間に存在する恐怖だ。被爆者はそう訴えてきた。「核兵器の非人道性」という切り口から廃絶を求める最近の世界的な機運の出発点でもある。2013年からノルウェー、メキシコ、オーストリアで3回の国際会議が開かれ、もしも核兵器が使われた場合どうなるのか、政府代表たちが議論した。

核兵器のリスクは市民の想像をはるかに超えて高い、という現状認識がこのような動きの背景にある。兵士のミスや怠慢による誤発射、テロリストによる盗難や核ミサイル基地へのサイバー攻撃、地域での突発的な核の打ち合い…。いまや冷戦期のような大国間の核戦争シナリオよりも深刻視されている。

米ロの核兵器のうち2千発近くが、早いものは大統領命令からたった数分で発射できるようスタンバイしている。インドとパキスタンは国境の線引きを争い、核を向け合っている。引き金が何であれ、核兵器が使われれば新たなヒロシマ、ナガサキを生む。

「一発でもある限り、いつか使われる」。日本被団協の田中熙巳事務局長の訴えは、杞憂(きゆう)ではない。だから「不使用」ではいけない。廃絶するしかないのだ。

オバマ政権の核戦略の指針「核体制の見直し」を担当した元国防総省高官のブラッド・ロバーツ氏は「核兵器が抑止力全体に占める役割は小さくなっている」と語る。とはいえ、ゼロへの道とは別物だ。

防衛省防衛研究所(東京)の高橋杉雄主任研究官は、現在の日米同盟にとっての抑止力を「タマネギのようなもの」と説明する。表面は、核兵器よりも実戦使用の敷居が低い通常戦力やミサイル防衛でがっちりと覆う。だが「抑止力」という皮が剝がされる事態に備え、芯には強力な核兵器を―というのだ。

質量ともに通常戦力で圧倒し、核戦力もある程度は削減しながら一層磨きをかけておく。「通常戦力の部分が増えるのだから、日本はもっと役割を担うべきだというのが米国の考えだ」と日本国際問題研究所の戸崎洋史主任研究員は指摘する。安全保障関連法案の成立を国会よりも先に米議会演説で約束してしまった安倍晋三政権は、米国の意向に沿って動いているようにみえる。

抑止力の名の下にある兵器で不信の連鎖は抑止できない。「核も戦争も絶対にいけない」という被爆者の訴えは今、あらためて説得力を増している。

足元の地域の安定を考えるとき、日本を取り巻く北東アジアの現状は直視しなければならないだろう。中国は核兵器の「先制不使用」を明言しながらも、核戦力を着実に増強する。北朝鮮は体制を死守しようと核開発に突き進む。

乗り越える壁は高く、厚くても、日本は核の傘から出ると同時に、外交努力で北東アジアの非核化を目指すことが必要だ。非核兵器地帯というローカルな廃絶への努力と、核兵器禁止条約の実現というグローバルな目標を両輪にしなければいけない。自国の為政者をまずは動かすことから。「最後の一発がなくなる日」まで、私たちはヒロシマから問い続ける。

--------------------

保有は汚名。非合法な兵器にするしかない。諦めない

自らの実体験を踏まえて核兵器廃絶の必要を訴えてきた被爆者は、なおも核兵器がなくならない実情をどう感じているのか。日本被団協の田中熙巳事務局長(83)に聞いた。

―核兵器廃絶をめぐる現在の国際情勢をどうみますか。

4月に米ニューヨークであった核拡散防止条約(NPT)再検討会議に加わり、体験を語った。保有国の政府代表らとも直接会い、核兵器廃絶を訴えた。目を潤ませながら聞いてくれる外交官もいた。

涙は本心からだと信じる。だが国の安全保障政策に話が及んだ途端、「核兵器をなくすことは今のところ考えていない」と一転した。フランスに至っては「国民は、核保有はわが国のプライドだと捉えている」とまで言った。

―被爆者への発言とは思えませんね。

NPTで保有を認められている5カ国でいえば、米ロ間や米中間が緊張状態にある。しかし核保有の「特権」を守るとなれば、結束していることが明白だった。厚い壁を痛感した。

私たちをこれほど苦しめた非人道的な大量破壊兵器を持ったり、依存したりすることは、特権やプライドどころか最も恥ずべきこと。保有は法的にも道徳的にも汚名にしかならない、とする国際世論が必要だ。禁止条約を作って核兵器を「非合法な兵器」とするしかない。

―核兵器の非人道性という側面を前面にした廃絶の訴えが国際社会で目立っています。どう期待しますか。

核兵器を持たない国やNGO(非政府組織)が中心となって盛り上げている。NPT再検討会議でも、オーストリアなど核兵器廃絶に熱心な国を中心に共同声明を発表し、150カ国以上が賛同した。被爆者は大いに励まされている。「非人道性」はまさに、被爆者が語ってきたことなのだから。

―被爆者の訴えに、日本政府は寄り添っていますか。

米国の核兵器に頼る政策を取っている限り、限界があるだろう。私は「被爆者はこれ以上、待てない」と各国に訴えている。保有国だけでなく、同盟国の「核の傘」に依存する国にも核抑止力からの脱却を迫るものだ。日本を指すことは言うまでもない。

自国の市民が受けた被害の実態を過小評価することなく直視すれば「それでも核兵器は必要だ」などと決して言えないはず。被爆者が「病気になったのは被爆のせいだ」と原爆症認定を求めても、かたくなに認めない政府の姿勢にも通じている。

―被爆者の訴えをどう世界に届けていきますか。

「核兵器は持っていても使わない」と保有国は言い、「傘」の下にいる国も核への依存を正当化する。どの国も「われわれも持っていいではないか」と主張しかねない。

核兵器が一発でもある限り、いつかは使われるだろう。私たちは誰にも、自分たちのような体験はさせたくない。だから高齢の被爆者たちは「生きているうちに核兵器廃絶を」と訴えている。困難な道でも、核軍縮に熱心な国や国内外の市民との連帯を強め、各国に行動を迫っていくしかない。諦めない。

たなか・てるみ

32年、旧満州(中国東北部)生まれ。長崎県立長崎中1年の時、爆心地から3.2キロの自宅で被爆し、祖父ら肉親5人を失った。東北大工学部助教授などを経て、00年6月から2度目の日本被団協事務局長を務める。埼玉県新座市在住。

連載「ヒロシマは問う」は今回で終わります。

(2015年6月21日朝刊掲載)

■被爆国 核の傘脱する責務がある

日本被団協が定期総会を開いた翌日の今月11日。被爆者9人が岸田文雄外相に宛てた要請書を携え外務省を訪れた。

核兵器による抑止を前提とした安全保障政策から転換し、米国の「核の傘」から離脱することや、期限を切った核兵器廃絶に向けての条約を目指すことなど7項目。1歳の時、爆心地から約2・3キロの広島市牛田町(現東区)で被爆した藤森俊希事務局次長(71)=長野県茅野市=が読み上げると、引原毅・軍縮不拡散科学部長は「核兵器のない世界の実現へ国際社会をリードするのはわが国の使命。被爆者の体験が原点だ」と応じた。

擦れ違う意見

向いている方向は同じ。そう聞こえた。だが非公開での意見交換は、擦れ違いに終始したという。「保有国と非保有国が協力できる環境が先、との一点張り。これまで何度も聞かされた言葉だ」。藤森さんはため息を残し、外務省を後にした。

「核兵器をなくそう」と言いながら「米国の核抑止力は必要」と言う。それが被爆国の立ち位置である。相手に合わせて使い分けしているだけ。今春、日米安全保障協議委員会(2プラス2)が開かれた米国を取材しての実感だ。

核拡散防止条約(NPT)再検討会議で演説し、核兵器廃絶を訴えた岸田外相。同じ日に、18年ぶりに再改定した日米防衛協力の指針(ガイドライン)の協議に出席した。「核戦力を含むあらゆる種類の能力」で米国が日本を守る、と念押しし合った。

米国は政府文書や高官発言で、「同盟国を守るため核抑止力を保持する」とたびたび明言している。守る対象は日本や韓国など約30カ国を指す。被爆国は核超大国が核兵器を維持する「言い訳」にされている。

その一方で、核兵器がなくならない世界にいら立つ国際世論の潮目は変化してきた。国際法の谷間を埋める別の条約で、核兵器を違法な兵器とするしかない、という機運だ。

決裂に終わったNPT再検討会議では、「核兵器禁止条約」について最終文書に明記するかをめぐり、ぎりぎりの綱引きが続いた。そこで日本は存在感を示せなかった。示せる立場になかったと言っていい。

核兵器は、いざ使われれば被害に国境はない。核兵器の非人道性を経験した被爆国こそ、核の傘から一歩出る模範を示すべきだ。それなしに、廃絶を引っ張る真のリーダーにはなれない。

プルトニウム

もっともそこには課題が横たわる。安全保障を経済などを含む外交の力で担保できるようになることも必要だろう。そしてもう一つ、プルトニウムの問題もある。

長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA)は、世界で蓄積する高濃縮ウランと分離プルトニウムの量を地図上にまとめた。核兵器を開発してきた大国と並び、日本のプルトニウム量の突出ぶりが目立つ。

使用済み核燃料からプルトニウムを取り出す再処理事業を商業規模で続けているのは、非核兵器保有国では日本だけ。原発で使えないまま、長崎原爆7850発分に達している。

センター長で内閣府原子力委員会の委員長代理も務めた鈴木達治郎教授は「民生用プルトニウムでも核兵器は造れる。使わずに持っていれば近隣国が警戒し、地域の安全保障環境を不安定にする」と断言する。北朝鮮を含む北東アジアの非核化を外交力で目指す際の壁になるともみる。

日本国内には、蓄積したプルトニウムを「潜在的核武装」とする政治家もいる。これで核の傘から脱却しようとしても、近隣国は核武装を疑い、米国が阻止に動くのは確実だろう。原爆被害を受けながら、11年3月の福島第1原発事故でまたも国土が放射能で汚染された日本。プルトニウムを原発燃料の「資源」として扱う核燃料サイクル政策を改め、いかに「廃棄物」として安全に処分できるかを議論すべき時である。

■保有国 削減へ米露の役割は重い

核兵器保有国、そして日本など米国の同盟国は、あるべき核軍縮を「ステップ・バイ・ステップ(一歩ずつ)だ」と繰り返し、急進的な廃絶論をけん制する。

戦力を近代化

だが、いつまでに何歩で自国の核をゼロにつなげるつもりなのか、具体的に述べた国は皆無である。目を凝らせば、足踏みしているだけだったり、後ろ歩きしたり。核拡散防止条約(NPT)が定める核軍縮義務をよそに、保有国は軒並み核戦力の近代化に突き進んでいる。

圧倒的な核戦力を誇る米国。ニューメキシコ州のサンディア国立研究所では、核兵器の性能維持実験を行う「Zマシン」の担当者が問い掛けてきた。「核爆発は伴わない実験だ。なぜヒロシマは反対するのか」。核兵器の温存自体が指弾されていることを、理解していないようだった。

米国では今、長距離爆撃機に載せる次期巡航ミサイルの開発や戦略原子力潜水艦の総入れ替えなどの計画がめじろ押しだ。全てを実行に移せば、歳出は今後30年間で総額1兆ドル(約123兆円)に上るという連邦議会向けの試算報告もある。オバマ大統領が唱えた「核兵器なき世界」という言葉の裏で進む実態だ。

かたやウクライナ問題をめぐり欧米との対立を深めるロシアは、プーチン大統領が核使用の準備をほのめかすなど、危険極まりない威嚇に走っている。

世界中の核弾頭のうち、9割以上は米ロが保有する。中国など他の保有国に削減を迫るためには、両国が率先して減らす責任が重大だ。

では、どうすればいいだろうか。糸口はある。

世界は、保有国を真っ向から問い詰め始めた。核兵器の非人道性を軸に禁止条約を求める訴えがそうだ。もう一つは、「アリが象に挑んだ」とも言われる中部太平洋のマーシャル諸島である。

1954年、ビキニ環礁での米国の水爆実験は、第五福竜丸など日本のマグロ漁船を被曝(ひばく)させた。周辺の環礁も汚染され、60年以上過ぎた今も、古里に戻れていない元住民の訴えは悲痛だ。小さな島国は昨年4月、核兵器保有国が核軍縮義務に違反しているとして、国際司法裁判所(ICJ)に提訴した。

相手はNPT加盟の5カ国だけではない。NPTの枠外で核兵器を持つインドとパキスタン、イスラエル、北朝鮮も含めた全9カ国。トニー・デブルム外相は提訴について「条約上の核軍縮義務を果たすよう助言することは核被害国の責務だ」と話した。裁判の見通しは険しそうだが、同じ核被害国の日本、そして被爆地は呼応すべきだ。新たなうねりが生まれるに違いない。

非核の傘の下

核軍縮交渉の担い手に、被爆地を肌で知ってもらう努力も地道な積み重ねが続く。

国連訓練調査研究所(ユニタール)広島事務所は今月、東南アジアのタイ、フィリピン、マレーシアなど5カ国の若手外交官たちを招き、核軍縮・不拡散をテーマにした研修会を初開催した。「広島のことは小学校で学んだが、被爆者の話を直接聞き、原爆投下直後の影響を実感した」。フィリピン外務省のロレナ・ジョイ・バナゴドスさん(39)が語った。

5カ国は、核兵器の開発や持ち込みを禁じた東南アジア非核兵器地帯条約の加盟国。いわば「非核の傘」を自ら差す。フィリピンやマレーシアなどは特に、核兵器禁止条約をめぐる積極的な発言で知られる。

「ここで得た知識と人脈は、今後の強みになるはずだ」と隈元美穂子所長は期待する。近い将来、ヒロシマを知る外交官が、保有国だけでなく、核兵器に頼る日本にも行動を説く側に回るかもしれない。

■私の提言

近隣国との緊張緩和を

元広島市長 平岡敬さん(87)

核兵器禁止条約へ向けた動きの中で「非人道性」が強調されている。私自身も広島市長時代の1995年、オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)で核兵器の違法性をめぐって陳述した時に「非人道的」の言葉を使った。現在のキーワードになってきた。

だが、今回の核拡散防止条約(NPT)再検討会議を見ていて、日本は後退していると感じた。口にはしていても、主体性が感じられなかった。

「非人道」は確かに核兵器の特質を表している。誰もが賛同できる。しかし日本は「賛同できる」どころではなく、現実に落とされた国だ。たくさんの人が非常に苦しんで死んだ。今も放射線の後障害で殺され続けている。死者の声も聞き届けたような非人道の訴えでないといけない。

日本は米国に遠慮して、禁止条約にも踏み込もうとしない。安倍晋三首相は4月、米議会の上下両院合同会議で演説して、原爆には一言も触れずに日米の「和解」を語った。米国は、いまだに原爆投下を正しい行為だったと言っている。死者の声を無視した発言ではないか。

米国の「核の傘」の下で核兵器廃絶を言っても、世界に対して迫力、説得力はない。市長の時に平和宣言で述べてきたが、日本は核の傘を出るべきだ。それなのに今の日本は、中国や北朝鮮への敵対心をむき出しにし、相手を警戒させ、核の傘が必要な状況を自らつくり出している。

抑止力の世界に深入りすれば、ついには核武装の世界に入ってしまう。私たちはその流れを否定していくべきだ。近隣諸国との緊張緩和に真剣に努力しないといけない。それが平和をつくるということだ。

ひらおか・たかし

27年大阪市生まれ。52年中国新聞社に入社、編集局長、中国放送社長を経て91年広島市長に初当選、2期務めた。著書に「希望のヒロシマ」など。

廃絶主導する決断必要

長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA)准教授 中村桂子さん(42)

日本政府は長崎や広島の若者に「ユース非核特使」を委嘱し、軍縮・不拡散教育の普及を訴えるなど、努力はしている。多国間グループの軍縮・不拡散イニシアチブ(NPDI)を結成し、核戦力の透明性の向上といった重要な提言もしている。ただ国際交渉の場での存在感は薄い。

日本は、対立する保有国と非保有国の間を橋渡しする「カタリスト(触媒)」を自認する。しかし消極的に過ぎないか。NPT再検討会議で、核兵器禁止条約を前に進めようとする国々と保有国の間で激しい綱引きが繰り広げられた中、日本は傍観に等しかった。米国の核抑止力を安全保障政策に組み込む限り、積極的になるのは難しいだろうが。

各国の指導者に被爆地訪問を求める文言を最終文書に盛り込むか否かをめぐり、日本と中国が対立したことは、日本でも大きく報じられた。中国の主張が場違いなのは論をまたないが、賛同の輪がそう広がらなかった要因も直視したい。被爆地訪問を呼び掛けながら「核の傘」の下から出ようとしない日本は、説得力を欠く。被爆者自身の訴えであれば、こういう展開ではなかっただろう。

日本を含む北東アジアを非核兵器地帯へと近付ける地域的な努力。世界的な核兵器廃絶を目指す潮流を主導する決断。それらが日本にとっての本当の頑張りどころだ。

業を煮やした非保有国の間で、まずは有志国で禁止条約を作ってしまおうという動きが今後表面化してくる可能性がある。歓迎すべきに見えるが、そうではない。そこに日本の名前はないから。自国の政府を動かせるか、被爆地の市民も問われていると自覚したい。

なかむら・けいこ

72年神奈川県生まれ。米モントレー国際大大学院修了。核兵器に頼らない安全保障を提言するNPO法人ピースデポ事務局長を経て、12年から現職。

原発含め核 関心広げて

核兵器廃絶をめざすヒロシマの会(HANWA)共同代表 森滝春子さん(76)

ウランの採掘に始まり、濃縮、原発労働、核兵器開発と製造―。別々にあるのではなく、すべてが連関した「核のサイクル」だ。それぞれの節目に、強固な権力や利権が絡み合ってもいる。核兵器だけに注目してゼロを訴えても、難しい。

放射線被害を生み出すサイクルでもある。核兵器や核燃料用に濃縮したウランの残りで造る劣化ウラン弾は、湾岸戦争後のイラク住民や米兵たちに深刻な内部被曝をもたらしている。インドのウラン鉱山では、労働者や周辺住民が健康被害に苦しんでいる。

足元の日本でも、福島第1原発事故が起きた。被爆地の私たちは、より広く核への関心を広げるべきだ。

原発事故を機に、原水爆禁止運動に力を注いだ父(故森滝市郎・広島大名誉教授)が残した「核絶対否定」「核と人類は共存できない」という言葉にあらためて光が当たった。

父も1950年代には原子力の平和利用に賛成した過去がある。しかし、世界各地で続く核実験や原発の実態を知るようになるほど、哲学者として苦悩を深めた。一度は原子力を受容した自分自身に徹底的な批判を加えた末、達した境地がこの言葉に凝縮されている。

日本は原発事故がなかったかのように、再稼働を進めようとしている。被爆国でまたも起こった核被害をどこまで深刻に捉え、反省しているか。

今秋に「世界核被害者フォーラム」を広島市内で計画している。ウラン鉱山や核実験場などの周辺住民らを招き、体験を共有する。世界の核被害をわがことと考える場にしたい。そうなってこそ、ヒロシマ・ナガサキからの訴えが普遍的な説得力を増す。

もりたき・はるこ

39年広島市中区生まれ。インド・パキスタンの青少年を被爆地に招くなどの活動や、劣化ウラン弾の問題などに取り組む。ウラン兵器禁止国際連合(ICBUW)運営委員。

--------------------

最後の一発なくなる日まで

人類史上最悪の非人道兵器を頭上に落とされた被爆者は、心と体に刻まれた傷をさらし、世界中に体験を伝えてきた。だが70年を経てなお、大量の核兵器が世界に存在する。

原爆被害は決して歴史ではなく、今この瞬間に存在する恐怖だ。被爆者はそう訴えてきた。「核兵器の非人道性」という切り口から廃絶を求める最近の世界的な機運の出発点でもある。2013年からノルウェー、メキシコ、オーストリアで3回の国際会議が開かれ、もしも核兵器が使われた場合どうなるのか、政府代表たちが議論した。

核兵器のリスクは市民の想像をはるかに超えて高い、という現状認識がこのような動きの背景にある。兵士のミスや怠慢による誤発射、テロリストによる盗難や核ミサイル基地へのサイバー攻撃、地域での突発的な核の打ち合い…。いまや冷戦期のような大国間の核戦争シナリオよりも深刻視されている。

米ロの核兵器のうち2千発近くが、早いものは大統領命令からたった数分で発射できるようスタンバイしている。インドとパキスタンは国境の線引きを争い、核を向け合っている。引き金が何であれ、核兵器が使われれば新たなヒロシマ、ナガサキを生む。

「一発でもある限り、いつか使われる」。日本被団協の田中熙巳事務局長の訴えは、杞憂(きゆう)ではない。だから「不使用」ではいけない。廃絶するしかないのだ。

オバマ政権の核戦略の指針「核体制の見直し」を担当した元国防総省高官のブラッド・ロバーツ氏は「核兵器が抑止力全体に占める役割は小さくなっている」と語る。とはいえ、ゼロへの道とは別物だ。

防衛省防衛研究所(東京)の高橋杉雄主任研究官は、現在の日米同盟にとっての抑止力を「タマネギのようなもの」と説明する。表面は、核兵器よりも実戦使用の敷居が低い通常戦力やミサイル防衛でがっちりと覆う。だが「抑止力」という皮が剝がされる事態に備え、芯には強力な核兵器を―というのだ。

質量ともに通常戦力で圧倒し、核戦力もある程度は削減しながら一層磨きをかけておく。「通常戦力の部分が増えるのだから、日本はもっと役割を担うべきだというのが米国の考えだ」と日本国際問題研究所の戸崎洋史主任研究員は指摘する。安全保障関連法案の成立を国会よりも先に米議会演説で約束してしまった安倍晋三政権は、米国の意向に沿って動いているようにみえる。

抑止力の名の下にある兵器で不信の連鎖は抑止できない。「核も戦争も絶対にいけない」という被爆者の訴えは今、あらためて説得力を増している。

足元の地域の安定を考えるとき、日本を取り巻く北東アジアの現状は直視しなければならないだろう。中国は核兵器の「先制不使用」を明言しながらも、核戦力を着実に増強する。北朝鮮は体制を死守しようと核開発に突き進む。

乗り越える壁は高く、厚くても、日本は核の傘から出ると同時に、外交努力で北東アジアの非核化を目指すことが必要だ。非核兵器地帯というローカルな廃絶への努力と、核兵器禁止条約の実現というグローバルな目標を両輪にしなければいけない。自国の為政者をまずは動かすことから。「最後の一発がなくなる日」まで、私たちはヒロシマから問い続ける。

--------------------

日本被団協の事務局長 田中熙巳氏に聞く

保有は汚名。非合法な兵器にするしかない。諦めない

自らの実体験を踏まえて核兵器廃絶の必要を訴えてきた被爆者は、なおも核兵器がなくならない実情をどう感じているのか。日本被団協の田中熙巳事務局長(83)に聞いた。

―核兵器廃絶をめぐる現在の国際情勢をどうみますか。

4月に米ニューヨークであった核拡散防止条約(NPT)再検討会議に加わり、体験を語った。保有国の政府代表らとも直接会い、核兵器廃絶を訴えた。目を潤ませながら聞いてくれる外交官もいた。

涙は本心からだと信じる。だが国の安全保障政策に話が及んだ途端、「核兵器をなくすことは今のところ考えていない」と一転した。フランスに至っては「国民は、核保有はわが国のプライドだと捉えている」とまで言った。

―被爆者への発言とは思えませんね。

NPTで保有を認められている5カ国でいえば、米ロ間や米中間が緊張状態にある。しかし核保有の「特権」を守るとなれば、結束していることが明白だった。厚い壁を痛感した。

私たちをこれほど苦しめた非人道的な大量破壊兵器を持ったり、依存したりすることは、特権やプライドどころか最も恥ずべきこと。保有は法的にも道徳的にも汚名にしかならない、とする国際世論が必要だ。禁止条約を作って核兵器を「非合法な兵器」とするしかない。

―核兵器の非人道性という側面を前面にした廃絶の訴えが国際社会で目立っています。どう期待しますか。

核兵器を持たない国やNGO(非政府組織)が中心となって盛り上げている。NPT再検討会議でも、オーストリアなど核兵器廃絶に熱心な国を中心に共同声明を発表し、150カ国以上が賛同した。被爆者は大いに励まされている。「非人道性」はまさに、被爆者が語ってきたことなのだから。

―被爆者の訴えに、日本政府は寄り添っていますか。

米国の核兵器に頼る政策を取っている限り、限界があるだろう。私は「被爆者はこれ以上、待てない」と各国に訴えている。保有国だけでなく、同盟国の「核の傘」に依存する国にも核抑止力からの脱却を迫るものだ。日本を指すことは言うまでもない。

自国の市民が受けた被害の実態を過小評価することなく直視すれば「それでも核兵器は必要だ」などと決して言えないはず。被爆者が「病気になったのは被爆のせいだ」と原爆症認定を求めても、かたくなに認めない政府の姿勢にも通じている。

―被爆者の訴えをどう世界に届けていきますか。

「核兵器は持っていても使わない」と保有国は言い、「傘」の下にいる国も核への依存を正当化する。どの国も「われわれも持っていいではないか」と主張しかねない。

核兵器が一発でもある限り、いつかは使われるだろう。私たちは誰にも、自分たちのような体験はさせたくない。だから高齢の被爆者たちは「生きているうちに核兵器廃絶を」と訴えている。困難な道でも、核軍縮に熱心な国や国内外の市民との連帯を強め、各国に行動を迫っていくしかない。諦めない。

たなか・てるみ

32年、旧満州(中国東北部)生まれ。長崎県立長崎中1年の時、爆心地から3.2キロの自宅で被爆し、祖父ら肉親5人を失った。東北大工学部助教授などを経て、00年6月から2度目の日本被団協事務局長を務める。埼玉県新座市在住。

連載「ヒロシマは問う」は今回で終わります。

(2015年6月21日朝刊掲載)