[考 fromヒロシマ] 核禁止条約制定の礎に 核兵器使用の違法性 ICJ勧告的意見から25年

21年7月5日

被爆地「国際法違反」訴え NGOや市民の連携実る

「核兵器の使用と威嚇は一般的に国際法に違反する」。国連の主要機関の一つ、国際司法裁判所(ICJ、オランダ・ハーグ)が25年前の7月8日、核兵器使用についての司法判断を「勧告的意見」として示した。拘束力はないものの、後に核兵器禁止条約の制定につながる礎となった。だが、国の存続に関わる極限状況でも国際法違反だといえるかについては判断を避け、課題も残った。当時の動きを振り返り、将来にどう継承すべきかを考える。(水川恭輔)

核兵器の使用などが違法であることを明確にし、保有国に圧力をかけて廃絶へのてこにする―。ICJに勧告的意見を求めるうねりは、1990年代前半に国際反核法律家協会(IALANA)や核戦争防止国際医師会議(IPPNW)などの非政府組織(NGO)が主導する「世界法廷運動」として各国の市民に広がった。

「国連総会はICJに法律問題の勧告的意見を求めることができる」と定めた国連憲章96条に着目し、核兵器を持たない国々に行動を呼び掛けた。NGOと市民、核軍縮に熱心な国々の連携が実り、94年12月に国連総会で決議が賛成多数で採択された。

日本の法律家たちも、輪の中にいた。日本反核法律家協会(JALANA)の副会長だった弁護士の佐々木猛也さん(80)=東広島市=は95年5月、ハーグを訪れて原爆被害に関する資料を届けた。「判事が被害実態を知らずに正しい判断はできない、との一心でした」

佐々木さんたちはIALANAと力を合わせ、広島市の平岡敬市長(当時)たちによる陳述の実現を目指した。法廷に立つには、政府を通じて申請することが前提だ。しかし米国の核抑止力に依存する日本政府は、核兵器使用を「違法だ」と明言しないことで一貫している。国連総会でも棄権票を投じていた。そこで、南太平洋の島国ナウルとの協力を模索した。

「そうなればメンツが丸つぶれだ、と日本政府は焦ったでしょう」と佐々木さん。曲折を経て同年11月、平岡さんは日本政府枠での陳述に臨む。原爆被害の悲惨さを強調し、ハーグ陸戦条約など既存の国際法を挙げながら「核兵器の使用は明らかに国際法違反」と主張した。当然、政府見解とは相いれない。長崎市の伊藤一長市長(当時)も、同様の立ち位置から陳述した。

案の定、日本政府は核兵器使用などが「国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に反する」と言うにとどめた。両市長の発言は「政府の立場から独立したもの」とした。

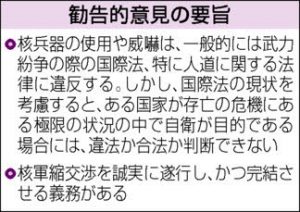

ICJは96年7月8日に勧告的意見を示した。無差別攻撃を禁じた国際人道法などを踏まえ、「核兵器の使用・威嚇は一般的に国際法違反」だと踏み込んだ。画期的だった。ただ「国家存亡の機にある自衛の極限状況において違法か合法かは、結論を出せない」とし、あいまいさを残した。

14人の判事のうち5人は核保有国の出身。可否は7対7になったため、裁判長の決定に委ねられた「薄氷」の結論だった。「不満はあるが、90点」―。佐々木さんは直後の集会で述べた。被爆者の間にも、評価と失望が交錯した。

あいまいさを封じる策として、核兵器禁止条約を求める声はそれまで以上に強まった。早くも3カ月後の国連総会で、マレーシアなどが条約の交渉開始を求める決議案を提案。同様の決議案は繰り返し提出された。

特に2010年代に入ると動きが加速。17年に国連本部で交渉会議が開かれ、122カ国・地域の賛成で採択された。主導国は、かつてICJの審理で「違法」と訴えていたメキシコなどの国々だった。

極限状況かどうかを問わず、核兵器を例外なく禁止する条約は今年1月22日、ついに発効した。NGOと市民、非核保有国の連携のたまものだ。だが核保有国はおろか、日本を含む米国の「核の傘」の下にいる国は背を向ける。25年前と、構図はほぼ変わらない。

保有国に正当化の余地 「自衛の極限状況」巡り判断回避

勧告的意見には、「一般的に国際法に違反する」という文言のほかにも、核兵器禁止条約の礎となる収穫があった。核軍縮交渉を「誠実に遂行し、かつ完結させる義務がある」と示されたことだ。核拡散防止条約(NPT)6条が定める核軍縮義務をほごにし続ける核保有国に対して、厳しく追及する新たな根拠となった。

中でも米国の核実験場だった中部太平洋マーシャル諸島は2014年、核兵器を保有する全9カ国に対し、核軍縮義務の履行を求めてICJに提訴。再びIALANAの法律家が立ち上がり、訴訟を全面支援した。「当事者間に紛争は存在しない」と却下されたが、どの国も核保有の「特権」にあぐらをかくことは許されない、という国際社会の怒りを可視化させた。

その一方で、勧告的意見が「自衛の極限状況」について判断を避けたことは、現在も世界の核状況に影を落としているといえる。核保有国が「合法的な使用や威嚇はあり得る」と正当化する余地を残した。「極限状況」が拡大解釈されれば、歯止めが利かなくなる。せっかく核兵器禁止条約はできたが、加盟しない国は条約に拘束されない。

米国の「核の傘」を求め続ける日本も、明言こそしないが、合法で正当化できる核使用・威嚇があり得るとの立場に等しい。被爆地は、世界にも被爆国にも「いかなる場合も違法」と訴え続けなければならない。

体験記や小頭症に触れ陳述 平岡敬元広島市長

「巨大なきのこ雲の下で焼けただれ、水を求めて苦しみもがき、死んでいった人々の思いを原点として、私たちは核と人間とのかかわりについて考えなければならない」。被爆地広島の市長としてICJで意見陳述をした平岡敬さん(93)に、当時の思いを聞いた。

―核兵器使用が国際法に違反する、という考えは以前から持っていましたか。

そうだ。中国新聞記者時代、東京地裁の「原爆裁判」(1963年判決)について取材をした経験が大きい。原告の被爆者の賠償請求は認められなかったが、裁判長は無差別攻撃の点などを踏まえ、広島、長崎への原爆投下は国際法違反と判断した。

―日本政府からの「圧力」はありましたか。

まずナウル政府の代理人から陳述の要請があった。広島市長が他国の枠で意見を述べるのは筋が違う、と断った。それを知ってかは分からないが、その後に日本政府から打診された。

当時の河野洋平外相が電話してきて「政府の方針に沿って陳述してくれ」と言う。私は「平和宣言でも核兵器の使用は国際法違反だと言っている」と返した。なおも「新聞記者上がりだからうまく書けるだろう」と。「できません」と電話を切った。

部下に頼まれて、という程度だったのか、威圧的ではなかった。ただ、長崎市長だった伊藤一長さんは大変だったろう。後ろ盾となる知事が政府の意を受けて発言しており悩んでいた。ハーグ入りが迫る中「広島市は国際法違反でいく」と電話し、伊藤さんも「分かった」となった。

―陳述書にどんな思いを込めましたか。

僕自身は、被爆者ではないが、なるべくわがことに引き寄せたかった。一緒に育ち、妹のようだったいとこが女学校1年で被爆死したことや、妻が女学校1年のとき学校を休んで偶然助かったことに触れた。手や顔に多くの傷痕を残しながら中国新聞資料部に勤めていた北山二葉さんの体験記を引用した。

被害が過去のことではない例証として原爆小頭症について触れた。大牟田稔君(中国新聞記者を経て当時は広島平和文化センター理事長)の提案だ。「核兵器によって自国の安全を守ることはできず、いまや国家の安全保障は、地球規模で考えなければならない」などと核抑止論を強く批判した。

―勧告的意見をどう受け止めましたか。

国の一大事だからと使用を正当化できる「抜け道」をつくった。いかなる状況でも核兵器を使ってはならないと言ってきた広島の立場とは全然違う。同時に、評価もしている。核兵器禁止条約への道筋となり、核兵器は悪、という共通認識が国際社会で確かになった。しかし日本政府は変わらずに米国に「核の傘」を求め、「非核三原則」を建前で言うことすら減っている。

ヒロシマが持つ説得力はどうだろう。核兵器をなくそう、と海外で訴えても「まず日本政府に言うべきだ」という反応が返ってくる。被爆者の証言をてこに平和を訴えてきたが、できなくなる日が来る。広島と長崎だけでない核被害者や戦争被害者の苦しみを聞き、自らの平和思想を鍛え直すべきだ。

(2021年7月5日朝刊掲載)