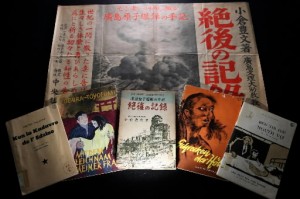

倾诉广岛记忆 纸碑<1> “来自世界终焉之信——广岛原子弹爆炸手记”1948年刊,作者抱着亡妻遗体入睡

六. 3, 2015

1945年8月7日,原子弹爆炸后的第二天,小仓丰文先生在广岛市郊外的府中国民学校找到了妻子文代女士(当时37岁)。在他创作《来自世界终焉之信》时,便把妻子当时断断续续的遗言写在了作品的开头:

“在福屋前,我看到一道巨大的闪电倏地划过天际。之后的事情,便什么也记不起了……”此后被随即出版的《原爆手记》正是小仓先生在爆炸发生3个月后用当时现有的纸张不断写下的“致亡妻的信”。

“8月6日”,小仓先生在横跨府中大川河的大州桥上见证了闪光。那时45岁的他在广岛文理科大学(现今广岛大学)担任日本史专业的副教授,与妻子和次男一同住在舟入幸町(现今广岛市中区),而就读于高师附属国民学校的长男与长女则前往了西城町(现今广岛县庄原市)的寺庙进行学童避难。

伴随着原爆,广岛三角洲内的人们瞬间变成了“行尸走肉”。在《来自世界终焉之信》中,细致地描写了小仓先生为寻找妻子而进入其中后所目击的惨状。尽管他好不容易把妻子带回了地御前村(现今广岛县廿日市市)的亲戚家,但在那之后妻子还是不幸离开了人世。针对妻子在亲戚家中去世时的情景,作品中同样以冷静的笔致进行了描写。

文代女士在距离爆炸中心约710米处的福屋百货店门前遭到了原爆袭击。之后,文代女士尽管意识模糊,但直至“8月19日”去世之前,她都一直惦记着孩子的食粮问题,不断说着胡话。

守夜当天,小仓先生与孩子们一同朗诵了宫泽贤治的“不惧风雨”。这也是他从年轻时起就非常喜爱的一首诗。之后,他在致妻子的信中写道:“我们像往常一样一家五口并排着睡觉。我将你那冰冷的身体拥入怀中,直到天明。”

当我们前往千叶市采访长男敬一先生(现年78岁)时,他说道:“被叔叔带去避难的姐姐和我在18日回到了家中。”接着,他友好地讲述了家人们在那之后的情况。

那时,姐姐和子11岁,而在小仓家附近遭到原爆袭击的弟弟谨二7岁(谨二先生于2002年去世)。算上当时9岁的敬一先生,三个兄弟姐妹之间刚好互相相差2岁。1946年春天,三人移居至现今冈山县和气町一带。接纳他们的是一名父亲曾经教过的女性学生。当他们回到广岛时,看到的是出租公寓中,父亲在柑橘箱上写作的身影。

之后,小仓先生受到东京的出版社约稿,把一直以来写下的“致亡妻之信”重新整理成了原稿。此外,他尽可能地收集了当时已经判明的受害状况以及被称为“遗留恐怖”的原爆症的记录并将其写入了稿中。当小仓先生的作品于1948年11月出版时,他用了信中一节名为“来自世界终焉之信”的标题作为了书名。

在本书的第一版序文内,引用了当时美国总统杜鲁门对于投放原子弹的评价。其中一段写道:“美国之所以选择投放原子弹是出于防止日本全国民众遭到全体杀害的目的。”对于这段评价,序文表现出了肯定的态度。这也许为了迎合驻日盟军总司令部的审查而做出的自然选择。

《来自世界终焉之信》同时也是一本记载着被爆惨烈情况的报道。因此,截止至出版后的第二年,即1949年3月时,本书已被重版了6次之多。并且,由于广岛县作为日本第一的移民县,出版方还发行了本书的“出口纪念版”。在夏威夷,小仓先生的作品销售额达到了16万日元。之后,这些钱被全部捐赠给了广岛的儿童。这也使本书一经面世便收获了好评。

此外,杂志《国王》于1950年8月号刊登了小仓先生的作品“拥抱亡妻”的删节版之后,东德与西德等地相继出版了其译作,而葡萄牙、匈牙利则在报刊上对其进行了连载。对此,敬一先生说道:“老爸一直说:‘有关原爆的作品不是商品。’并捐赠了所有的版税。每年8月6日,他都会感到十分焦躁而暂时离开广岛。”

长久以来,小仓先生和家人们都一直希望作品能够被译成英语。1994年,《来自世界终焉之信》的英语节译本得到了出版。1996年,小仓先生与世长辞,享年96岁。他的遗体被捐赠给了敬一先生的母校千叶大学的医学部。送终时,敬一先生与弟妹3人一同朗诵了“不惧风雨”。而在1997年,完整的英语译本终于面世。

敬一先生一直在父亲的故乡千叶县从事公共卫生的工作。对此他说道:“我一直不明白为什么母亲非死不可。我选择从事守护生命的工作正是出于这个理由。”敬一先生在工作同时还不断地购入《来自世界终焉之信》并将其分发给他人。已经重版多次的中公文库版的扉页上可以看到这样一段文字:“谨呈 继承亡父反核遗志 小仓敬一”。

◇

《原爆手记》也可以被称为一座“纸碑”。在迎来被爆70周年之际,本专题将以其为线索,探寻广岛的存在意义。

(刊登于2015年1月12日晨报)

“在福屋前,我看到一道巨大的闪电倏地划过天际。之后的事情,便什么也记不起了……”此后被随即出版的《原爆手记》正是小仓先生在爆炸发生3个月后用当时现有的纸张不断写下的“致亡妻的信”。

“8月6日”,小仓先生在横跨府中大川河的大州桥上见证了闪光。那时45岁的他在广岛文理科大学(现今广岛大学)担任日本史专业的副教授,与妻子和次男一同住在舟入幸町(现今广岛市中区),而就读于高师附属国民学校的长男与长女则前往了西城町(现今广岛县庄原市)的寺庙进行学童避难。

细致描绘惨状

伴随着原爆,广岛三角洲内的人们瞬间变成了“行尸走肉”。在《来自世界终焉之信》中,细致地描写了小仓先生为寻找妻子而进入其中后所目击的惨状。尽管他好不容易把妻子带回了地御前村(现今广岛县廿日市市)的亲戚家,但在那之后妻子还是不幸离开了人世。针对妻子在亲戚家中去世时的情景,作品中同样以冷静的笔致进行了描写。

文代女士在距离爆炸中心约710米处的福屋百货店门前遭到了原爆袭击。之后,文代女士尽管意识模糊,但直至“8月19日”去世之前,她都一直惦记着孩子的食粮问题,不断说着胡话。

守夜当天,小仓先生与孩子们一同朗诵了宫泽贤治的“不惧风雨”。这也是他从年轻时起就非常喜爱的一首诗。之后,他在致妻子的信中写道:“我们像往常一样一家五口并排着睡觉。我将你那冰冷的身体拥入怀中,直到天明。”

当我们前往千叶市采访长男敬一先生(现年78岁)时,他说道:“被叔叔带去避难的姐姐和我在18日回到了家中。”接着,他友好地讲述了家人们在那之后的情况。

那时,姐姐和子11岁,而在小仓家附近遭到原爆袭击的弟弟谨二7岁(谨二先生于2002年去世)。算上当时9岁的敬一先生,三个兄弟姐妹之间刚好互相相差2岁。1946年春天,三人移居至现今冈山县和气町一带。接纳他们的是一名父亲曾经教过的女性学生。当他们回到广岛时,看到的是出租公寓中,父亲在柑橘箱上写作的身影。

之后,小仓先生受到东京的出版社约稿,把一直以来写下的“致亡妻之信”重新整理成了原稿。此外,他尽可能地收集了当时已经判明的受害状况以及被称为“遗留恐怖”的原爆症的记录并将其写入了稿中。当小仓先生的作品于1948年11月出版时,他用了信中一节名为“来自世界终焉之信”的标题作为了书名。

在本书的第一版序文内,引用了当时美国总统杜鲁门对于投放原子弹的评价。其中一段写道:“美国之所以选择投放原子弹是出于防止日本全国民众遭到全体杀害的目的。”对于这段评价,序文表现出了肯定的态度。这也许为了迎合驻日盟军总司令部的审查而做出的自然选择。

《来自世界终焉之信》同时也是一本记载着被爆惨烈情况的报道。因此,截止至出版后的第二年,即1949年3月时,本书已被重版了6次之多。并且,由于广岛县作为日本第一的移民县,出版方还发行了本书的“出口纪念版”。在夏威夷,小仓先生的作品销售额达到了16万日元。之后,这些钱被全部捐赠给了广岛的儿童。这也使本书一经面世便收获了好评。

此外,杂志《国王》于1950年8月号刊登了小仓先生的作品“拥抱亡妻”的删节版之后,东德与西德等地相继出版了其译作,而葡萄牙、匈牙利则在报刊上对其进行了连载。对此,敬一先生说道:“老爸一直说:‘有关原爆的作品不是商品。’并捐赠了所有的版税。每年8月6日,他都会感到十分焦躁而暂时离开广岛。”

继承反核遗志

长久以来,小仓先生和家人们都一直希望作品能够被译成英语。1994年,《来自世界终焉之信》的英语节译本得到了出版。1996年,小仓先生与世长辞,享年96岁。他的遗体被捐赠给了敬一先生的母校千叶大学的医学部。送终时,敬一先生与弟妹3人一同朗诵了“不惧风雨”。而在1997年,完整的英语译本终于面世。

敬一先生一直在父亲的故乡千叶县从事公共卫生的工作。对此他说道:“我一直不明白为什么母亲非死不可。我选择从事守护生命的工作正是出于这个理由。”敬一先生在工作同时还不断地购入《来自世界终焉之信》并将其分发给他人。已经重版多次的中公文库版的扉页上可以看到这样一段文字:“谨呈 继承亡父反核遗志 小仓敬一”。

◇

《原爆手记》也可以被称为一座“纸碑”。在迎来被爆70周年之际,本专题将以其为线索,探寻广岛的存在意义。

(刊登于2015年1月12日晨报)