- A-bomb Images

- 倾诉广岛记忆<7> 原爆记录照片 工作……纠葛的快门

倾诉广岛记忆<7> 原爆记录照片 工作……纠葛的快门

作为“历史的证人”的原爆记录照片告诉我们,如果使用了核武器,人类会变成一个什么样子。1945年8月6日,美军在广岛投下了原子弹之后截至年底,日本共有57人拍摄了至少2571张照片。其中,松重美人先生(1913年~2005年)与尾糠政美先生(1921年~2011年)所拍摄的照片,记录了原子弹投下之后的真实惨状,所以尤其具有历史价值。为了了解当时松重先生与尾糠先生在前所未有的事态下是如何拍摄这些照片的,我们追踪访问了二人的活动轨迹。(“倾诉广岛记忆”取材小组)

即使用几千枚胶卷也不能够如实展现出当时的恐怖

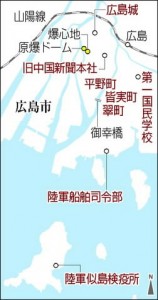

1945年8月6日清晨,松重美人先生去了住扎在广岛城遗址处的中国军管区司令部之后,回到了位于翠町(现今广岛市南区西翠町)的家中。当时,松重先生的家中还经营着理发店,而他自己则在前一年被中国新闻社摄影部正式雇佣,并被编入了司令部报道小组。

当时松重先生一共拍摄了5张照片。所有照片都是有关广岛三角洲内遭到破坏后的市民们和参与战时劳动的学生们之真实的惨状。回忆起自己在拍摄这5张照片之前的行动,他曾经感慨地对后辈的记者说道:“因为运气不错而活了下来,所以才能够拍摄到这些照片。”

当天,松重先生在家里吃完早饭后,就骑着自行车去单位上班。由于途中突然想上厕所,便在御幸桥前又折返回了家。如果松重先生当时选择了继续前往位于上流川町(现今广岛市中区胡町)的报社总部,极有可能便会在原爆中丧生。

1952年,在联合国军最高司令官总司令部(GHQ)结束了对日本的统治后,松重先生出版了他的摄影集——“原爆第1号 广岛的记录照片”。在这本影集中,他描述了自己在距离爆炸中心东南方约2.7公里处的家中遭到原爆袭击后不久的情况:

“我猛地缓过神来,伸手摸了摸腰部,发现照相机就挂在腰间。”那是松重先生平时爱用的照相机“玛米亚6”。对此,他说道:“从一开始工作,我便一直把照相机挂在腰间的皮带上。”松重先生说之所以这样做是出自于“随时随地能够拍摄的职业意识”,接着他又解释道:“那时候家里最贵的东西便是照相机。”也多亏了照相机幸运地完好无损,所以松重先生才得以拍下了那些照片。

松重先生从距离爆炸中心约2.2公里处的御幸桥西侧开始拍摄,而且还把当时的回忆写入了“原爆第1号”中:

“人们都已经不成人样,另外还有几十个人在小声抽泣。(略)当我怀着悲愤的心情按下了第二张照片的快门时,涌出的眼泪模糊了取景器。在我的大脑深处,至今都还保留着此时的记忆。”

长女井下加代女士(现年71岁,居住于广岛县三次市)代替母亲スミエ女士(现年98岁)如此描述了松重先生平日里的形象:“父亲从没有对任何人或事加以厉声指责。”了解松重先生的摄影部毕业生们也异口同声地说道:“他是一个温柔的人。”或正因如此,使得松重先生无法成为一名冷静的职业记录者。

原爆当天下午,松重先生来到了爆炸中心附近的纸屋町(现今广岛市中区)。他如此形容自己所目击的景象:“数十具被烧焦的尸体互相重叠在一起,从姿态上可以想象出他们乘坐公交车时的情景。”接着他又说道:“由于当时的景象实在过于残酷,我没有能够按下快门。”面对为追踪原爆而坚持不懈取材而奋斗着的记者们,松重先生在1980年出版的“广岛特报”中如此率直地吐露出了当时心中的纠葛。

由于妻子当时怀有第二个女儿,外甥女也因负伤而被搬送回家,所以在被爆当日拍下了5张照片后,松重先生带着家人们暂时离开了广岛,转而前往父母与长女在此前进行战时避难的爱媛县大三岛。

1946年7月6日,在中国新闻社分社发行的《广岛晚报》上,刊登了松重先生拍摄的2张记录御幸桥惨状的照片,其标题为“记录时代的照片”。此后,1952年9月29日发行美国的《生活》杂志将这些照片 “全美首次公开”, “由美国杂志披露到全世界”。

由于《广岛晚报》首次刊登这些照片时,日本正处于GHQ占领统治时期,有关原爆的被害报道都需要由GHQ进行审阅,所以当时的报道内容可以说是运用了苦肉计,钻了审查的空子。

1952年之后,国内外都开始对原爆进行深入报道,而记录着御幸桥惨状的照片也成为了广岛代表性的照片。松重先生在1969年正式退休之后,又开始了讲述证言的活动,其行动范围甚至波及到了美国与苏联。1978年,他又参与创立了“广岛原爆受灾摄影者协会”,从20人手中收集到了285张相关照片,并将其打印出来寄赠给了广岛市的原爆资料馆。

虽然松重先生晚年苦于肾功能衰竭的折磨,但他还是将证言活动坚持到了人生的最后一刻。据说,长女加代女士因为担心父亲的健康而劝其休息,但是松重先生却回答道:“这是我的责任。”

此次,我们重新追寻了松重先生的证言。在1981年广岛市召开的“裁军和安全问题独立委员会”(通称帕尔梅委员会)上如此说道:

“无论是我所拍下的5张照片,还是目前残存的有关原爆的数千张照片,不无法如实表现出当时原爆的恐怖。”这就是松重先生作为一名幸存者所发自内心的感叹。

面对下达的指令感到踌躇。与拍摄对象四目相对之后心生愧意。

GHQ结束占领统治,日本恢复了主权的那年夏天,封面印有“原爆受害之初公开”的《朝日画报》少有的增印发行。据了解,1952年8月6日发行的这号期刊最终的发行量约为70万册。

特集开头部分,陈列了三张惨不忍睹的照片。画面中可以看到全身烧伤的士兵和背部被烧烂的女性。虽然当时上并没有写出摄影者的姓名,但我们现在都知道,这三张照片都是出自尾糠政美先生之手。当时,陆军船舶司令部在宇品町(位于现今广岛市南区)设置了据点,而尾糠先生就是其摄影小组的一名组员。

尾糠先生出身于现在的岛根县邑南町,最初在三次市的照相馆工作,1941年,成为了陆军船舶司令部摄影小组的组员。之后,他被派往南太平洋战场,幸运地活着回到了祖国。

1945年8月6日早晨,尾糠先生在位于宇品凯旋馆内的船舶司令部前庭接受训示。 “突然,我的眼前被一片强烈的黄色闪光所遮挡,紧接着便听到‘咚’地一声巨响,感觉腹部受到了强烈地打击。”在《广岛原爆战灾志》第5卷的资料篇(1971年,由广岛市发行) “在广岛被爆的摄影者们”的条目中,尾糠先生如此谈到了自己的原爆经历。

之后,尾糠先生经过长官的允许前往皆实町(现今广岛市南区)寻找母亲マキノ女士(当时60岁)。在发现家里空无一人之后又赶往了位于平野町(现今广岛市中区)的姐姐家。由于火势过于凶猛,尾糠先生最终并没能进入姐姐的家中。对于当时的情形,尾糠先生回忆道:“虽然我在布尔维干岛的战事中见证过诸多悲惨的场面,但都比不过当时的惨烈。”

8月7日,位于近海的似岛上的似岛检疫所转成临时的野战医院。尾糠先生受命前往似岛进行伤员的拍摄记录。对于这段经历,他回忆道:“被烧伤的人们以及尸体都被集中到了一处,我按照军医的指示对那些人一个一个地进行拍摄。”

1985年,受到军队指令在似岛从事过拍摄工作的其他8名摄影师响应了尾糠先生的号召,与他一同前往广岛和平文化中心,在录像机前对回忆起了这段难忘的经历。

尾糠先生在录像中如此说道:“我对于下达的命令感到犹豫。因为拍摄时,无法避免(和重伤者)视线上的交接,所以我常感到无法再拍下去。即使如此,军医还是不断催促我按下快门。除此之外,我还要揭开那些士兵的裹腰带,拍摄没有被烧伤的部位。当我与伤员们四目相对时,感到十分愧疚……”

8月7日之后,尾糠先生继续用皮腔照相机以及“玛米亚6”和徕卡相机进行拍摄。据了解,他在第二天跟随宪兵队伍前往了位于比治山和段元(位于现今广岛市南区)的急救所工作,此外,他还用相机记录下了广岛红十字医院、福屋百货店(位于现今广岛市中区)内的景象。虽然沿途他也一直尝试着寻找母亲的踪迹,但最终还是没能如愿。

然而,战争结束后,军队却下达了与之前截然相反的通知,命令将这些记录着被原爆惨状的底片与其他机密文件一起全部予以了烧毁。

但是,和尾糠先生一同在摄影小组工作的同事川原四仪先生(1972年去世,享年49岁)却偷偷地将23张打印出来的照片藏了起来。此外,8月14日,从陆军省赶来调查的军医御园生圭辅先生(1995年去世,享年82岁)也私下保留了由摄影小组拍下的52张照片。这些当时的照片,在2005年终于重见天日。

战后,尾糠先生在紧邻家乡的岛根县川本町开设了自己的照相馆并成了家。他给自己的店取名为“オヌカ照相馆”。如今,他已将照相馆交给了长男英纪先生运营。

据英纪先生说,自己是一路看着父亲默默拍摄的背影长大的。当地人的婚礼、七五三节或是其他人生的重大节点都是父亲的拍摄对象。对此,他说道:“父亲从来没有一本正经地对家人说过在广岛发生的事。”

虽然尾糠先生从未对外宣称自己是一名原爆的记录者,但是当1978年“广岛原爆受害摄影者协会”成立之后,他便立即选择了加入。90年代后,他还接受了当地小学的请求而开始对孩子们进行证言讲述活动。

为了悼念尸骨无存的母亲,尾糠先生直到晚年,都坚持出席广岛市的和平纪念典礼。在被爆50周年时,厚生省对当时被爆者的实际情况进行了调查。对于拍摄以及在广岛寻找母亲时所见证的惨状,尾糠先生的描述如下:

“有人冲着我说:‘士兵同志,请给我一些水吧。’当我通过取景器看到那些痛不欲生的少年、半裸的女学生以及悲惨的被爆者们的时候,平日里的那份冷静已消失得无影无踪。”在最后,尾糠先生写道:“我不断地大声呼唤着母亲的名字,但还是一无所获。我想母亲一定是成为了我的替身。”

(刊登于2014年8月4日晨报)

松重美人先生 摄影日:1945年8月6日

即使用几千枚胶卷也不能够如实展现出当时的恐怖

1945年8月6日清晨,松重美人先生去了住扎在广岛城遗址处的中国军管区司令部之后,回到了位于翠町(现今广岛市南区西翠町)的家中。当时,松重先生的家中还经营着理发店,而他自己则在前一年被中国新闻社摄影部正式雇佣,并被编入了司令部报道小组。

当时松重先生一共拍摄了5张照片。所有照片都是有关广岛三角洲内遭到破坏后的市民们和参与战时劳动的学生们之真实的惨状。回忆起自己在拍摄这5张照片之前的行动,他曾经感慨地对后辈的记者说道:“因为运气不错而活了下来,所以才能够拍摄到这些照片。”

当天,松重先生在家里吃完早饭后,就骑着自行车去单位上班。由于途中突然想上厕所,便在御幸桥前又折返回了家。如果松重先生当时选择了继续前往位于上流川町(现今广岛市中区胡町)的报社总部,极有可能便会在原爆中丧生。

1952年,在联合国军最高司令官总司令部(GHQ)结束了对日本的统治后,松重先生出版了他的摄影集——“原爆第1号 广岛的记录照片”。在这本影集中,他描述了自己在距离爆炸中心东南方约2.7公里处的家中遭到原爆袭击后不久的情况:

“我猛地缓过神来,伸手摸了摸腰部,发现照相机就挂在腰间。”那是松重先生平时爱用的照相机“玛米亚6”。对此,他说道:“从一开始工作,我便一直把照相机挂在腰间的皮带上。”松重先生说之所以这样做是出自于“随时随地能够拍摄的职业意识”,接着他又解释道:“那时候家里最贵的东西便是照相机。”也多亏了照相机幸运地完好无损,所以松重先生才得以拍下了那些照片。

松重先生从距离爆炸中心约2.2公里处的御幸桥西侧开始拍摄,而且还把当时的回忆写入了“原爆第1号”中:

“人们都已经不成人样,另外还有几十个人在小声抽泣。(略)当我怀着悲愤的心情按下了第二张照片的快门时,涌出的眼泪模糊了取景器。在我的大脑深处,至今都还保留着此时的记忆。”

长女井下加代女士(现年71岁,居住于广岛县三次市)代替母亲スミエ女士(现年98岁)如此描述了松重先生平日里的形象:“父亲从没有对任何人或事加以厉声指责。”了解松重先生的摄影部毕业生们也异口同声地说道:“他是一个温柔的人。”或正因如此,使得松重先生无法成为一名冷静的职业记录者。

原爆当天下午,松重先生来到了爆炸中心附近的纸屋町(现今广岛市中区)。他如此形容自己所目击的景象:“数十具被烧焦的尸体互相重叠在一起,从姿态上可以想象出他们乘坐公交车时的情景。”接着他又说道:“由于当时的景象实在过于残酷,我没有能够按下快门。”面对为追踪原爆而坚持不懈取材而奋斗着的记者们,松重先生在1980年出版的“广岛特报”中如此率直地吐露出了当时心中的纠葛。

由于妻子当时怀有第二个女儿,外甥女也因负伤而被搬送回家,所以在被爆当日拍下了5张照片后,松重先生带着家人们暂时离开了广岛,转而前往父母与长女在此前进行战时避难的爱媛县大三岛。

1946年7月6日,在中国新闻社分社发行的《广岛晚报》上,刊登了松重先生拍摄的2张记录御幸桥惨状的照片,其标题为“记录时代的照片”。此后,1952年9月29日发行美国的《生活》杂志将这些照片 “全美首次公开”, “由美国杂志披露到全世界”。

由于《广岛晚报》首次刊登这些照片时,日本正处于GHQ占领统治时期,有关原爆的被害报道都需要由GHQ进行审阅,所以当时的报道内容可以说是运用了苦肉计,钻了审查的空子。

1952年之后,国内外都开始对原爆进行深入报道,而记录着御幸桥惨状的照片也成为了广岛代表性的照片。松重先生在1969年正式退休之后,又开始了讲述证言的活动,其行动范围甚至波及到了美国与苏联。1978年,他又参与创立了“广岛原爆受灾摄影者协会”,从20人手中收集到了285张相关照片,并将其打印出来寄赠给了广岛市的原爆资料馆。

虽然松重先生晚年苦于肾功能衰竭的折磨,但他还是将证言活动坚持到了人生的最后一刻。据说,长女加代女士因为担心父亲的健康而劝其休息,但是松重先生却回答道:“这是我的责任。”

此次,我们重新追寻了松重先生的证言。在1981年广岛市召开的“裁军和安全问题独立委员会”(通称帕尔梅委员会)上如此说道:

“无论是我所拍下的5张照片,还是目前残存的有关原爆的数千张照片,不无法如实表现出当时原爆的恐怖。”这就是松重先生作为一名幸存者所发自内心的感叹。

尾糠政美先生 拍摄日 1945年8月7日~

面对下达的指令感到踌躇。与拍摄对象四目相对之后心生愧意。

GHQ结束占领统治,日本恢复了主权的那年夏天,封面印有“原爆受害之初公开”的《朝日画报》少有的增印发行。据了解,1952年8月6日发行的这号期刊最终的发行量约为70万册。

特集开头部分,陈列了三张惨不忍睹的照片。画面中可以看到全身烧伤的士兵和背部被烧烂的女性。虽然当时上并没有写出摄影者的姓名,但我们现在都知道,这三张照片都是出自尾糠政美先生之手。当时,陆军船舶司令部在宇品町(位于现今广岛市南区)设置了据点,而尾糠先生就是其摄影小组的一名组员。

尾糠先生出身于现在的岛根县邑南町,最初在三次市的照相馆工作,1941年,成为了陆军船舶司令部摄影小组的组员。之后,他被派往南太平洋战场,幸运地活着回到了祖国。

1945年8月6日早晨,尾糠先生在位于宇品凯旋馆内的船舶司令部前庭接受训示。 “突然,我的眼前被一片强烈的黄色闪光所遮挡,紧接着便听到‘咚’地一声巨响,感觉腹部受到了强烈地打击。”在《广岛原爆战灾志》第5卷的资料篇(1971年,由广岛市发行) “在广岛被爆的摄影者们”的条目中,尾糠先生如此谈到了自己的原爆经历。

之后,尾糠先生经过长官的允许前往皆实町(现今广岛市南区)寻找母亲マキノ女士(当时60岁)。在发现家里空无一人之后又赶往了位于平野町(现今广岛市中区)的姐姐家。由于火势过于凶猛,尾糠先生最终并没能进入姐姐的家中。对于当时的情形,尾糠先生回忆道:“虽然我在布尔维干岛的战事中见证过诸多悲惨的场面,但都比不过当时的惨烈。”

8月7日,位于近海的似岛上的似岛检疫所转成临时的野战医院。尾糠先生受命前往似岛进行伤员的拍摄记录。对于这段经历,他回忆道:“被烧伤的人们以及尸体都被集中到了一处,我按照军医的指示对那些人一个一个地进行拍摄。”

1985年,受到军队指令在似岛从事过拍摄工作的其他8名摄影师响应了尾糠先生的号召,与他一同前往广岛和平文化中心,在录像机前对回忆起了这段难忘的经历。

尾糠先生在录像中如此说道:“我对于下达的命令感到犹豫。因为拍摄时,无法避免(和重伤者)视线上的交接,所以我常感到无法再拍下去。即使如此,军医还是不断催促我按下快门。除此之外,我还要揭开那些士兵的裹腰带,拍摄没有被烧伤的部位。当我与伤员们四目相对时,感到十分愧疚……”

8月7日之后,尾糠先生继续用皮腔照相机以及“玛米亚6”和徕卡相机进行拍摄。据了解,他在第二天跟随宪兵队伍前往了位于比治山和段元(位于现今广岛市南区)的急救所工作,此外,他还用相机记录下了广岛红十字医院、福屋百货店(位于现今广岛市中区)内的景象。虽然沿途他也一直尝试着寻找母亲的踪迹,但最终还是没能如愿。

然而,战争结束后,军队却下达了与之前截然相反的通知,命令将这些记录着被原爆惨状的底片与其他机密文件一起全部予以了烧毁。

但是,和尾糠先生一同在摄影小组工作的同事川原四仪先生(1972年去世,享年49岁)却偷偷地将23张打印出来的照片藏了起来。此外,8月14日,从陆军省赶来调查的军医御园生圭辅先生(1995年去世,享年82岁)也私下保留了由摄影小组拍下的52张照片。这些当时的照片,在2005年终于重见天日。

战后,尾糠先生在紧邻家乡的岛根县川本町开设了自己的照相馆并成了家。他给自己的店取名为“オヌカ照相馆”。如今,他已将照相馆交给了长男英纪先生运营。

据英纪先生说,自己是一路看着父亲默默拍摄的背影长大的。当地人的婚礼、七五三节或是其他人生的重大节点都是父亲的拍摄对象。对此,他说道:“父亲从来没有一本正经地对家人说过在广岛发生的事。”

虽然尾糠先生从未对外宣称自己是一名原爆的记录者,但是当1978年“广岛原爆受害摄影者协会”成立之后,他便立即选择了加入。90年代后,他还接受了当地小学的请求而开始对孩子们进行证言讲述活动。

为了悼念尸骨无存的母亲,尾糠先生直到晚年,都坚持出席广岛市的和平纪念典礼。在被爆50周年时,厚生省对当时被爆者的实际情况进行了调查。对于拍摄以及在广岛寻找母亲时所见证的惨状,尾糠先生的描述如下:

“有人冲着我说:‘士兵同志,请给我一些水吧。’当我通过取景器看到那些痛不欲生的少年、半裸的女学生以及悲惨的被爆者们的时候,平日里的那份冷静已消失得无影无踪。”在最后,尾糠先生写道:“我不断地大声呼唤着母亲的名字,但还是一无所获。我想母亲一定是成为了我的替身。”

(刊登于2014年8月4日晨报)