酳傞乽尨敋廫宨乿 |

| 徚偊偨乽尨敋廫宨乿捛偆 |

|

僪乕儉偼慖偽偢丂侾俋係俈擭慖掕

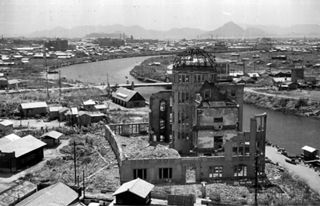

丂幨恀偼丄旐敋偐傜擇擭屻偺堦嬨巐幍擭偺峀搰巗拞怱奨丄屻偵暯榓婰擮岞墍偲側傞堦懷偱偁傞丅偙偺擭丄崱偵懕偔暯榓婰擮幃揟偺巒傑傝偱偁傞戞堦夞暯榓嵳偑尨敋僪乕儉懳娸偺拞搰抧嬫偱峴傢傟丄乽尨敋廫宨乿偲柤晅偗偨尨敋婰擮暔偑慖偽傟偨丅暅嫽偺懅悂偲偲傕偵旐敋偺幚懺傪巆偡塩傒偑婲偒偨丅 丂乽尨敋廫宨乿偼丄乽旐奞偺摿庩惈傪曐懚偟丄娤岝媞桿抳偺堦彆偲偡傞乿偲偆偨偭偨丅偲偙傠偑丄崱偼悽奅堚嶻偱傕偁傞尨敋僪乕儉偼擖偭偰偄側偄丅側偤側偺偐丅杮擔晅偺乽僸儘僔儅偺婰榐乿偼丄旐敋寶憿暔曐懚偲宲彸偺弌敪揰偱偁傝丄徚偊偨乽廫宨乿傪孈傝婲偙偟丄抦傜傟偞傞巎幚傪捛偆丅乮曇廤埾堳丒惣杮夒幚乯 |

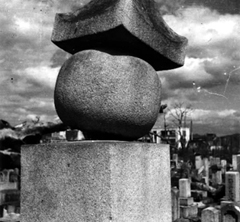

敋怱抧偺杒惣俀俇侽儊乕僩儖丄媽峀搰彜岺夛媍強壆忋偐傜尒偨尨敋僪乕儉偲偦偺堦懷丅抧尦偺乽悾屗撪奀暥屔乿偺埶棅偱丄搶嫗偺幨恀壠媏抮弐媑偝傫乮侾俋俋侽擭巰嫀乯偑係俈擭俉寧壓弡嶣塭

|

| 攋夡偺摿堎惈偵拝栚丂 |

|

丂旐敋偺幚懺傪巆偦偆偲偺塩傒偼攑嫊偐傜偺暅嫽偺拞偱婲偙偭偨丅偦傟傪昞偡偺偑侾俋係俈擭偵峀搰巗偑慖掕偟偨乽尨敋廫宨乿丅崱擔偐傜尒傟偽丄尨敋僪乕儉偑慖偽傟偢乽婏柇乿側堚暔傕擖偭偰偄傞丅偩偑丄尨敋偺斶嶴偝傪恎傪傕偭偰懱尡偟偨巗柉偺巚偄偑搳塭偝傟偰偄偨丅傑偨丄巗偺暅嫽屭栤偩偭偨僆乕僗僩儔儕傾恖偑曐懚傪懀偟偰偄偨丅崱偼徚偊偨乽尨敋廫宨乿傪酳乮傛傒偑偊乯傜偣丄朰傟傜傟偨巎幚傪夝偒柧偐偡丅乮曇廤埾堳丒惣杮夒幚乯 |

|

|

暅嫽偺拞偱旐敋曐懚

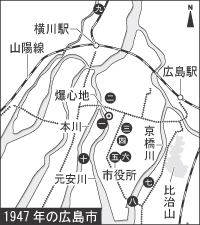

堦丄尦埨嫶偺棑姳撿杒偵奐偄偨摂饽乮偲偆傠偆乯丂敋怱抧偐傜撿惣侾俁侽儊乕僩儖偺尦埨嫶偼棑姳偼尦埨愳偵棊偪丄揰摂憰抲偑擺傔傜傟偰偄偨拞拰偺妢愇偼巆偭偨偑敋晽偺曽岦偵偢傟丄擬慄偱昞柺偼偼偔棧偟偨丅塃抂偼楬柺揹幵偑憱傞岋忛捠傝偵柺偟偨峀搰晉崙夛娰丄幬傔嵍庤慜偼戝庤挰偺嬝偵偁偭偨嬧峴廤夛強丅拞拰偼俋俀擭偵妡偗懼偊傜傟偨嫶偵棙梡偝傟偰偄傞亖旐敋帪偼導寈嶡晹幨恀斍堳偩偭偨愳杮弐梇巵乮侾俋俇俉擭巰嫀乯偑係俇擭嶣塭 仦 丂暅嫽傊偺搒巗寁夋奨楬傗搚抧嬫夋惍棟側偳偺帠嬈寁夋偑昤偐傟傞拞偱丄旐敋偺嵀愓傪屻悽偵巆偦偆偲敪埬偟偨偺偼偩傟側偺偐丅旐敋帪偵巗彆栶偩偭偨幠揷廳濘巵偑屲屲擭偵挊偟偨乽尨敋偺幚憡乿偱丄乽乮暅嫽乯嬊挿晬傪嬑傔偰偄偨偝偒偺彫栰孨偑丄扵偟弌偟偰暲傋偨傕偺乿偲尵媦偟偰偄偨丅 丂偦偺彫栰彑巵偼丄怴暦婰幰側偳傪宱偰旐敋屻偵巗暅嫽嬊傊擖偭偨丅廫嶰擭慜偵敧廫嬨嵨偱朣偔側偭偰偄偨偑丄婌庻偺擭偵偙偆婰偟偰偄偨丅 丂乽挿搰乮弶戙暅嫽嬊挿偺挿搰晀乯嬊挿偲巹偼從偗愓傪帇乮傒乯偰夢乮傑傢乯傞搑拞偱偄傠偄傠婏柇側尰徾傪敪尒偟偨丅乮徍榓乯擇廫擇擭偺暯榓嵳乮堦嬨巐幍擭偵巒傑偭偨尰嵼偺暯榓婰擮幃揟乯偺屻偱巗惌婰幰偐傜壗偐僱僞偼側偄偐偲偒偐傟丄亀尨敋廫宨亁偺榖傪偟偨傜乧乿丅偦傟偑榖戣傪屇傫偩丅 丂乽廫宨乿偐傜晜偐傃忋偑傞摿挜傪丄峀搰偺旐敋寶暔偵徻偟偄搒巗寁夋僾儔儞僫乕偺嶳壓榓栫偝傫乮係俋乯偼丄偙偆撉傒庢傞丅 丂乽屼岾嫶傗嶰幝偺抾錗偲慡從慡夡偺墢曈晹傕庢傝忋偘偰偄傞偺偼丄尨敋偺偡偝傑偠偝傪揱偊偨偄偲偺堄幆偺昞傟丅奨慡懱偑攑嫊偩偭偨偺偱丄攋夡偺摿堎惈偲嵶晹偵拝栚偟偨偺偩偲巚偆乿 丂屭傒傟偽乽廫宨乿偼丄屲乑擭戙偵擖傝偦偺柤偑掕拝偡傞乽尨敋僪乕儉乿乮媽導嶻嬈彠椼娰乯傪惙傝崬傫偱偄側偄丅偦偙偵丄乽恾愢愴屻峀搰巗巎乿傪曇偝傫偟偨巗怑堳俷俛偺徏椦弐堦偝傫乮俇俁乯偼丄摉帪偺惗乆偟偄巗柉姶忣傪傒傞丅 丂乽嶴帠傪巚偄弌偝偣傞僪乕儉偼庢傝夡偟偨曽偑偄偄偲偺惡偑偁偭偨丅巗柉傪彎偮偗傞傕偺偼慖偽傟偰偄側偄乿偲偟偰丄乽暅嫽偲偄偆搒巗寶愝偲楌巎曐懚傪堦弿偵尒悩偊偨敪憐偼偡偛偄乿偲崱擔偺嵞奐敪帠嬈偵昁梫側帇揰傪廳偹偨丅 丂乽廫宨乿偼梻巐敧擭偵乽尨敋柤強乿偲屇傃柤傪曄偊丄僪乕儉傗丄尰嵼偼尨敋帒椏娰偱揥帵偝傟偰偄傞媽廧桭嬧峴峀搰巟揦偺擖傝岥偵擬慄偱從偒晅偗傜傟偨乽恖塭偺愇乿側偳偑壛傢傞堦曽丄巗栶強娭學偼奜偝傟丄廫嶰僇強偲側傞丅 仦 丂乽尨敋柤強乿偺愻偄捈偟偲曐懚偵偼丄塸楢朚孯偲偟偰峀搰偵恑挀偟巗暅嫽屭栤傪柋傔偨僆乕僗僩儔儕傾恖偺懚嵼偑偁偭偨丅 丂乽尨敋婰擮暔偺曐懚塣摦丂僕儎價乕彮嵅偑採彞乿乮巐敧擭幍寧敧擔晅拞崙怴暦乯偲丄彮嵅偼娤岝帠嬈偺嫮壔偵傕側傞曐懚傪巗偵媮傔偨丅暅嫽偺慴偲側偭偨乽暯榓婰擮搒巗寶愝朄乿偑岞晍偝傟偨巐嬨擭偺巗惃梫棗偼丄峀搰娤岝偵偮偄偰乽敋怱抧丄嶻嬈彠椼娰乿側偳傪乽尨敋婰擮曐懚暔乿偲偟偰弶傔偰埵抲偯偗偰偄傞丅 丂寶抸媄巘偩偭偨彮嵅偼巗偺愴嵭暅嫽寁夋傕帵偟偨丅偦偺撪梕傪尋媶偟偨峀搰崙嵺戝偺愇娵婭嫽嫵庼偵傛傞偲丄暅嫽屭栤偼巐幍擭嬨寧偐傜巐嬨擭屲寧傑偱柋傔偨丅乽僕儎價乕偼惣墷揑側尒曽偐傜曐懚偼傾僺乕儖惈偑偁傞傕偺傪偲峫偊偨偼偢丅僪乕儉傪幉偵暯榓婰擮岞墍傪愝寁偡傞扥壓寬嶰偲傕柺幆偑偁偭偨乿偲偄偆丅 丂嬨榋擭偵悽奅堚嶻偲側偭偨尨敋僪乕儉傪偼偠傔旐敋寶暔偺曐懚偵偼丄乽廫宨乿偵偝偐偺傏傞愭恖偨偪偺敪憐偑懅偯偔丅暅嫽傪恑傔傞拞偱傎偲傫偳偑徚偊偨偑丄拞崙怴暦幮偺帒椏曐娗屔偱慖掕帪偵嶣傜傟偨幨恀偺堦晹偑柊偭偰偄偨丅暿夛幮偱敪姧偟偰偄偨乽梉姧傂傠偟傑怴暦乿偺僗僞儞僾偑幨恀偺棤偵墴偟偰偁偭偨丅偦傟偱崱夞丄榋廫擭傇傝偺慡梕徯夘偑壜擻偲側偭偨丅 丂崱夞偺宖嵹幨恀偼丄嶣塭幰偺堚懓偐傜巊梡偺摨堄傪摼偰偄傞僆儕僕僫儖僾儕儞僩偐傜嶣塭擔傗応強傪庢嵽偱妋偐傔丄徯夘偡傞丅乽梉姧傂傠偟傑怴暦乿偼係俇擭俇寧偵憂姧偝傟丄俆侽擭係寧偵杮巻梉姧偲偟偰嵞僗僞乕僩丅幨恀愢柧偺敀敳偒晹暘偼係俈擭俉寧侾侾擔晅拞崙怴暦婰帠偐傜丅

|

擇丄岇崙恄幮捁嫃忋偺妟丂峀搰岇崙恄幮偺捁嫃偼丄撿偺敋怱抧懁偺妟偼巆偭偨偑丄杒懁偺妟偼悂偒旘偽偝傟偨丅恄幮偼峀搰巗柉媴応偺寶愝偵敽偄俆俇擭偵峀搰忛愓傊堏揮偟丄捁嫃偲妟偼忛偺搶懁偵摉偨傞棤屼栧偱尰懚偟偰偄傞亖媽暥晹徣偺尨敋嵭奞挷嵏抍偺婰榐塮夋斍偵摨峴偟偨椦廳抝巵乮俀侽侽俀擭巰嫀乯偑係俆擭侾侽寧俆擔嶣塭

嶰丄嶳梲婰擮娰壆崻姠丂乽擔杮奜巎乿傪巆偟偨嫿搚弌恎偺棅嶳梲傪尠彶偟偰俁俆擭偵寶偰傜傟偨婰擮娰偼撪晹偼從偗偨偑丄惣懁偵椬愙偟偨擔杮嬧峴峀搰巟揦偺堿偲側偭偨偨傔姠偑摿堎側宍忬偱巆偭偨丅婰擮娰偼係俋擭偵夵憰偝傟偨亖梉姧傂傠偟傑怴暦幮偑係俈擭俉寧嶣塭

|