軍縮後退 歯止めならず

米、強硬姿勢を貫く

【解説】前回のような成果は不可能―。五年に一度の核拡散防止条約(NPT)再検討会議は、多くの専門家が事前に予測した通り、完全な失敗に終わりそうだ。イランや北朝鮮問題など核拡散への有効な処方せんを打ち出せなかっただけではない。被爆地が訴え、強く望んだ「核軍縮の後退に歯止めをかける絶好の機会」を生かせないばかりか、国際社会に逆効果を与えて幕を閉じる。(宮崎智三)

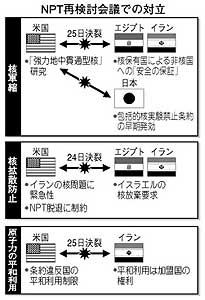

三つの主要委員会がことごとく論議をまとめられなかったのは、時間不足が大きい。それは、イランやエジプトなどが議題決定などで審議を遅らせる行動に出たのが一つの要因。二十五日(現地時間)の西側各国の会合でも、両国を名指しする批判に賛同が広がった。

核兵器廃絶への「明確な約束」を含む前回(二〇〇〇年)の再検討会議の最終合意より後退する内容になるのなら最終文書なんかない方がましだ―。会議の空転に拍車をかけた底流に、そんな冷めた見方をする非核兵器保有国も少なからずあった。

その背景に米国の強硬姿勢がある。前回の最終文書に盛り込まれ、今回も日本やオーストラリア、欧州各国などが求めた包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効にひたすら反対を貫いた。交渉の余地がないことに、イランなど対立国は一層態度を硬化させた。

このため表面的には、会議に成果を求めないエジプトやイランの思い通りにも見える決裂は、実は米国の思惑にかなう。国際社会は、ブッシュ政権になって核軍縮に背を向け、新型核兵器の開発など質的核軍拡へ走り始めた米国に、たがをはめるどころか、お墨付きを与えたに等しいからだ。

拡散防止の面では国際原子力機関(IAEA)など多国間交渉の枠組みはある。しかし、被爆者たちが「絶対悪」と訴えた核兵器の廃絶を保有国に迫る政府間会議は、残念ながら今のところ、このNPT再検討会議しかない。五年前の成果を生かせず、貴重な機会を逃した痛手はあまりに大きい。

■「世界の流れに反する」被爆者から失望と怒り

NPT再検討会議が決裂して閉幕する見通しとのニュースが伝わった二十六日、会議に合わせて訪米した被爆者たちからは「残念だ」「核兵器廃絶を望む世界の流れに反している」などと落胆や怒りの声が上がった。

日本被団協の坪井直代表委員(80)は「腹立たしい。一部の国に核保有を認めるNPTの矛盾が会議の議論に飛び火した結果ではないか。条約そのものを根本的に見直さないといけない」と声を荒らげた。

核兵器廃絶をめざすヒロシマの会の森滝春子共同代表(66)は「被爆国日本の主張が弱かった」とみる。「非政府組織(NGO)がそれぞれの自国政府を動かし、国際的つながりで米国を包囲すべきだ」と訴えた。「予想はしていたが大きな打撃」とするのは広島県原水禁の派遣団に加わった入市被爆者の桑原知己さん(69)=広島市南区。「被爆者の訴えを積み重ね、市民運動を再構築していく必要がある」と強調する。

広島県被団協(金子一士理事長)の派遣団長を務めた村田忠彦副理事長(65)は「超大国の悪あがきであり悲観はしない。世界の大きな流れは核兵器の廃絶」、県原水協要請団の中本康雄団長(78)も「原爆被害の実情を伝えることで米国人の意識も変わる。希望は捨てない」と望みをつないだ。

再検討会議でスピーチをした広島市の秋葉忠利市長は記者会見し「このまま終了すれば誠に遺憾」と残念がった。自らが会長を務める平和市長会議の加盟市が千三十六都市に急増したと紹介し、引き続き二〇二〇年までの核兵器廃絶の道筋を考える決意を述べた。

被爆市長として訪米した廿日市市の山下三郎市長は「これで核廃絶の運動を止めるわけにはいかない。最後の力を振り絞って頑張る」と話した。

NPT会議が決裂

(2005.5.27)