| '99.9.8 |

見渡す限り広がる平原に説明板が立っていた。ロシア語でこう記されている。「この場所で、ソ連がつくった初めての核実験が一九 四九年八月二十九日に行われた。一九五三年八月十二日には水爆実験が行われた」。ソ連初の原爆実験と水爆実験の爆心地だ。

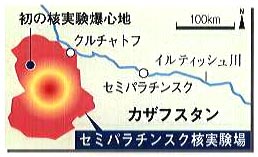

◇振り切る線量計◇ セミパラチンスク核実験場は南北約百八十五キロ、東西約百五十キロ。四国とほぼ同じ広さの約一万八千五百平方キロメートルもある。その広大な核実験場の北西部に位置する爆心地。核実験のために科学者や軍人が住んでいた、かつての秘密都市クルチャトフ市から約七十キロ、車で一時間ほどで着いた。

案内してくれた放射線安全・環境研究所(クルチャトフ市)の職員が放射線量を測定機で調べると、毎時三〇マイクロシーベルトを指した。最も高い所では、四五マイクロシーベルトに達した。 日本で一年間に受ける自然放射線量は一〇八〇マイクロシーベルト程度だと言われる。その二、三百倍に相当する。しかも、一時間当たりの線量である。訪問団が広島大原爆放射能医学研究所から借りて携えた測定機は、すぐに上限を超え、測定不能になった。 「どんなに土壌が汚染されていることか」。訪問団に加わった広島の被爆者川崎巳代治さん(70)は、地面に転がっている石がコークスのように黒ずんでいるのに驚いた。 ソ連は北極圏のノバヤゼムリャ島でも核実験を実施し、四九年から九〇年までに計七百回余りに上る。このうち、セミパラチンスクで四百七十回近く。地下実験に移行前の六二年までは、地上や空中で百十数回の核実験を繰り返した。

大地や空中に大量の放射性物質がまき散らされ、風に乗って広がり、街と住民を汚染した。雨の少ない平原に放射能が残留し、水や食べ物を通して住民の体内に入り込んでいった。 医療現場の実態を知りたい、とクルチャトフ市にある診療センターを訪ねた。「死産と流産が一三%前後もある」と産婦人科医が語った。日本では死産・流産率は三%(妊娠十二週以降の数値・一九九八年)に過ぎない。死産や流産が多い理由は「女性の約八〇%が貧血だから」というのが同センターの見解だ。 セミパラチンスク中央病院のサラシ・ジャクスリクバエバ副院長は「女性の貧血が多いのは、放射能の影響ではないか」と推測する。 現地の医療機関や科学者の調査や報告では、白血病や食道・胃・肺・甲状腺(せん)などのがんが多発し、先天性異常を持つ子供が増えている、という。 ◇全容解明進まず◇ セミパラチンスク医科大のマラト・ウラザリン副学長は「環境や人体への影響など、核実験の被害は今なお深刻だ」と強調する。「しかし、十分な調査はまだできていない」。政府の資金不足などで被害の全体像解明が進んでいない現状をもどかしがる。 広島、長崎への原爆投下以降、核兵器が戦場で使われることはなかった。しかし、核実験は二千回余り世界で実施された。その四分の一近くが繰り返されたセミパラチンスク。残された傷跡の深さは、訪問団の予想を上回っていた。平岡団長は「予備知識はあったが、現地に行って人体や環境への被害の深刻さを痛感した」と振り返った。

|