| '99.7.10 |

| 教師も被爆の歴史たどる | (5) |

|---|---|

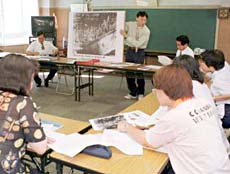

「奇跡ですよ。もう残ってない、と言われていたんですから」。広島市中区の袋町小学校の西校舎で今春、漆喰(しっくい)の下から現れた「寮内」の二文字。平和学習の担当教諭になったばかりの伊賀崎弘樹さん(38)は、被爆直後の「伝言板」の出現に興奮を抑えきれなかった。 ■生きた教材 爆心地から約五百メートル。「宝のような教材だ。袋町小の被爆体験を一から学んでみよう」。伝言板は、児童を引き付ける平和学習の進め方を模索していた教師たちの意欲をかき立てた。学校ぐるみの平和学習へつながった。 伝言板の生き証人である元教諭の加藤好男さん(79)=広島市安佐南区=を講師として学校に招いたのは、六月二十八日。六年生への特別授業を、伊賀崎さんと学級担任の山田真紀雄さん(43)は、児童とともに聞き入った。 背筋を伸ばし、五十四年前の夏をとつとつと語る大先輩。被爆しながらも、はぐれた教え子を捜し求めた日々、教え子の死を父親の伝言で知った瞬間・・・。伝言板とその周辺を再現する加藤さんの話が、二人の現役教師の胸にも迫る。「子どもの死を、親が伝言に書き残すなんて・・・」「短い言葉だけに胸が痛みます」

伊賀崎さんは、中学時代に東京から広島に移り住んだ。平和学習を受けたが、あまり印象に残っていない。教師になってから、本やビデオを教材に児童たちに感想文を書かせた。「いわゆる広島のスタンダードな平和学習。体験継承の大切さをより実感したのは、袋町小に来た七年前からです」。爆心に近い袋町の児童たちに、地域の歴史として学んでほしいと思ったからだ。 山田さんは広島市生まれ。幼いころ、まだ被爆の傷あとがいえぬ被爆者たちが近所に多かった。「でも、今の子にあの体験を考えてみろというのは難しい」と感じる。「平和を願う心は、平和学習だけから生まれるのではない。思いやりの心を育てることが平和を教えることに通じる」との考えで、児童と向き合ってきた。 心に本当に響く平和学習とは何か―。それを知るためには、まず自分たちからと六月中旬、大半の教職員十五人が勉強会を開いた。資料写真やスクラップなどを基に、被爆当時の袋町国民学校の惨状をたどった。「伝言の文字を全部読んでみよう」「この伝言の子は今どうしてるんだろう」。新たな提案や疑問が出てきた。そして理解力などを考え、特別授業は六年生だけを対象にすることにした。 加藤さんの授業が終わって一週間後、六年生が下級生に、その授業内容を報告する集会を開いた。全員で千羽づるも折った。一年生に折り方を優しく手ほどきする六年生の姿が、山田さんにはうれしかった。「子どもの心にきっと何かが伝わったんだろう」 ■継続が大切 加藤さんは授業の後で、現役の教師たちに言い残した。「伝言や私の話はきっかけにすぎません。後は、若い世代に託します」。被爆体験のない伊賀崎さんたちは、気負わずにこう考える。「子どもと一緒に学んで行こう。続けることが何よりも大切だ」と。 被爆当時と、現在の西校舎の写真十数枚を収めたCD―ROMが今、伊賀崎さんによって作られている。テレビゲーム世代の子どもたちに、どう興味を抱かせるか。初めて試す自分流の伝え方である。 |