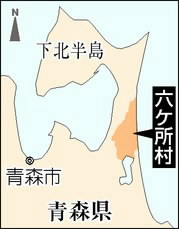

廃炉の世紀 第2部 日本の選択 <6> 住民の視点(六ケ所村)

14年12月11日

廃棄物処理 議論望む 「暗黙の了解」に違和感

「核のごみは青森で引き受けてほしい」―。青森県六ケ所村での核燃料サイクル施設に反対してきた平野良一さん(86)=青森市=は、他県の反原発団体のメンバーから言われたことがある。「放射性廃棄物は六ケ所へ、というのが暗黙の了解になっていると感じた」と振り返る。

使用済み燃料を再処理して「資源」に変える再処理工場の稼働が見通せない一方で、六ケ所村は全国の原発から出る放射性廃棄物と使用済み燃料を受け入れている。今後増える廃炉の廃棄物も「六ケ所に運べばいい」とする声が聞こえてくるという。

電気事業連合会(電事連)が六ケ所村への核燃料サイクル施設の立地を地元に要請したのは30年前。1986年のチェルノブイリ原発事故で「反核燃」の運動は全県に広がった。ピークは90年前後。風評被害を懸念する県内の農協が相次ぎ反対を決議し、「六ケ所を核のごみ捨て場にするな」との訴えがうねりとなった。だがその後、選挙での敗北などを経て反核燃の運動は縮小していく。

平野さんは6年前に運動の最前線から退いたが、複雑な思いは消えない。「結局、反対運動の中で核のごみの問題はしっかり議論できなかった。みんな、『わがまちではないどこか』での処分を望むからだ」

原発を持つ電力9社などが出資し、核燃料サイクル施設を運営する日本原燃の従業員は約2500人。約6割が県内の出身だ。国の交付金は村の財政を支え、コンサートホールや温浴施設が次々とできた。「村は、財政も雇用も原燃に依存している」。推進の立場を取る村議会の橋本猛一議長(62)は淡々と話す。

村は夏に冷たい風「やませ」が吹き付け、冷害が多発。昭和40年代の村民所得は全国平均の7割程度だったという。橋本議長は「核燃とどう向き合うかは将来の世代に託したい。だが今は核燃なしの村は考えられない」と受け止める。

国策の核燃料サイクルは回らず、事実上破綻しているとする指摘も多い。だが青森県は、国がもし政策を断念するなら「六ケ所村の使用済み燃料は粛々と(全国の原発に)送り返す」と主張。既に各原発では使用済み燃料の貯蔵プールが満杯に近づいており「国がサイクルの旗を降ろせないのは、使用済み燃料や廃棄物の行き場を確保するためでは」との疑念も広がる。

「既に村にある核のごみを動かすのは危険。共存するほかない」。90年に家族で村にUターンしてハーブ園などを営む菊川慶子さん(66)は覚悟を決めている。推進派が多数を占める村の中で、核燃料サイクル反対を訴えてきた。ただ長年、ある違和感を抱えてきた。

「全国から支援の声が届くけれど、必要なのは、核のごみの問題を各地で自分のことと受け止めてもらうことじゃないでしょうか」

六ケ所村の開発

青森県が1969年、村を中心に石油コンビナートの形成を目指す「むつ小川原開発」を打ち出したが、石油ショックなどで頓挫。農地や漁業権を手放した村民が出稼ぎなどを余儀なくされる問題が起きる中、84年に電気事業連合会が核燃料サイクル施設の立地を申し入れた。開発地区にはほかに、国家石油備蓄基地も整備されている。

(2014年12月11日朝刊掲載)