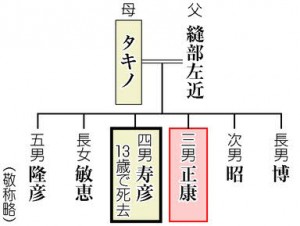

母の悲しみ 原爆に子を奪われて <上> 伝えるのは、三男縫部正康さん(87)=広島市安芸区

17年8月4日

わが子を失う悲しみは計り知れない。あの日から72年がたち、原爆で子どもを亡くした親本人の証言はほぼ聞けなくなった。わが子を心に抱いたまま、老いて生涯を終えた母親たち。その苦しみを見て育ったきょうだいが母の思いを代わりに伝える。

今思えば、あれは虫の知らせだったのか。あの日の朝、弟の寿彦(かずひこ)さんは「学校に行きたくない」と言った。「日本男子がそんなことを言っては駄目。行きなさい」。母タキノさんはそう言って聞かせた。「履いていく靴がない」とごねる弟に、母は自分の地下足袋を履かせて送り出した。

「弟がわがままを言うなんて珍しかったから。あの日の朝のことはよく覚えとるんです」と、正康(のぶやす)さんは静かに振り返る。兄弟は県立広島工業学校(現県立広島工業高)電気科の3年生と1年生だった。自分は学徒動員先の三菱重工広島製作所(広島市西区)で被爆。幸いけがはなく、夕刻に広島県坂町の自宅に戻った。喜んだ母だったが、すぐに心配顔に戻った。夜になっても、弟は帰ってこなかった。

寿彦さんたちは爆心地近くの中島新町(現中区)で、建物疎開の作業に当たっていた。翌朝、正康さんは弟を捜しに出掛けた。本川橋のそばに差し掛かったとき、土手の上にいくつもの弁当箱がひと固まりで置いてあるのを見つけた。作業中の荷物置き場だったのだろうか。中に、見覚えのあるアルミ製の弁当箱を見つけた。ふたを開けると、6日の朝、母が詰めたおかずがそのまま残っていた。弟の弁当箱だ―。

次の日も、その場所を頼りに両親と弟を捜した。本川に下りる石段は無数の遺体で埋め尽くされ、兵隊が1体ずつ引き上げていた。その時、母が叫んだ。「わしの子じゃ。寿彦がおった」

兵隊が棒で引き寄せようとした遺体は、熱線に髪や服を焼かれ、顔も体もやけどで腫れ上がっていた。弟の面影は全くなかった。焼け残ったゲートルに弟の名の一部「縫部寿」の文字が見えた。間違いなく弟だった。母は駆け寄り、すがり付いて泣いた。

戦後、母はめったに弟のことを口にしなかった。だが食器棚に写真を置き、朝昼晩の3食を供え続けた。晩年になり、体が動かなくなるまで欠かすことはなかった。

あの朝、母が弟のわがままを許していたら、死なせずにすんだのだろうか―。そんな考えが頭をよぎることもあった。だが正康さんはその話題を避けた。母は後悔し、苦しんでいるのではないか。聞けないまま、約10年がたった。

そんなある日、きょうだいで思い出話をするうち、正康さんは何げなく声に出してしまったのだ。「あの日の朝、寿彦は『学校に行きたくない』って言ったね」。すると母の顔色がぱっと変わった。「そんなことは言うとらん」とむきになった。勝ち気な母が、今にも泣き出しそうだった。

「しまった、と思いました」。弟とのあのやりとりは、母にとってあまりにもつらい記憶なのだと悟った。思い出すと正気ではいられないような。生きていくためには、懸命に封印するしかなかったのだろう。

90歳を過ぎた頃から母は、「私ももう、寿彦のところに行くかね」と話すようになった。封印を解いたかのように、しきりに弟のことを口にした。寿彦、ごめんね、ごめんね―。心で唱え続けた、100歳の人生だった。(鈴中直美)

(2017年8月4日朝刊掲載)

母 縫部タキノさん=2004年、100歳で死去

四男 寿彦さん=当時13歳

「わしの子じゃ」。無数の遺体から見つけ出し、すがり付いて泣いた

今思えば、あれは虫の知らせだったのか。あの日の朝、弟の寿彦(かずひこ)さんは「学校に行きたくない」と言った。「日本男子がそんなことを言っては駄目。行きなさい」。母タキノさんはそう言って聞かせた。「履いていく靴がない」とごねる弟に、母は自分の地下足袋を履かせて送り出した。

「弟がわがままを言うなんて珍しかったから。あの日の朝のことはよく覚えとるんです」と、正康(のぶやす)さんは静かに振り返る。兄弟は県立広島工業学校(現県立広島工業高)電気科の3年生と1年生だった。自分は学徒動員先の三菱重工広島製作所(広島市西区)で被爆。幸いけがはなく、夕刻に広島県坂町の自宅に戻った。喜んだ母だったが、すぐに心配顔に戻った。夜になっても、弟は帰ってこなかった。

寿彦さんたちは爆心地近くの中島新町(現中区)で、建物疎開の作業に当たっていた。翌朝、正康さんは弟を捜しに出掛けた。本川橋のそばに差し掛かったとき、土手の上にいくつもの弁当箱がひと固まりで置いてあるのを見つけた。作業中の荷物置き場だったのだろうか。中に、見覚えのあるアルミ製の弁当箱を見つけた。ふたを開けると、6日の朝、母が詰めたおかずがそのまま残っていた。弟の弁当箱だ―。

次の日も、その場所を頼りに両親と弟を捜した。本川に下りる石段は無数の遺体で埋め尽くされ、兵隊が1体ずつ引き上げていた。その時、母が叫んだ。「わしの子じゃ。寿彦がおった」

兵隊が棒で引き寄せようとした遺体は、熱線に髪や服を焼かれ、顔も体もやけどで腫れ上がっていた。弟の面影は全くなかった。焼け残ったゲートルに弟の名の一部「縫部寿」の文字が見えた。間違いなく弟だった。母は駆け寄り、すがり付いて泣いた。

戦後、母はめったに弟のことを口にしなかった。だが食器棚に写真を置き、朝昼晩の3食を供え続けた。晩年になり、体が動かなくなるまで欠かすことはなかった。

あの朝、母が弟のわがままを許していたら、死なせずにすんだのだろうか―。そんな考えが頭をよぎることもあった。だが正康さんはその話題を避けた。母は後悔し、苦しんでいるのではないか。聞けないまま、約10年がたった。

そんなある日、きょうだいで思い出話をするうち、正康さんは何げなく声に出してしまったのだ。「あの日の朝、寿彦は『学校に行きたくない』って言ったね」。すると母の顔色がぱっと変わった。「そんなことは言うとらん」とむきになった。勝ち気な母が、今にも泣き出しそうだった。

「しまった、と思いました」。弟とのあのやりとりは、母にとってあまりにもつらい記憶なのだと悟った。思い出すと正気ではいられないような。生きていくためには、懸命に封印するしかなかったのだろう。

90歳を過ぎた頃から母は、「私ももう、寿彦のところに行くかね」と話すようになった。封印を解いたかのように、しきりに弟のことを口にした。寿彦、ごめんね、ごめんね―。心で唱え続けた、100歳の人生だった。(鈴中直美)

(2017年8月4日朝刊掲載)