2. 移住後も幼い子供に異常

13年1月28日

第3章: 太平洋諸島・オセアニア

第1部: マーシャル諸島の「核」難民

第1部: マーシャル諸島の「核」難民

死の灰浴びた両親

それは異様としかいいようのない写真だった。目と鼻、そして口らしいものは何とか見てとれる。しかし、手足や胴体がまるで発育しないままの姿なのだ。

マーシャル諸島共和国の首都マジュロの中心部にある「ロンゲラップ連絡事務所」でのこと。被曝者の相談役、ウィリー・ムケットさん(48)が引き出しから取り出したのは、死産した「赤ん坊」の写真だった。隅に「1989・1・9」の日付がある。

赤ん坊の両親は、ビキニ核実験の「死の灰」にまみれたロンゲラップに育ち、1985年に他の島民とともに故郷を離れた。「これが人間の赤ん坊に見えるかい? ポイズン(毒=放射能の意)のせいだ。それ以外に何が考えられる?」。写真を持つムケットさんの右手が、ぶるぶる震えた。

ロンゲラップ島民の集団移住先メジャトでは、キモー・ジョルジョ君(11)が、粗末なトタン屋根の家に体を横たえていた。8畳ほどの薄暗い部屋に、下半身は裸のままで、こちらをずっと見つめ「ウー」と低くうめいた。立つことも話すこともできないのだ。良心はずっとハワイの病院に入院している。

「かわいそうに。1歳の誕生日を迎えるころからこんなになってしまったんだ。この子のおじいちゃんが、ポイズンにやられたのよ。きっとそのせいよ。これまで身内にこんな病人はいなかったもの」

両親に代わってキモー君の面倒をみている祖母のタニーラさん(55)が言った。被曝した旧ロンゲラップ島民は年に2回、米エネルギー省(DOE)が派遣するブルックヘブン国立研究所(ニューヨーク)の医師や科学者の検査を受ける。7歳までロンゲラップで育ったキモー君もむろんその1人だ。タニーラさんが検査のたびに「孫の病気はポイズンのせいでは?」と質問しても、医師の答えは「分からない」の繰り返しだった。

甲状腺の機能破壊

しかし、旧島民たちは1954年3月前の「死の灰」事件以降、かつて経験したことのない奇病が多発し始めたことを知っている。しかも、病気が幼い子供に集中していることもである。

ブルックヘブン国立研究所が1981年に公表したリポートは、ポイズン(放射能)と小児の病気が深く関係していることを統計上は認めている。移住前のロンゲラップ島で、「ブラボー」実験当時10歳以下だった22人のうち、実に17人が甲状腺障害にかかったことが、リポートに書かれているのだ。

実験で放出され、「死の灰」となって降り注いだ放射性物質ヨウ素131は、発育盛りの子供の甲状腺に吸収され、成長ホルモンを分泌する機能を破壊してしまった。子供だけでなく18歳以上の成人でも、障害の発現率は9.1パーセントとなり、放射能との因果関係は否定できない。

ロンゲラップの旧島民はメジャトへ移っても、すでに体内に吸収してしまった放射性物質の鎖から解き放されることがない。医師不在のメジャトでただ1人、看護師の資格を持つジョン・ピアルソン牧師(45)は「原因は分からない」と断りながらも、被曝者やその子供に流・死産、奇形が多いことを指摘する。

ピアルソン牧師によると、移住後4年の間に14人の島民が亡くなった。その半数の7人は10歳以下の子供だった。確かに栄養状態にも問題はあるが、放射能の影響も無視はできないという。

まるでモルモット

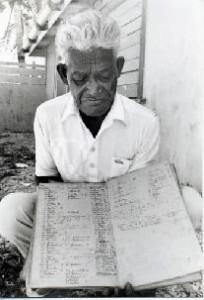

ビキニ水爆実験の「死の灰」が降り注いだ1954年当時、ロンゲラップ島の村長を務めていたジョン・アンジャインさん(67)は、今クェゼリン環礁イバイ島に住んでいる。粗末な家が立ち並ぶ島を訪ねると、彼は1冊の古ぼけたノートを開いた。

見開きの2ページに被曝者を意味する「ロンゲラップ・エクスポーズ」の文字が見える。実験から9年後、島民に甲状腺異常が出始めた1963年以来、ずっと書き続けてきた。被害者が記した唯一の「被曝記録」だ。

ノートには、属島のアイリングナエ環礁にいた19人と胎児だった4人を含めて、当時の被曝者86人全員の名が並ぶ。名前のわきにある2種類の記号が目に留まった。

「★印は死亡者、☆印は甲状腺の手術を受けた人なんだ」と彼が数え始めた。★印が26人、☆印が36人で、印がない人はわずか24人にすぎない。亡くなった人と、甲状腺に「死の灰」の傷跡を残す人が合わせて72パーセントにものぼる。島民はまるでモルモットのようである。

米調査団「心配ない」

★印の1人に「レコジ・アンジャイン」の名前があった。「わしの息子でね。1972年に白血病で死んだよ。19歳だった。パウダー(死の灰)を見てはしゃぎ回ったあの子が…」。アンジャインさんは、ここまで言って声を詰まらせた。

甲状腺の手術が遅れた中年女性の最期は悲惨だった。腫れたのどが破れ、血と青っぽいものを口から噴き出して苦しんだ。胸を締めつけられる思いで、彼は★印を1つ、また1つ書き加えてきた。

「甲状腺手術の経験者36人のうち、少なくとも5人は、キャンサー(がん)だ」とアンジャインさんは言う。手術を受けたからといって、「死の灰」から解放されるわけではないのだ。

実験から3年後、米国の発表した「安全宣言」を信じてロンゲラップへ帰島した。彼が記録をとり始めた1963年、つまり島民に異常が増え、不安が広がり始めたころも、米国の医学調査団は「心配ない」を繰り返していた。

「アメリカは何もかも知ってたんだ。モルモットだと気づかなかったオレたちがバカだった」。アンジャインさんは怒りを込めて言った。

核の鎖断ち切れず

アンジャインさんが住むイバイ島は、幅200メートル、長さ1.6キロの細長い小島で、そこに約9千人がひしめく超過密の島である。目と鼻の先にあるクェゼリン本島は米核戦略の拠点で、レーダードームやパラボラアンテナが立ち並ぶ。今も米本土から発射されたミサイルの迎撃実験が行われ、戦略防衛構想(SDI)とも密接に関わっている。

イバイは、毎年「借地料」として支払われる900万ドル(約12億6千万円)と基地雇用とで膨れ上がった「基地経済の島」なのだ。だれもが「ミサイルは悪い」と思っても、生活のことを考えると何も言えない。核実験の犠牲になった島々が、今なお核の鎖から逃れられない現実を、イバイの過密ぶりが如実に物語る。

アンジャインさんら被曝者代表は、ニューヨークの国連本部とワシントンの米国議会を訪れ、メジャト島への食糧援助などを要請する準備を進めている。実験国アメリカへ渡るのは17回目になる。

見せてもらった要請書の草稿に、怒り、憎しみ、憤りを示す文字は1つとしてなかった。「これまで通り、ひたすらお願いするほかないんだよ」。黄ばんだ被曝者ノートを手に、アンジャインさんは天を仰いだ。