1. 「死の灰」浴びながら操業

13年2月1日

第3章: 太平洋諸島・オセアニア

第2部: 第5福竜丸の被災者たち

第2部: 第5福竜丸の被災者たち

1954年3月1日、中部太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁で水爆がさく裂した。米国が実施した最大級の爆弾の威力は15メガ トン、広島型原爆の約千倍であった。巨大な火球とともに空高く舞い上がったサンゴ礁を含む「死の灰」は、広大な海域を汚染。危険区域外で操業中の日本のマグロ漁船「第5福竜丸」(140トン)の乗組員23人の上にも降り注いだ。「日本人漁船員、ビキニで被災」「放射能マグロ廃棄処分」。マスコミ報道は国内外に衝撃を与えた。原水爆禁止運動の発端ともなった第5福竜丸被災事件から36年。これまでに3分の1の乗組員が死亡し、健康障害を訴える人も多い。さらに一連のビキニ水爆実験で被災した他の日本人船員の健康障害も徐々に明らかになってきた。ビキニの悲劇は、マーシャル諸島の住民だけでなく、日本人にも重くのしかかる。

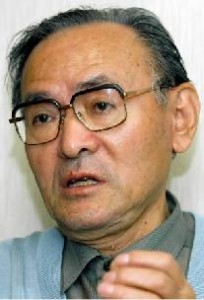

第5福竜丸の冷凍士だった大石又七さん(56)を東京都大田区の自宅に訪ねると、あの時の様子を昨日のことのように語ってくれた。

「天に向かって火柱が上がった瞬間、空も海も黄色く輝いた。それはもう恐ろしい光景だったよ。現地時間の午前6時45分ごろ、ビキニの東160キロの海域で、ちょうど航海最後の操業に入っていたんだ。爆発を目撃したのはその時だった。光をみてから7、8分後だったな、今度は海の底が抜けるような轟音(ごうおん)がとどろいて、船は大きく揺さぶられたよ。漁労長の見崎さんが『エンジンをかけて縄を揚げろ』と言うんで、はえ縄をがむしゃらに引き揚げた」

きのこ雲は東に延びた。海が荒れ始めてほぼ2時間後、白い灰が乗組員の頭上に降り注いだ。目は開けることができず、呼吸すると鼻や口から灰が入ってきた。縄を揚げ終えるまで6時間かかり、全員が大量の「死の灰」を浴びた。しばらくして吐き気に襲われ、やがて下痢が始まった。火傷(やけど)の症状や脱毛に不安を覚えながら、52日間の航海を終えて静岡県の焼津港に帰港したのは3月14日だった。

下船した乗組員の顔は、一様に黒ずんでいた。地元の医師にあの日のことを話すと、医師は全員が急性放射線症状にかかっていると診断した。外傷が特にひどい2人は15日、大石さんら他の21人は28日に東大付属病院と国立東京第一病院に入院した。

乗組員の白血球数は、日を追って低下した。大石さんも「7月ごろまで下痢と発熱が続いた」と言う。医師たちは連日、輸血、ビタミン注射、抗生物質の投与を続けた。その結果、白血球数は元に戻り始めた。ところが、今度は肝臓の機能低下による黄疸(だん)症状が現れ始めた。そして、9月23日、無線長の久保山愛吉さん(当時、40歳)が亡くなった。

「久保山さんが亡くなった時は悔しかったね。それからみんなが『次はオレじゃないか』と不安になってねぇ」と言う大石さんたちの心配も杞憂に終わり、翌年5月、全員が退院できた。

終戦の年に父親を亡くし、6人兄弟の長男として13歳から船に乗り始めた大石さんも、あの事件以来、体力に自信を失い、とうとう船には戻らなかった。1年くらい焼津市外の故郷で静養した後、弟が東京でクリーニングの見習いをしていた関係で、そこでやっかいになった。やがて独立し、今は妻ののぶ子さん(52)と2人で、クリーニング店を経営する。

「そりゃあ被曝したことで、精神的にも肉体的にも人並み以上の苦労はしましたよ。あの時のことは忘れよう忘れようとしたけど、忘れられるものじゃありません」。そう言う大石さんは、2人の子供が成長し、生活も安定して、時々、第5福竜丸が保存されている東京・江東区の夢の島の展示館に行ってみる。小中学生や母親らに頼まれれば、当時の体験を話すまでになった。そして、2年前から、夜なべ仕事に自らの半生を手記にまとめている。

「なかなか体がついて行かなくてね」と笑う大石さんだが、「人間の存在を否定する核兵器や核実験は、どんな理由があっても許せない」と語気を強めた。

「あんな体験をしているでしょう。だから健康管理には人一倍気をつけていますよ。考えたくはないけど、死の灰が体の奥へしみついて取れないような気がしてね」

彼がそんな思いにとらわれるのも、ここ数年、仲間の乗組員が、次々と亡くなっているからだ。それも、たいていが肝臓障害にやられている。「実はオレも長いこと慢性肝炎を患っていてねぇ。ほかにも同じ症状を抱えている仲間がいるんですよ」。大石さんはそう言って、一瞬不安そうな表情を見せた。

原水禁運動に翻弄されて

大石さんと別れて、焼津市へ向かった。JR焼津駅から車で10分、久保山愛吉さんの妻すずさん(68)の家は、細い路地の奥にあった。そこから歩いて10分、海辺にほど近い高台の弘徳院の境内に、36年前に亡くなった愛吉さんの墓がひっそりと建っている。

「ここへは1週間おきくらいにお参りに来ます」とすずさんは言って、墓前に花を供えた。額に刻まれた深いしわが、苦労を忍ばせる。

「夫が航海から帰った時、『なんで顔がそんなに黒くなったの』と聞いたんですよ。そしたら主人が『遠くでピカドンを見てね。灰をかぶったんだ』と言ってね」。その時、すずさんは、広島・長崎の被爆者のことを思い出したという。愛吉さんは「なあに、オレたちは遠くで火の玉を見ただけだから、大丈夫だよ」と笑った。むろん2人はその時、放射線被曝の怖さなど知らなかった。

それから半年後、すずさんの願いも届かず、愛吉さんは「原水爆の被害者は私を最後にしてほしい」という言葉を残して亡くなった。彼の死は、国内外に広まり始めていた原水爆禁止運動を燃え上がらせた。

米国政府は慰謝料500万円を、また、駐日米国大使は弔慰金として100万円をすずさんに贈った。当時としては大金だった。しかし、そのことですずさんを見る周囲の目が変わった。同情はねたみに変わり、原水爆禁止の集会に参加すると「ちやほやされて」という陰口をたたかれた。平凡な漁民の一主婦だったすずさんは、愛吉さんの死後、原水禁運動や周囲の目に翻弄(ほんろう)された。「全国の人から注目されるのが一番つらかったです」と振り返る。

すずさんはビキニ被災30周年を境に、3月1日の墓前祭にも参加していない。今は、1986年から始まった焼津市主催の市民平和集会(6月30日)への参加と、時々訪ねてくる修学旅行生らに、自分の思いを話すだけである。「3人の娘も結婚し、やっと安らぎを見いだせるようになりました」という言葉に実感がこもっていた。