- 原爆記録写真

- ヒロシマの記録 原爆写真の撮影者たち 惨状刻む「無言の証言」

ヒロシマの記録 原爆写真の撮影者たち 惨状刻む「無言の証言」

※2007年8月14日付

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">IT化 保存・公開進むdiv>

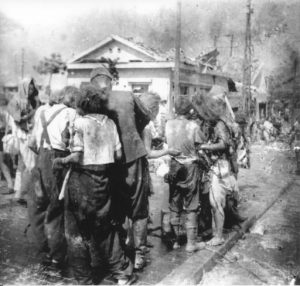

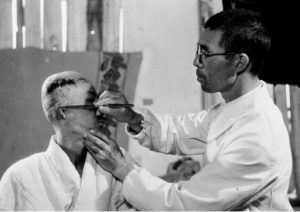

広島原爆の実態を1945年8月6日から年末までに記録した「原爆写真」について、撮影状況やその後の経緯を追い、検証した全容を紹介する。自らも被爆で傷つき、あるいは放射線障害の言葉すら知られていなかった時期に入った計57人が、少なくとも2571枚を収めていた。原爆を落とされた側から惨状を撮った写真は、核兵器がひとたび使われたらどうなるのかを鮮明に伝える。私たちの未来に警鐘を鳴らすヒロシマの記録である。(編集委員・西本雅実)

原爆写真は、撮影者や撮影日、写っている対象となると「空白」の部分が多い。公開は撮影当初から厳しく制限され、それが今も尾を引いているからだ。

■■

宇品町(南区)にあった陸軍船舶司令部写真班のネガは、川原四儀さんや尾糠政美さんが証言しているように敗戦直後に焼却を命じられた。「原爆の効果」を最高機密とする米軍が進駐し、9月19日にプレスコード(報道検閲)を発すると、新聞紙面で一時載っていた負傷者や廃虚の写真はたちまち消えた。

「原爆被害の初公開」と題し、「アサヒグラフ八月六日号」の特集が出たのは占領が終わった52年。増刷を含めて約70万部に達する反響を呼んだ。「廣島」(岩波書店)「原爆第1号」(朝日出版社)と写真集も出た。

この直後、米国を代表したグラフ誌「ライフ九月二十九日号」は、「原爆の恐ろしさを日本人は忘れかけられていた写真の公開で初めて知った」と、松重美人、宮武甫、菊池俊吉さん(後者2人の撮影クレジットはなし)らの写真を6ページにわたって紹介した。検閲の影響について「米軍の神経質な抑圧が続く間に多くのネガが損なわれ、失われた」と言及もしている。

■■

さらに73年の「返還被爆資料」が注目を集める。米軍に接収された一群の写真が政府へ28年ぶりに返還され、広島市の原爆資料館での展示は10日間で約8万人と記録的な入館者をみた。「撮影者不明」とあるのを知ったカメラマンたちが、撮影時の様子や個人でネガを守ってきた経緯を証言し始めた。

77年には、広島や東京在住の5人が「ネガの永久保存を」と公的な保存方法を要請した。歳月の積み重ねで化学変化によるネガの傷みが目立つようになっていた。

危機感に押され被爆地では、松重さんや岸田貢宜さんらが78年に「広島原爆被災撮影者の会」を結成。被爆翌年までに収めた20人・285枚からなる写真集「広島壊滅のとき」を81年に出版、複製プリントを資料館へ寄せた。東京では、林重男さんらが82年に「反核・写真運動」を呼び掛け、国内外での展示を展開していった。

ただ、個人の意思に支えられた活動は限りがあり、高齢化や死去に伴いネガやプリントの散逸が進んだ。公的な機関は、写真の版権の問題も絡み収集・保存には積極的でなかった。

■■

市の資料館に転機を促したのはIT(情報技術)の革新。収蔵資料に加え写真も電子保存化して整理、発信する「平和データベース」を99年にインターネットで公開。現在、撮影者・遺族から使用の許可を得て564枚(米軍撮影を合わせると755枚)を載せている。

2005年には、「被災撮影者の会」が残していたプリントや撮影台帳が中国新聞社の資料庫で見つかった。その年末には、45年に撮影された原爆記録映画の製作者相原秀次さんが集めた5000点を超す資料が資料館に寄贈され、全容に迫る弾みとなった。

資料館の資料調査研究会メンバーで広島の写真家井手三千男さんは、「相原資料」を整理して撮影者名などを記したメモを作成、昨年6月に65歳で急逝した。

原爆写真の「空白」を埋めた一覧表は、取材や託されたメモを踏まえ、資料館学芸担当の協力を得てまとめた。

「二度と撮れないし、撮ることがあってはならないのが原爆写真」。井手さんの口ぐせは、親交があった林さんら亡きカメラマンの思いでもあった。「無言の証言者」である原爆写真から読み取るべきことは多い。

(*)「広島原爆被災撮影者の会」が81年に資料館へ複製プリントを寄託、05年に中国新聞社資料庫で同会収集のプリントが見つかり、共同で撮影者・遺族から保存・使用の同意を得る。

(注1)73年の米軍病理学研究所からの返還資料を含む。

(注2)原爆記録映画の企画から編集に携わり、その後も個人として原爆写真の収集・調査を続けた相原秀次さんの資料。05年に資料館へ寄贈された。

dia.jp/blog/?gallery=2021-5" target="_blank">原爆写真 57人が2571枚 1945年8月6日-年末に撮影 資料館、1819枚保存

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">IT化 保存・公開進むdiv>

広島原爆の実態を1945年8月6日から年末までに記録した「原爆写真」について、撮影状況やその後の経緯を追い、検証した全容を紹介する。自らも被爆で傷つき、あるいは放射線障害の言葉すら知られていなかった時期に入った計57人が、少なくとも2571枚を収めていた。原爆を落とされた側から惨状を撮った写真は、核兵器がひとたび使われたらどうなるのかを鮮明に伝える。私たちの未来に警鐘を鳴らすヒロシマの記録である。(編集委員・西本雅実)

原爆写真は、撮影者や撮影日、写っている対象となると「空白」の部分が多い。公開は撮影当初から厳しく制限され、それが今も尾を引いているからだ。

■■

宇品町(南区)にあった陸軍船舶司令部写真班のネガは、川原四儀さんや尾糠政美さんが証言しているように敗戦直後に焼却を命じられた。「原爆の効果」を最高機密とする米軍が進駐し、9月19日にプレスコード(報道検閲)を発すると、新聞紙面で一時載っていた負傷者や廃虚の写真はたちまち消えた。

「原爆被害の初公開」と題し、「アサヒグラフ八月六日号」の特集が出たのは占領が終わった52年。増刷を含めて約70万部に達する反響を呼んだ。「廣島」(岩波書店)「原爆第1号」(朝日出版社)と写真集も出た。

この直後、米国を代表したグラフ誌「ライフ九月二十九日号」は、「原爆の恐ろしさを日本人は忘れかけられていた写真の公開で初めて知った」と、松重美人、宮武甫、菊池俊吉さん(後者2人の撮影クレジットはなし)らの写真を6ページにわたって紹介した。検閲の影響について「米軍の神経質な抑圧が続く間に多くのネガが損なわれ、失われた」と言及もしている。

■■

さらに73年の「返還被爆資料」が注目を集める。米軍に接収された一群の写真が政府へ28年ぶりに返還され、広島市の原爆資料館での展示は10日間で約8万人と記録的な入館者をみた。「撮影者不明」とあるのを知ったカメラマンたちが、撮影時の様子や個人でネガを守ってきた経緯を証言し始めた。

77年には、広島や東京在住の5人が「ネガの永久保存を」と公的な保存方法を要請した。歳月の積み重ねで化学変化によるネガの傷みが目立つようになっていた。

危機感に押され被爆地では、松重さんや岸田貢宜さんらが78年に「広島原爆被災撮影者の会」を結成。被爆翌年までに収めた20人・285枚からなる写真集「広島壊滅のとき」を81年に出版、複製プリントを資料館へ寄せた。東京では、林重男さんらが82年に「反核・写真運動」を呼び掛け、国内外での展示を展開していった。

ただ、個人の意思に支えられた活動は限りがあり、高齢化や死去に伴いネガやプリントの散逸が進んだ。公的な機関は、写真の版権の問題も絡み収集・保存には積極的でなかった。

■■

市の資料館に転機を促したのはIT(情報技術)の革新。収蔵資料に加え写真も電子保存化して整理、発信する「平和データベース」を99年にインターネットで公開。現在、撮影者・遺族から使用の許可を得て564枚(米軍撮影を合わせると755枚)を載せている。

2005年には、「被災撮影者の会」が残していたプリントや撮影台帳が中国新聞社の資料庫で見つかった。その年末には、45年に撮影された原爆記録映画の製作者相原秀次さんが集めた5000点を超す資料が資料館に寄贈され、全容に迫る弾みとなった。

資料館の資料調査研究会メンバーで広島の写真家井手三千男さんは、「相原資料」を整理して撮影者名などを記したメモを作成、昨年6月に65歳で急逝した。

原爆写真の「空白」を埋めた一覧表は、取材や託されたメモを踏まえ、資料館学芸担当の協力を得てまとめた。

「二度と撮れないし、撮ることがあってはならないのが原爆写真」。井手さんの口ぐせは、親交があった林さんら亡きカメラマンの思いでもあった。「無言の証言者」である原爆写真から読み取るべきことは多い。

(*)「広島原爆被災撮影者の会」が81年に資料館へ複製プリントを寄託、05年に中国新聞社資料庫で同会収集のプリントが見つかり、共同で撮影者・遺族から保存・使用の同意を得る。

(注1)73年の米軍病理学研究所からの返還資料を含む。

(注2)原爆記録映画の企画から編集に携わり、その後も個人として原爆写真の収集・調査を続けた相原秀次さんの資料。05年に資料館へ寄贈された。

dia.jp/blog/?gallery=2021-5" target="_blank">原爆写真 57人が2571枚 1945年8月6日-年末に撮影 資料館、1819枚保存