[ジュニアライターがゆく] 広島サミット参加のG7 全ての国 核兵器に依存

23年3月14日

5月に広島市で開かれる先進7カ国首脳会議(しゅのうかいぎ)(G7サミット)では、ロシアのウクライナ侵攻(しんこう)や、地球環境問題などさまざまな課題(かだい)が議論(ぎろん)されるとみられています。そこに核兵器の問題や核軍縮(かくぐんしゅく)も含(ふく)まれるかが注目されています。被爆地に集うG7の国々は、核兵器とどのような関わりを持つのでしょうか。ジュニアライターは現状を調(しら)べたり、専門家にインタビューしたりしました。

trong>原爆使った国 抑止力強化 「核なき世界」への道 遠いまま trong>

広島と長崎に原爆を使った1945年から核兵器を持ち続け、核実験も千回以上しています。バイデン大統領は「核兵器なき世界」を掲(かか)げたオバマ政権で副大統領を務(つと)め、その理想は共有しているようですが、昨年10月に発表した核戦略(かくせんりゃく)の方針「核体制の見直し(NPR)」では同盟国のためにも核抑止力(かくよくしりょく)を引き続き強めるとしています。

ロシアによる核使用への危機感や、中国が核兵器を増やしていることへの警戒(けいかい)感を強調していますが、核抑止力を持つ限り「核兵器なき世界」から遠いままです。バイデン大統領が広島を訪問(ほうもん)することについて、米国市民がどう反応するかも知りたいです。

trong>被爆国 でも政府は「核の傘必要」 trong>

米国の「核の傘」が国を守るために必要だとしています。岸田文雄首相は「核兵器のない世界」を目指すとも話していますが、日本政府は核兵器禁止条約に「核兵器保有国が参加していないこと」などを理由に加盟しないと言い続けています。条約の第1回締約国会議では、ドイツと違いオブザーバーとしての参加もしませんでした。

核兵器保有国と非保有国の橋渡し役になって核兵器廃絶を進めるとしています。広島と長崎の被爆者も関心を寄せる中、サミットの議長として平和へのメッセージをどう先導(せんどう)するのか、私たちがしっかりと見なければなりません。

trong>保有の上限数引き上げ trong>

潜水艦(せんすいかん)に載せて発射(はっしゃ)する核兵器を持っており、英国だけでなく欧米の軍事同盟である北大西洋条約機構(NATO)の安全保障のためだと位置付けています。

政府はおととし、保有核弾頭数(かくだんとうすう)の上限を260発に引き上げました。中国やロシアの脅威(きょうい)を理由にしているといいます。現在の225発から必ず増やすという意味ではないそうですが、核兵器を利用して国際社会での存在感を高めようとしているとも批判(ひはん)されています。核兵器の保有に反対する市民は多くいます。

trong>核禁条約に政府「反対」 trong>

潜水艦や戦闘機(せんとうき)に搭載(とうさい)する核兵器を持っています。

昨年12月、マクロン大統領はバイデン米大統領との共同声明で核兵器禁止条約に反対を表明しました。フランスの核戦力はヨーロッパ全体の安全保障に貢献(こうけん)するものだとしています。

政府が禁止条約に後ろ向きであることを伝える記事が目立ちます。これまでにフランスが実施(じっし)した核実験は、植民地にしていたアフリカのアルジェリアや南太平洋の仏領ポリネシアなどで210回。健康被害もあるそうです。

trong>持たないが国内に配備 trong>

核兵器を持つ同盟国から「核の傘(かさ)」で守ってもらう、という方針を持つ国の一つです。NATOの一員として米国の戦術核兵器(せんじゅつかくへいき)を軍事基地に受け入れています。

昨年6月には、核兵器禁止条約の第1回締約国(ていやくこく)会議にオブザーバーとして参加しました。しかし「核兵器が存在する限り、NATOは核同盟であり続ける」とも強調し、条約に加盟しない方針も表明しました。残念ですが、異(こと)なる意見に耳を傾(かたむ)けるドイツの姿勢(しせい)自体は大切です。

trong>戦術核撤去望む声多く trong>

NATOに加盟し、ドイツと同じく「核共有」として、米国の戦術核兵器がイタリア空軍基地に配備(はいび)されています。また、国内の米軍基地にも置かれています。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、2018年の世論調査で市民の65%が核兵器の撤去(てっきょ)を求めているとの結果が出ています。いったん配備すれば、取り除(のぞ)くのはなかなか難しいのかもしれませんが、市民と政府の意見は一緒ではないことが分かります。

trong>条約賛成の地方議会も trong>

NATOの一員で、安全保障政策は核兵器を保有する隣(となり)の米国と強く結びついています。

しかし、広島で被爆し、トロントに住むサーロー節子さんは政府に核兵器禁止条約への支持を強く訴えています。首都オタワやトロントなどの市議会も、政府に条約支持を求めています。政府と市民の考えは全く同じではないようです。国内の市町村からそのような動きが広がれば、核兵器廃絶に向けたプラスの変化が生まれるかもしれません。

trong>欧州連合(EU) trong>

サミットには7カ国に加えて、政治、経済などの面で協力を進める欧州27カ国の国家共同体「EU」のリーダーも出席する予定です。EUからの出席は、前身の欧州共同体(EC)だった1977年のロンドンサミットから続いています。

--------------------

trong>保有国、廃絶努力を一向に見せず trong>

trong>サミットを機に 自分ごとと捉えて trong>

長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA、長崎市)の中村桂子准教授は、世界の国々の核兵器を巡(めぐ)る動きを研究している専門家です。G7の国々の現状をオンラインで解説(かいせつ)してもらいました。

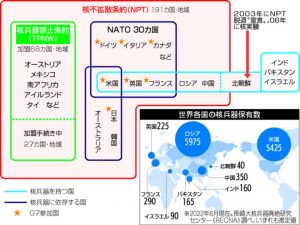

G7参加国は、大きく二つに分けることができます。「核兵器保有国」の米国、英国とフランス。それに対してドイツ、日本、イタリア、カナダは「非保有国」です。非保有国の4カ国は、核兵器こそ持っていませんが同盟国の核兵器に安全保障を依存(いぞん)するとしています。「核の傘」の下にある国です。

さらに、北大西洋条約機構(NATO)の加盟国であるイタリアとドイツには、「戦術核兵器」と呼(よ)ばれる米国の核爆弾が配備されています。これを「核共有(ニュークリア・シェアリング)」といいます。いざという時に、その国の空軍か、米軍が使うことになっています。

RECNAは毎年、世界の核弾頭の数を調べて発表しています。九つの核兵器保有国で推定で計1万2720発(2022年6月1日時点)。21年と比べると410発減りました。

これを単純(たんじゅん)に「良いこと」と受け止めてはいけません。米国とロシアは能力のより高い核兵器に替(か)えているのです。最先端(さいせんたん)の技術を使った兵器の開発、いわゆる「核兵器の近代化」を進めています。

核兵器を取り締(し)まる二つの国際法に注目しましょう。1970年に発効(はっこう)した核拡散防止条約(かくかくさんぼうしじょうやく)(NPT)には、G7の参加国を含め191カ国・地域が加盟しています。核不拡散▽核軍縮▽原子力の平和利用―が三本柱。中国とロシアを含めた五つの核兵器保有国はこの条約ができる前から核兵器を持っていますが、「完全な廃絶に向けて誠実(せいじつ)に努力する」ことなどを約束しています。しかし、条文の通りに廃絶に向かう動きは一向に見せていません。

そこで、非保有国や市民社会が中心となり、核兵器を全面的に禁(きん)じる国際条約として「核兵器禁止条約」を122カ国・地域の賛成(さんせい)でつくり、2021年1月に発効しました。「核兵器の非人道性(ひじんどうせい)」に焦点(しょうてん)を当て、「核兵器を持つことは恥(はじ)」「核兵器では人々の安全は守れない」といった考えを広めました。現在の加盟国・地域の数は68です。G7の参加国は、日本も含めて禁止条約に反対しています。

被爆地ヒロシマで開かれるサミットを幅広(はばひろ)い世代が核兵器について学び考えるきっかけにしてほしいです。核の問題を自分ごととして捉(とら)え、何が私たちの安全を守るのか、どのような未来を望(のぞ)んでいるのか考えてみてください。

trong>私たちが担当しました trong>

高3桂一葉、高1田口詩乃、中3谷村咲蕾(イラストも)、藤原花凛、中2川本芽花、戸田光海、山下裕子、山代夏葵、中1佐藤那帆、西谷真衣が担当しました。

取材を通して中国新聞ジュニアライターが感じたことをヒロシマ平和メディアセンターのウェブサイトで読むことができます。

(2023年3月14日朝刊掲載)

trong>~長崎大核兵器廃絶センターの中村桂子准教授への取材~ trong>

「今回のG7サミットで今後、世界が核兵器のない世界へ向かうか、持ち続ける世界へ向かうのかが決まる」という話を聞いて、とても驚きました。私は今まで、G7の各国は、核兵器保有国か核の傘にある国のため、なかなか核兵器廃絶まで遠いのかなと思っていました。しかし、広島でサミットが行われ、世界中の人々が広島に関心を持つことをきっかけに、私たちが声をあげていくことが大切だと感じました。

まずはこれまでジュニアライターの取材で学んできたことを生かし、身近な人に核兵器について考えてもらえることをしていきたいです。私のような中学生に大きなことは難しいと思いますが、できることから行動していき、核兵器のない世界をつくる一歩を踏み出していきたいです。(中2山下裕子)

G7サミットの参加国の共通点。それは核兵器に頼っている国であるという点だ。世界のリーダーとしてこれからの世界を話し合っていく国々は、核の保有国かそうでなくても核の傘の下の国なのである。そんな国の代表が集まり、考える今後の未来図はどんなものになるのだろうか。「ここでの決定が、これからの世界を大きく動かしていくだろう」と中村先生は言う。ウクライナ侵攻が続く中、広島G7サミットは私たちに大きなチャンスを与えてくれているように思う。

それは、普段は考えないこの世界の行く末のことだ。私たち、そして私たちの子孫がこれから生きていく世界をどんなものにしたいか。どう生きていきたいか。そうした大きな問いに向き合う機会が、私たちにとってのサミットなのではないだろうか。サミットで話し合われることは、今私たちが抱えているさまざまな課題だ。答えのない問いに向かうようなものばかりだが、それらを他人に任せていていいのだろうか。むしろ、みんなで協力し知恵を絞っていかなくてはいけない。

日々これを考え続けるのは難しいが、これをひとつの機会として、家族や友達、周りの人と自分たちの未来図を描いてみたいと思う。(高1田口詩乃)

中村先生の「G7サミットをきっかけに、核問題について考える人が一人でも増えることが大事」という言葉が印象に残りました。サミットは多くの人に広島を知ってもらうチャンスであり、市や県が盛り上がっています。しかし、それをただのイベントとして終わらせたり、市民・県民が「自分たちには関係ない」と興味を持たなかったりしていては、あまり意味がありません。このG7サミットは、これからどのような世界にしていきたいかを真剣に考えるための、ひとつのスタート地点なのだと思いました。

また、先生のお話から、違う立場の人同士で議論することの大切さを学びました。私たちは被爆者の方のお話を聞いたり、核なき世界を実現するために行動されているたくさんの方を取材したりします。これらはもちろん重要なことですが、加えて「核兵器があるから平和を守れる」「核廃絶なんて本当にできるのだろうか」などと考えている自分と違う立場の人と話すことも大事だと気付きました。

「核なき世界」に近づくために、いろいろな立場の人と思いや考えをぶつけ合っていくことが必要だと感じました。(中3藤原花凛)

私は中村先生にお話していだだいた中で今、私たちは核兵器のない世界になるか、核兵器のある世界を永遠に続けるかの分かれ道にいると言う言葉が一番印象に残っています。

現在、ロシアとウクライナの戦争により、人々は自分の国を守るためには、核兵器が必要だと考えている人が増えているそうです。

しかし、国同士核兵器によって守られていることで戦争が今起こっていないことが本当に私たちを守っているのか、どんな未来を望んでいるのかを考えると核兵器のない世界と核兵器のある世界ではない方がいいと思います。

中村先生はロシアとウクライナの戦争により人々の不安が高まっている中、広島で行われるG7は注目されている。G7の話し合いの内容は未来に影響してくる。とおっしゃっていました。

今回の取材でG7が開催されるまでに、現状や背景を理解し、考えていくことが大切だと思いました。(中1佐藤那帆)

中村先生の「自分の意見を主張するだけでなく、自分とは反対の立場の人の意見を聞く姿勢が大事」いう言葉が印象に残りました。確かに、反対の意見を聞くことで、両方が納得するような解決策が導き出せられるかもしれないし、そうでなくとも相手が何を求めているのかを知ることができるな、と思いました。これからは核共有や核抑止を推進する方々にも取材して、どうしてそう考えたのか、別の道は本当にないのかということを一緒に思案していきたいです。(中3谷村咲蕾)

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">米国

広島と長崎に原爆を使った1945年から核兵器を持ち続け、核実験も千回以上しています。バイデン大統領は「核兵器なき世界」を掲(かか)げたオバマ政権で副大統領を務(つと)め、その理想は共有しているようですが、昨年10月に発表した核戦略(かくせんりゃく)の方針「核体制の見直し(NPR)」では同盟国のためにも核抑止力(かくよくしりょく)を引き続き強めるとしています。

ロシアによる核使用への危機感や、中国が核兵器を増やしていることへの警戒(けいかい)感を強調していますが、核抑止力を持つ限り「核兵器なき世界」から遠いままです。バイデン大統領が広島を訪問(ほうもん)することについて、米国市民がどう反応するかも知りたいです。

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">日本

米国の「核の傘」が国を守るために必要だとしています。岸田文雄首相は「核兵器のない世界」を目指すとも話していますが、日本政府は核兵器禁止条約に「核兵器保有国が参加していないこと」などを理由に加盟しないと言い続けています。条約の第1回締約国会議では、ドイツと違いオブザーバーとしての参加もしませんでした。

核兵器保有国と非保有国の橋渡し役になって核兵器廃絶を進めるとしています。広島と長崎の被爆者も関心を寄せる中、サミットの議長として平和へのメッセージをどう先導(せんどう)するのか、私たちがしっかりと見なければなりません。

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">英国

潜水艦(せんすいかん)に載せて発射(はっしゃ)する核兵器を持っており、英国だけでなく欧米の軍事同盟である北大西洋条約機構(NATO)の安全保障のためだと位置付けています。

政府はおととし、保有核弾頭数(かくだんとうすう)の上限を260発に引き上げました。中国やロシアの脅威(きょうい)を理由にしているといいます。現在の225発から必ず増やすという意味ではないそうですが、核兵器を利用して国際社会での存在感を高めようとしているとも批判(ひはん)されています。核兵器の保有に反対する市民は多くいます。

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">フランス

潜水艦や戦闘機(せんとうき)に搭載(とうさい)する核兵器を持っています。

昨年12月、マクロン大統領はバイデン米大統領との共同声明で核兵器禁止条約に反対を表明しました。フランスの核戦力はヨーロッパ全体の安全保障に貢献(こうけん)するものだとしています。

政府が禁止条約に後ろ向きであることを伝える記事が目立ちます。これまでにフランスが実施(じっし)した核実験は、植民地にしていたアフリカのアルジェリアや南太平洋の仏領ポリネシアなどで210回。健康被害もあるそうです。

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">ドイツ

核兵器を持つ同盟国から「核の傘(かさ)」で守ってもらう、という方針を持つ国の一つです。NATOの一員として米国の戦術核兵器(せんじゅつかくへいき)を軍事基地に受け入れています。

昨年6月には、核兵器禁止条約の第1回締約国(ていやくこく)会議にオブザーバーとして参加しました。しかし「核兵器が存在する限り、NATOは核同盟であり続ける」とも強調し、条約に加盟しない方針も表明しました。残念ですが、異(こと)なる意見に耳を傾(かたむ)けるドイツの姿勢(しせい)自体は大切です。

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">イタリア

NATOに加盟し、ドイツと同じく「核共有」として、米国の戦術核兵器がイタリア空軍基地に配備(はいび)されています。また、国内の米軍基地にも置かれています。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、2018年の世論調査で市民の65%が核兵器の撤去(てっきょ)を求めているとの結果が出ています。いったん配備すれば、取り除(のぞ)くのはなかなか難しいのかもしれませんが、市民と政府の意見は一緒ではないことが分かります。

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">カナダ

NATOの一員で、安全保障政策は核兵器を保有する隣(となり)の米国と強く結びついています。

しかし、広島で被爆し、トロントに住むサーロー節子さんは政府に核兵器禁止条約への支持を強く訴えています。首都オタワやトロントなどの市議会も、政府に条約支持を求めています。政府と市民の考えは全く同じではないようです。国内の市町村からそのような動きが広がれば、核兵器廃絶に向けたプラスの変化が生まれるかもしれません。

サミットには7カ国に加えて、政治、経済などの面で協力を進める欧州27カ国の国家共同体「EU」のリーダーも出席する予定です。EUからの出席は、前身の欧州共同体(EC)だった1977年のロンドンサミットから続いています。

--------------------

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">長崎大の中村桂子准教授に聞いた

長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA、長崎市)の中村桂子准教授は、世界の国々の核兵器を巡(めぐ)る動きを研究している専門家です。G7の国々の現状をオンラインで解説(かいせつ)してもらいました。

G7参加国は、大きく二つに分けることができます。「核兵器保有国」の米国、英国とフランス。それに対してドイツ、日本、イタリア、カナダは「非保有国」です。非保有国の4カ国は、核兵器こそ持っていませんが同盟国の核兵器に安全保障を依存(いぞん)するとしています。「核の傘」の下にある国です。

さらに、北大西洋条約機構(NATO)の加盟国であるイタリアとドイツには、「戦術核兵器」と呼(よ)ばれる米国の核爆弾が配備されています。これを「核共有(ニュークリア・シェアリング)」といいます。いざという時に、その国の空軍か、米軍が使うことになっています。

RECNAは毎年、世界の核弾頭の数を調べて発表しています。九つの核兵器保有国で推定で計1万2720発(2022年6月1日時点)。21年と比べると410発減りました。

これを単純(たんじゅん)に「良いこと」と受け止めてはいけません。米国とロシアは能力のより高い核兵器に替(か)えているのです。最先端(さいせんたん)の技術を使った兵器の開発、いわゆる「核兵器の近代化」を進めています。

核兵器を取り締(し)まる二つの国際法に注目しましょう。1970年に発効(はっこう)した核拡散防止条約(かくかくさんぼうしじょうやく)(NPT)には、G7の参加国を含め191カ国・地域が加盟しています。核不拡散▽核軍縮▽原子力の平和利用―が三本柱。中国とロシアを含めた五つの核兵器保有国はこの条約ができる前から核兵器を持っていますが、「完全な廃絶に向けて誠実(せいじつ)に努力する」ことなどを約束しています。しかし、条文の通りに廃絶に向かう動きは一向に見せていません。

そこで、非保有国や市民社会が中心となり、核兵器を全面的に禁(きん)じる国際条約として「核兵器禁止条約」を122カ国・地域の賛成(さんせい)でつくり、2021年1月に発効しました。「核兵器の非人道性(ひじんどうせい)」に焦点(しょうてん)を当て、「核兵器を持つことは恥(はじ)」「核兵器では人々の安全は守れない」といった考えを広めました。現在の加盟国・地域の数は68です。G7の参加国は、日本も含めて禁止条約に反対しています。

被爆地ヒロシマで開かれるサミットを幅広(はばひろ)い世代が核兵器について学び考えるきっかけにしてほしいです。核の問題を自分ごととして捉(とら)え、何が私たちの安全を守るのか、どのような未来を望(のぞ)んでいるのか考えてみてください。

高3桂一葉、高1田口詩乃、中3谷村咲蕾(イラストも)、藤原花凛、中2川本芽花、戸田光海、山下裕子、山代夏葵、中1佐藤那帆、西谷真衣が担当しました。

取材を通して中国新聞ジュニアライターが感じたことをヒロシマ平和メディアセンターのウェブサイトで読むことができます。

(2023年3月14日朝刊掲載)

tyle="font-size:106%;font-weight:bold;">【取材を終えて】

「今回のG7サミットで今後、世界が核兵器のない世界へ向かうか、持ち続ける世界へ向かうのかが決まる」という話を聞いて、とても驚きました。私は今まで、G7の各国は、核兵器保有国か核の傘にある国のため、なかなか核兵器廃絶まで遠いのかなと思っていました。しかし、広島でサミットが行われ、世界中の人々が広島に関心を持つことをきっかけに、私たちが声をあげていくことが大切だと感じました。

まずはこれまでジュニアライターの取材で学んできたことを生かし、身近な人に核兵器について考えてもらえることをしていきたいです。私のような中学生に大きなことは難しいと思いますが、できることから行動していき、核兵器のない世界をつくる一歩を踏み出していきたいです。(中2山下裕子)

G7サミットの参加国の共通点。それは核兵器に頼っている国であるという点だ。世界のリーダーとしてこれからの世界を話し合っていく国々は、核の保有国かそうでなくても核の傘の下の国なのである。そんな国の代表が集まり、考える今後の未来図はどんなものになるのだろうか。「ここでの決定が、これからの世界を大きく動かしていくだろう」と中村先生は言う。ウクライナ侵攻が続く中、広島G7サミットは私たちに大きなチャンスを与えてくれているように思う。

それは、普段は考えないこの世界の行く末のことだ。私たち、そして私たちの子孫がこれから生きていく世界をどんなものにしたいか。どう生きていきたいか。そうした大きな問いに向き合う機会が、私たちにとってのサミットなのではないだろうか。サミットで話し合われることは、今私たちが抱えているさまざまな課題だ。答えのない問いに向かうようなものばかりだが、それらを他人に任せていていいのだろうか。むしろ、みんなで協力し知恵を絞っていかなくてはいけない。

日々これを考え続けるのは難しいが、これをひとつの機会として、家族や友達、周りの人と自分たちの未来図を描いてみたいと思う。(高1田口詩乃)

中村先生の「G7サミットをきっかけに、核問題について考える人が一人でも増えることが大事」という言葉が印象に残りました。サミットは多くの人に広島を知ってもらうチャンスであり、市や県が盛り上がっています。しかし、それをただのイベントとして終わらせたり、市民・県民が「自分たちには関係ない」と興味を持たなかったりしていては、あまり意味がありません。このG7サミットは、これからどのような世界にしていきたいかを真剣に考えるための、ひとつのスタート地点なのだと思いました。

また、先生のお話から、違う立場の人同士で議論することの大切さを学びました。私たちは被爆者の方のお話を聞いたり、核なき世界を実現するために行動されているたくさんの方を取材したりします。これらはもちろん重要なことですが、加えて「核兵器があるから平和を守れる」「核廃絶なんて本当にできるのだろうか」などと考えている自分と違う立場の人と話すことも大事だと気付きました。

「核なき世界」に近づくために、いろいろな立場の人と思いや考えをぶつけ合っていくことが必要だと感じました。(中3藤原花凛)

私は中村先生にお話していだだいた中で今、私たちは核兵器のない世界になるか、核兵器のある世界を永遠に続けるかの分かれ道にいると言う言葉が一番印象に残っています。

現在、ロシアとウクライナの戦争により、人々は自分の国を守るためには、核兵器が必要だと考えている人が増えているそうです。

しかし、国同士核兵器によって守られていることで戦争が今起こっていないことが本当に私たちを守っているのか、どんな未来を望んでいるのかを考えると核兵器のない世界と核兵器のある世界ではない方がいいと思います。

中村先生はロシアとウクライナの戦争により人々の不安が高まっている中、広島で行われるG7は注目されている。G7の話し合いの内容は未来に影響してくる。とおっしゃっていました。

今回の取材でG7が開催されるまでに、現状や背景を理解し、考えていくことが大切だと思いました。(中1佐藤那帆)

中村先生の「自分の意見を主張するだけでなく、自分とは反対の立場の人の意見を聞く姿勢が大事」いう言葉が印象に残りました。確かに、反対の意見を聞くことで、両方が納得するような解決策が導き出せられるかもしれないし、そうでなくとも相手が何を求めているのかを知ることができるな、と思いました。これからは核共有や核抑止を推進する方々にも取材して、どうしてそう考えたのか、別の道は本当にないのかということを一緒に思案していきたいです。(中3谷村咲蕾)