[ジュニアライターがゆく] 歌い継がれる 平和の歌

24年6月24日

被爆地広島には原爆や平和をテーマにした歌がたくさんあります。5月に広島市中区であったひろしまフラワーフェスティバルのステージで、中国新聞ジュニアライターが合唱した「アオギリのうた」もその一つです。どんな歌が、いつ誕生(たんじょう)し、どのように受け継(つ)がれているのでしょうか。長年、平和への願いを込め歌声を響(ひび)かせてきた広島合唱団(広島市中区)などに取材しました。

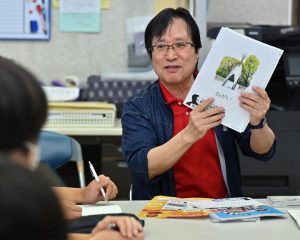

今年、創立(そうりつ)70周年を迎えた広島合唱団の指揮者(しきしゃ)高田龍治(たかだりゅうじ)さん(72)に平和をテーマに歌い継ぐ取り組みについて話を聞きました。

合唱で連帯感を育む社会運動「うたごえ運動」さなかの1954年、労働組合の若者たちが中心となり結成しました。現在は30~80代の約30人が参加しています。合言葉は「うたごえは平和の力・生きる力」。55年の第1回原水爆禁止世界大会をはじめ毎年の大会関連行事で歌ったり、核兵器禁止条約が発効(はっこう)した2021年1月にも原爆ドーム前で被爆者たちと合唱したりしました。

レパートリーは数百曲あり、被爆70年の2015年には、14曲を選んでCD「平和を歌いつぐ」を制作しました。病気やけが、貧困に苦しむ被爆者を国が助ける制度がなかった56年、被爆者の阿部静子(あべしずこ)さん(97)が国会請願(せいがん)のため上京した帰りに汽車の中で書いた詩「悲しみに苦しみに」や原爆詩人峠三吉(とうげさんきち)の詩「墓標(ぼひょう)」に曲を付けた歌も収められています。

旧国鉄職員だった高田さんは72年に入団しました。被爆2世でもある高田さんはこれまで200以上の平和の歌を作ったそうです。その熱意を支えるのは「ヒロシマを伝える使命感」だと話していました。

私たちは学校の授業や行事で平和の歌を合唱する機会が多くあります。歌が生まれた背景(はいけい)や込(こ)められた思いを知り、しっかり歌い継(つ)いでいこうと思いました。

ひろしま平和の歌(重園贇雄(よしお)作詞、山本秀作曲)

この歌を知らない人は少ないでしょう。8月6日の平和記念式典でも歌い継(つ)がれています。

今の式典につながる第1回平和祭(1947年)を前に、歌詞は一般公募(いっぱんこうぼ)で選ばれました。「鐘は鳴る 平和の鐘に」と歌います。しかし、日本が敗戦後の占領下(せんりょうか)にあった影響(えいきょう)でしょうか。原爆被害(ひがい)や反戦を直接訴(うった)える表現は見えません。間接的な言葉で平和を求める市民の切なる願いを伝えています。

ヒロシマの有る国で(山本さとし作詞・作曲)

40年ほど前に作られ、広島を訪(おとず)れる修学旅行生たちがよく原爆の子の像の前で合唱しています。被爆者の苦しみだけでなく、戦禍(せんか)が続く世界の現状もうたうこの歌は、ヒロシマが過去のものではないと訴えています。

「ともる戦(いくさ)の火種を 消すこと」。私たちがしなくてはいけない行動です。

ねがい(大州中3年生有志作詞、たかだりゅうじ作曲)

〽もしもこの頭上に 落とされたものがミサイルではなく 本やノートであったなら―。

2002年、大州中(広島市南区)の3年生が広島合唱団と交流したのをきっかけに生まれました。生徒たちの感想文を基に4番までの歌詞(かし)が作られ、高田さんが作曲を担(にな)いました。インターネットなどを通じて広まり、31カ国・地域、37言語で歌われています。

「5番目の歌詞を作ろう」という取り組みが広がり、国内外の人たちが作った歌詞は2188番に上るそうです。

原爆を許すまじ(浅田石二作詞、木下航二作曲)

「ひろしま平和の歌」とは対照的に、原爆被害を告発し反核(はんかく)運動の代表歌ともいわれています。マーシャル諸島(しょとう)ビキニ環礁(かんしょう)での米国の水爆(すいばく)実験で、日本の第五福竜丸の乗組員が被曝(ひばく)した1954年に作られました。広島、長崎に次ぐ核被害は日本中を恐怖(きょうふ)に陥(おとしい)れ、原水爆禁止運動を生みだしました。翌年(よくねん)に始まった原水禁世界大会で参加者が大合唱したそうです。

〽三度許すまじ原爆を―。歌詞が繰(く)り返(かえ)す訴えを、私たちも忘(わす)れずにいたいです。

青い空は(小森香子作詞、大西進作曲)

〽青い空は 青いままで 子どもらに 伝えたい―。

「原爆を許すまじ」に次いで原水禁運動の新しい歌をと、平和団体などの呼(よ)びかけで71年に生まれました。広島をはじめ全国で歌われています。

「青い空」には「きのこ雲が二度と現れない平和な社会をつくろう」という決意が込(こ)められていると感じました。

私たちが担当しました

高3小林芽衣、高2殿重万桜、中野愛実、藤原花凛、森美涼、山口莉緒、吉田真結、高1川本芽花、新長志乃、竹岡伊代莉、山代夏葵、中3亀居翔成、川鍋岳、西谷真衣、新田晄、行友悠葵、中2石井瑛美、小林真衣、中1岡本龍之介が担当しました。

(2024年6月24日朝刊掲載)

【取材を終えて】

~広島合唱団の高田龍治さんのお話を聞いて~

高田さんが指導する「合唱団たんぽぽ」に91歳までに所属し、元気に歌っていた被爆者女性のエピソードが印象的でした。被爆でつらく凄惨な体験をして、80歳まで周囲に原爆のことを一切話さなかったそうです。平和を歌う合唱曲「折り鶴」を練習した時も、進んで歌おうとしませんでした。それでも合唱団での活動が少しずつ彼女の心を動かし、次第に自身の体験を明かすようになったそうです。最終的には証言者として、地元の小学校などでも被爆体験を話しました。音楽が一人の人生さえも変えてしまうことに驚きを感じるとともに、これからも平和を願う歌が多くの人々の心に届くと良いなと思いました。今回の広島合唱団を取材した後に、学校の合唱祭で平和の鐘という楽曲を歌ったので、より歌詞の意味を深く考え、平和な世界への思いを胸に心を込めて歌うことができました。(高3小林芽衣)

私は音楽が人に与える影響がいかに大きいのか、知ることができました。音楽は、曲調の違いで、明るい、暗いなどのイメージを与えます。多くの国で「ねがい」を歌ってもらっていると聞いて、音楽のイメージは言語の壁を越えて伝わり、だからこそ人々をつなげる力があるのだと思いました。また、大州中に届けた歌を生徒が2日で覚えていたという話で、音楽は人を夢中にさせることができるのだと思いました。音楽が広がっていき、歌詞やイメージを多くの人に知ってもらうことができるのは大きな特長だと思いました。世界中の人々の意識の中から平和の心をつくっていくという、身近で口ずさみやすい音楽がしていることは、被爆証言だけでは難しいことだと思います。音楽は被爆証言とは違う角度で影響を与えられるのではないかと思いました。(中3川鍋岳)

今回の取材で印象的だったのは、高田さんは本当に多くの曲を作っているということです。今までに作曲した曲は600曲以上にも及び、平和に関することや、仕事関わることなどテーマはさまざまですが、どれも多くの人に歌い継がれ、愛され続けているものだと思いました。また、高田さんが作られた曲は、国籍や世代を問わない沢山の人との交流で生まれたものだとも感じました。特に、大州中の生徒たちの思いをつづり、そしてのちに世界中の人々の平和への願いが歌われた「ねがい」という曲を聴かせていただいた時には、そこに重ねられた多くの人の思いに胸が熱くなりました。平和の思いを発信していく大切さを改めて知ることが出来ました。これからもジュニアライターとして平和の尊さを多くの人に伝えていきたいです。(中3西谷真衣)

今回の取材で特に印象に残ったことは、高田さんの両親が高田さんが被爆2世ということを37歳になるまで秘密にしていたことです。そのころ被爆者は結婚や就職などにおける社会的差別に苦しんでいて、例えば広島で被爆2世と告白すると、『原爆の子どもじゃろうが』と言われるため、周りの人たちは原爆のことを語らなかったそうです。私はそれを聞いて原爆は命を奪うだけでなく人権も奪うのかととても恐ろしくなりました。高田さんは音楽を通して原爆や平和への思いを伝えています。私も被爆者の体験談などをしっかり聞いて、学んで後世に原爆の恐ろしさ、悲惨さを伝えていきたいと思います。(中3亀居翔成)

今回、広島合唱団の高田さんの話を聞いて2つのことを思いました。まず、平和発信の方法はたくさんあるということを実感しました。作曲を通して平和を発信する高田さんの話を聞いて曲、メロディだからこそ表現できることがあると思いました。また、発信する手段によって表現できる幅が異なるので多くの手段を使い発信することが大切だと思いました。2つ目は、高田さんが作曲した「ねがい」はとても素敵な曲だと思いました。1から4番までには大州中の生徒たちの平和への思い、5番以降は世界中の人たちの平和の思いが詰まっていて、多くの人の平和への思いが詰まった唯一無二の曲だと思いました。(中3行友悠葵)

高田さんからの話で一番驚いたのは、平和の歌「ねがい」の歌詞は2000番以上あるということです。世界各国からオリジナルの歌詞が寄せられ、その数になったそうですが、私はどんな国の人がどの言語を使って歌詞を書いたのか気になりました。歌詞にはきっと、それぞれの人の思いが込められているのだと思います。また、フラワーフェスティバルのマーガレット広場の曲は、高田さんが作曲したそうです。私は、音楽には不思議な力があると思っています。みんなが歌を歌えば、世界は本当に平和になると信じています。塾があり、最後まで話を聞けず残念だったのですが、また音楽関係の取材があると嬉しいです。(中1岡本龍之介)

「戦争はあってはならない、起こしてはならない、これが世界の使命だ」。広島合唱団の高田さんのお話を聞いて、最も印象に残ったフレーズです。私は今まで「音楽と平和に関連性はあるのか」と疑問を抱いていましたが、この2つは強い絆で結ばれていると痛感しました。例えば、高田さんは、障害者の方が働く作業所で仲間が書いた詩を作曲した当時、障害者に対する支援がまだまだ足りていなかったそうです。しかし、作曲し披露することで支援の輪が広がり、作業所で働く人は200人を超え、広島でトップの作業者数を誇ったそうです。また、「平和の歌を作ろう」と2002年に大州中の生徒たちと平和公園に行き、平和の願いやそこで感じたことをまとめて作曲したそうです。この歌をインターネットを使って世界の人々に向けて発信すると、感銘を受けた人らが歌詞を増やし、2188番まで作られたそうです。これら2つに共通することは「平和」をテーマにした歌が多くの人の心をつかむこと、歌は誰にでも親しみやすく、人々にその目的や思いをストレートに伝えられることだと考えます。被爆地広島だけでなく、未だ戦争をしている国や地域、老若男女誰にでもその歌の魅力や思いを感じ取ることはできるし、そこから平和がいかに大切で守らなければならないものであるかを理解できると思います。私は平和に向けた行動が被爆者のお話を聞いたり、ポスターを作成するだけではないと分かりました。今後、自分がどのような形で平和に貢献できるか、日々模索しようと心に誓いました。(高1新長志乃)

高田さんのお話を聞いて、平和の大切さや戦争はいけないということを音楽でも伝えることができると分かりました。言語が異なる国でも、広島合唱団の人たちの平和を願う気持ちは伝わっていると思います。音楽だからこそ伝えることができる思いもあると感じました。また、「ねがい」という高田さんが作曲した歌を友人や平和活動で出会う留学生たちに伝えたいと思いました。世界中から歌詞が送られ、今では2千以上の歌詞があると聞き、平和を願う人々の思いをつなげるすばらしい歌だと感動しました。私も学校などで平和活動に取り組んでいるので、高田さんの平和への思いや活動を参考にして、自分なりの伝え方を考えて実践していこうと思いました。(高1竹岡伊代莉)

届けヒロシマの願い/伝える使命感こもる

今年、創立(そうりつ)70周年を迎えた広島合唱団の指揮者(しきしゃ)高田龍治(たかだりゅうじ)さん(72)に平和をテーマに歌い継ぐ取り組みについて話を聞きました。

合唱で連帯感を育む社会運動「うたごえ運動」さなかの1954年、労働組合の若者たちが中心となり結成しました。現在は30~80代の約30人が参加しています。合言葉は「うたごえは平和の力・生きる力」。55年の第1回原水爆禁止世界大会をはじめ毎年の大会関連行事で歌ったり、核兵器禁止条約が発効(はっこう)した2021年1月にも原爆ドーム前で被爆者たちと合唱したりしました。

レパートリーは数百曲あり、被爆70年の2015年には、14曲を選んでCD「平和を歌いつぐ」を制作しました。病気やけが、貧困に苦しむ被爆者を国が助ける制度がなかった56年、被爆者の阿部静子(あべしずこ)さん(97)が国会請願(せいがん)のため上京した帰りに汽車の中で書いた詩「悲しみに苦しみに」や原爆詩人峠三吉(とうげさんきち)の詩「墓標(ぼひょう)」に曲を付けた歌も収められています。

旧国鉄職員だった高田さんは72年に入団しました。被爆2世でもある高田さんはこれまで200以上の平和の歌を作ったそうです。その熱意を支えるのは「ヒロシマを伝える使命感」だと話していました。

私たちは学校の授業や行事で平和の歌を合唱する機会が多くあります。歌が生まれた背景(はいけい)や込(こ)められた思いを知り、しっかり歌い継(つ)いでいこうと思いました。

ひろしま平和の歌(重園贇雄(よしお)作詞、山本秀作曲)

この歌を知らない人は少ないでしょう。8月6日の平和記念式典でも歌い継(つ)がれています。

今の式典につながる第1回平和祭(1947年)を前に、歌詞は一般公募(いっぱんこうぼ)で選ばれました。「鐘は鳴る 平和の鐘に」と歌います。しかし、日本が敗戦後の占領下(せんりょうか)にあった影響(えいきょう)でしょうか。原爆被害(ひがい)や反戦を直接訴(うった)える表現は見えません。間接的な言葉で平和を求める市民の切なる願いを伝えています。

ヒロシマの有る国で(山本さとし作詞・作曲)

40年ほど前に作られ、広島を訪(おとず)れる修学旅行生たちがよく原爆の子の像の前で合唱しています。被爆者の苦しみだけでなく、戦禍(せんか)が続く世界の現状もうたうこの歌は、ヒロシマが過去のものではないと訴えています。

「ともる戦(いくさ)の火種を 消すこと」。私たちがしなくてはいけない行動です。

ねがい(大州中3年生有志作詞、たかだりゅうじ作曲)

〽もしもこの頭上に 落とされたものがミサイルではなく 本やノートであったなら―。

2002年、大州中(広島市南区)の3年生が広島合唱団と交流したのをきっかけに生まれました。生徒たちの感想文を基に4番までの歌詞(かし)が作られ、高田さんが作曲を担(にな)いました。インターネットなどを通じて広まり、31カ国・地域、37言語で歌われています。

「5番目の歌詞を作ろう」という取り組みが広がり、国内外の人たちが作った歌詞は2188番に上るそうです。

原爆を許すまじ(浅田石二作詞、木下航二作曲)

「ひろしま平和の歌」とは対照的に、原爆被害を告発し反核(はんかく)運動の代表歌ともいわれています。マーシャル諸島(しょとう)ビキニ環礁(かんしょう)での米国の水爆(すいばく)実験で、日本の第五福竜丸の乗組員が被曝(ひばく)した1954年に作られました。広島、長崎に次ぐ核被害は日本中を恐怖(きょうふ)に陥(おとしい)れ、原水爆禁止運動を生みだしました。翌年(よくねん)に始まった原水禁世界大会で参加者が大合唱したそうです。

〽三度許すまじ原爆を―。歌詞が繰(く)り返(かえ)す訴えを、私たちも忘(わす)れずにいたいです。

青い空は(小森香子作詞、大西進作曲)

〽青い空は 青いままで 子どもらに 伝えたい―。

「原爆を許すまじ」に次いで原水禁運動の新しい歌をと、平和団体などの呼(よ)びかけで71年に生まれました。広島をはじめ全国で歌われています。

「青い空」には「きのこ雲が二度と現れない平和な社会をつくろう」という決意が込(こ)められていると感じました。

私たちが担当しました

高3小林芽衣、高2殿重万桜、中野愛実、藤原花凛、森美涼、山口莉緒、吉田真結、高1川本芽花、新長志乃、竹岡伊代莉、山代夏葵、中3亀居翔成、川鍋岳、西谷真衣、新田晄、行友悠葵、中2石井瑛美、小林真衣、中1岡本龍之介が担当しました。

(2024年6月24日朝刊掲載)

【取材を終えて】

~広島合唱団の高田龍治さんのお話を聞いて~

高田さんが指導する「合唱団たんぽぽ」に91歳までに所属し、元気に歌っていた被爆者女性のエピソードが印象的でした。被爆でつらく凄惨な体験をして、80歳まで周囲に原爆のことを一切話さなかったそうです。平和を歌う合唱曲「折り鶴」を練習した時も、進んで歌おうとしませんでした。それでも合唱団での活動が少しずつ彼女の心を動かし、次第に自身の体験を明かすようになったそうです。最終的には証言者として、地元の小学校などでも被爆体験を話しました。音楽が一人の人生さえも変えてしまうことに驚きを感じるとともに、これからも平和を願う歌が多くの人々の心に届くと良いなと思いました。今回の広島合唱団を取材した後に、学校の合唱祭で平和の鐘という楽曲を歌ったので、より歌詞の意味を深く考え、平和な世界への思いを胸に心を込めて歌うことができました。(高3小林芽衣)

私は音楽が人に与える影響がいかに大きいのか、知ることができました。音楽は、曲調の違いで、明るい、暗いなどのイメージを与えます。多くの国で「ねがい」を歌ってもらっていると聞いて、音楽のイメージは言語の壁を越えて伝わり、だからこそ人々をつなげる力があるのだと思いました。また、大州中に届けた歌を生徒が2日で覚えていたという話で、音楽は人を夢中にさせることができるのだと思いました。音楽が広がっていき、歌詞やイメージを多くの人に知ってもらうことができるのは大きな特長だと思いました。世界中の人々の意識の中から平和の心をつくっていくという、身近で口ずさみやすい音楽がしていることは、被爆証言だけでは難しいことだと思います。音楽は被爆証言とは違う角度で影響を与えられるのではないかと思いました。(中3川鍋岳)

今回の取材で印象的だったのは、高田さんは本当に多くの曲を作っているということです。今までに作曲した曲は600曲以上にも及び、平和に関することや、仕事関わることなどテーマはさまざまですが、どれも多くの人に歌い継がれ、愛され続けているものだと思いました。また、高田さんが作られた曲は、国籍や世代を問わない沢山の人との交流で生まれたものだとも感じました。特に、大州中の生徒たちの思いをつづり、そしてのちに世界中の人々の平和への願いが歌われた「ねがい」という曲を聴かせていただいた時には、そこに重ねられた多くの人の思いに胸が熱くなりました。平和の思いを発信していく大切さを改めて知ることが出来ました。これからもジュニアライターとして平和の尊さを多くの人に伝えていきたいです。(中3西谷真衣)

今回の取材で特に印象に残ったことは、高田さんの両親が高田さんが被爆2世ということを37歳になるまで秘密にしていたことです。そのころ被爆者は結婚や就職などにおける社会的差別に苦しんでいて、例えば広島で被爆2世と告白すると、『原爆の子どもじゃろうが』と言われるため、周りの人たちは原爆のことを語らなかったそうです。私はそれを聞いて原爆は命を奪うだけでなく人権も奪うのかととても恐ろしくなりました。高田さんは音楽を通して原爆や平和への思いを伝えています。私も被爆者の体験談などをしっかり聞いて、学んで後世に原爆の恐ろしさ、悲惨さを伝えていきたいと思います。(中3亀居翔成)

今回、広島合唱団の高田さんの話を聞いて2つのことを思いました。まず、平和発信の方法はたくさんあるということを実感しました。作曲を通して平和を発信する高田さんの話を聞いて曲、メロディだからこそ表現できることがあると思いました。また、発信する手段によって表現できる幅が異なるので多くの手段を使い発信することが大切だと思いました。2つ目は、高田さんが作曲した「ねがい」はとても素敵な曲だと思いました。1から4番までには大州中の生徒たちの平和への思い、5番以降は世界中の人たちの平和の思いが詰まっていて、多くの人の平和への思いが詰まった唯一無二の曲だと思いました。(中3行友悠葵)

高田さんからの話で一番驚いたのは、平和の歌「ねがい」の歌詞は2000番以上あるということです。世界各国からオリジナルの歌詞が寄せられ、その数になったそうですが、私はどんな国の人がどの言語を使って歌詞を書いたのか気になりました。歌詞にはきっと、それぞれの人の思いが込められているのだと思います。また、フラワーフェスティバルのマーガレット広場の曲は、高田さんが作曲したそうです。私は、音楽には不思議な力があると思っています。みんなが歌を歌えば、世界は本当に平和になると信じています。塾があり、最後まで話を聞けず残念だったのですが、また音楽関係の取材があると嬉しいです。(中1岡本龍之介)

「戦争はあってはならない、起こしてはならない、これが世界の使命だ」。広島合唱団の高田さんのお話を聞いて、最も印象に残ったフレーズです。私は今まで「音楽と平和に関連性はあるのか」と疑問を抱いていましたが、この2つは強い絆で結ばれていると痛感しました。例えば、高田さんは、障害者の方が働く作業所で仲間が書いた詩を作曲した当時、障害者に対する支援がまだまだ足りていなかったそうです。しかし、作曲し披露することで支援の輪が広がり、作業所で働く人は200人を超え、広島でトップの作業者数を誇ったそうです。また、「平和の歌を作ろう」と2002年に大州中の生徒たちと平和公園に行き、平和の願いやそこで感じたことをまとめて作曲したそうです。この歌をインターネットを使って世界の人々に向けて発信すると、感銘を受けた人らが歌詞を増やし、2188番まで作られたそうです。これら2つに共通することは「平和」をテーマにした歌が多くの人の心をつかむこと、歌は誰にでも親しみやすく、人々にその目的や思いをストレートに伝えられることだと考えます。被爆地広島だけでなく、未だ戦争をしている国や地域、老若男女誰にでもその歌の魅力や思いを感じ取ることはできるし、そこから平和がいかに大切で守らなければならないものであるかを理解できると思います。私は平和に向けた行動が被爆者のお話を聞いたり、ポスターを作成するだけではないと分かりました。今後、自分がどのような形で平和に貢献できるか、日々模索しようと心に誓いました。(高1新長志乃)

高田さんのお話を聞いて、平和の大切さや戦争はいけないということを音楽でも伝えることができると分かりました。言語が異なる国でも、広島合唱団の人たちの平和を願う気持ちは伝わっていると思います。音楽だからこそ伝えることができる思いもあると感じました。また、「ねがい」という高田さんが作曲した歌を友人や平和活動で出会う留学生たちに伝えたいと思いました。世界中から歌詞が送られ、今では2千以上の歌詞があると聞き、平和を願う人々の思いをつなげるすばらしい歌だと感動しました。私も学校などで平和活動に取り組んでいるので、高田さんの平和への思いや活動を参考にして、自分なりの伝え方を考えて実践していこうと思いました。(高1竹岡伊代莉)