[ジュニアライターがゆく] 被爆80年の平和記念式典へ 一人一人の人生 想像しながら

25年7月21日

原爆死没者名簿 記帳担い25年目の中本さん

広島に原爆が投下された8月6日が近づいてきました。当日は広島市中区の平和記念公園で平和記念式典が営まれ、参列者や市民があの日の惨禍(さんか)を胸(むね)に刻(きざ)み、核兵器も戦争もない世界を願います。式典では新たに編まれた原爆死没者名簿(しぼつしゃめいぼ)が原爆慰霊碑に納められ、こども代表が「平和への誓(ちか)い」を読み上げます。被爆80年の節目に向け、どんなふうに準備が進んでいるのか。ジュニアライターが取材しました。

被爆者で元市職員の中本信子さん(83)=南区=は、原爆死没者名簿の記帳を始めて25年目になります。前年の8月6日から1年間に亡(な)くなるか、記載(きさい)が申請(しんせい)された被爆者の名前、死去した年月日と年齢(ねんれい)を記し、市長と遺族(いぞく)が納(おさ)めます。

原爆が落とされた時、中本さんは3歳で現在の廿日市市に疎開(そかい)していました。広島市内に残った父を捜(さが)しに、8月16日に母やきょうだいと入市被爆しました。幼(おさな)くて記憶は乏(とぼ)しいですが、父の皮膚(ひふ)に紫(むらさき)の斑点(はんてん)が現れ、親戚(しんせき)の学生が亡くなったのは覚えています。

戦後、中本さんは保育士になり、50代から書道を始めました。市立保育園の園長だった2001年、市からの依頼(いらい)で記帳を引き受けました。「一人一人の人生を想像して名前を書く。原爆で夢や希望がかなわず亡くなった方がいると世界の人に知ってほしい」。そう願って筆を執(と)り、これまで約6万人の名前を書いたそうです。

一緒(いっしょ)に記帳していた池亀和子さんが昨年、82歳で亡くなりました。中本さんは今年、池亀さんが書いた続きから記帳しています。池亀さんの筆跡(ひっせき)を見ると、病気で入院中も懸命(けんめい)に書いた様子が伝わってきたといいます。そう話す中本さんの姿(すがた)からも強い使命感を感じました。

中本さんは、取材したジュニアライターの祖母の妹です。身近な人が重要な役割(やくわり)を果たしていることを知り、私たちの背中(せなか)を押(お)してくれているように感じました。

記帳者高齢化 引き継ぎ課題

原爆死没者名簿を最初に原爆慰霊碑へ納めたのは1952年です。当初は犠牲者(ぎせいしゃ)の霊を慰(なぐさ)めるため遺骨(いこつ)を納める計画でしたが、法律(ほうりつ)上問題があったため名簿になりました。市は市内の全世帯に調査票を送り、各都道府県にも問い合わせ、1年目は5万7902人の名前を記帳しました。

その後も遺族からの申請を受け付け、都道府県への調査も続け、昨年8月6日時点で計34万4306人の名前を入れました。名簿は128冊に上り、このうち1冊は「氏名不詳者(しめいふしょうしゃ) 多数」と記して名前の分からない犠牲者も悼(いた)んでいます。

記帳は被爆した市職員が担当(たんとう)していましたが、2002年度からは元職員も担(にな)うようになりました。本年度からは職員に限らず被爆者で達筆な人に市が依頼しています。

被爆者の平均年齢は86・13歳(3月末時点)。いずれ被爆していない人が記帳する時代が訪(おとず)れるでしょう。担当する市調査課の河野光さん(41)は「これまで被爆者にお願いしてきた。記帳者をどう引き継いでいくかは今後の課題」と話します。

つなぎたい思いを込めて 小学生20人が文案づくり 平和への誓い

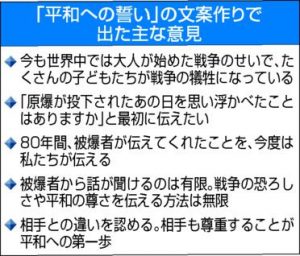

こども代表の2人が読み上げる「平和への誓い」。2人を含(ふく)む市内の6年生の代表20人が文案を考えます。6月下旬(げじゅん)に原爆資料館(中区)であった検討会議(けんとうかいぎ)を取材し、被爆80年だからこそ伝えたい被爆体験や思いを聞きました。

メンバーは4班(はん)になり話し合いました。「原爆の悲惨(ひさん)さをどう伝えようか」「節目の年だから関心を持つ人も多いのでは」と、心に残る言葉や文章を考えていました。

誓いを立てる目的や子どもが読む意義を議論(ぎろん)した班もあります。中野小(安芸区)の西元朝柊(あさひ)さん(11)は「誓いが心に響(ひび)けば原爆や平和に関心を持ってもらえるはず」と話していました。子ども同士で平和への意識を高め合いたいとの意見もありました。

今回の文案を考えた20人は144校、1万465人から作文審査(しんさ)で選ばれました。文案を基に、市教育委員会が最終的な文章を仕上げます。

ジュニアライターの妹でみどり坂小(同)の佐藤琉彩(るい)さん(11)もメンバーでした。「平和な世界を実現したいという20人共通の目標を共有できた」と振り返りました。私たちも自分たちらしい発信とは何かを考え、活動していきます。

私たちが担当しました

高3相馬吏子、藤原花凛、森美涼、高2新長志乃、山下裕子、高1佐藤那帆、矢沢輝一、行友悠葵、中2岡本龍之介、相馬吏緒、森本希承、中1河原理央菜、竹内香琳、矢熊翔人

(2025年7月21日朝刊掲載)

【原爆死没者名簿の記帳を取材したグループの感想】

中本信子さんは、2001年から原爆死没者名簿の記帳を池亀和子さんと共にしてきました。しかし、池亀さんは昨年亡くなり、今年から中本さんが引っ張っていく形になりました。池亀さんは使命感が強い方で、中本さんもこれからはその遺志を継いで、より平和や反核を願いながら書きたいと話します。

中本さんには記帳を始める時に「間違えることなく書けますように」とお祈りする習慣があるそうです。次の世代につなぐための作業でもあるので、丁寧に、そして真剣に取り組む様子を知ることができました。

中本さんは、次の世代や世界に被爆の実相を伝え、平和を訴える手段は声だけでなく文字、さらには絵、音楽などさまざまあると話します。私も自分にできる方法を探し、平和のために活動していきたいと思います。(高3森美涼)

被爆80年という節目に、私の祖母の妹の中本信子さんに1人の高校生として取材できて非常に達成感があります。私は小学生の頃から中本さんの自宅で書道を習い、毎年夏が近づくと分厚い本に集中して書く姿を見てきました。それが原爆死没者名簿の記帳だと知ったのは最近のことでした。

中本さんの「童話や演劇、絵画なども平和を考える一つのきっかけになる。その経験が平和のとりでになる」という言葉に感銘を受けました。話を聞くだけでなく、自分が「もの」として何か表現した方が記憶に残りやすいと聞いたことがあるので、文学や芸術に触れ、身近な人に伝える機会を増やしたいと思いました。

人によって表現する方法は多様です。それだけ平和を知り、発信する方法もいろいろあると思いました。(高2新長志乃)

中本信子さんが「名簿に名前を書くからには責任を持って書かないといけない」と何度も話されていたことが印象的でした。取材する中で中本さんの「責任」とは、ただ文字を書くだけではなく、原爆に遭った経験も含め、一人一人の人生の軌跡を記す思いを込めることだと感じました。

その責任を感じ、原爆の記憶がない中本さんは、被爆の実相を知らなければならないと思い、自ら原爆資料館に訪れ、被爆証言を聞くなどして学び続けているそうです。

私もジュニアライターとして被爆者に取材する時は、聞いた話をまだ知らない人につなぐという「責任」をもち、新しい気持ちで学び続けることを心がけたいです。(高2山下裕子)

中本信子さんの話を聞いて印象に残ったのは、中本さんは一人一人の名前を記帳する時に、その人の人生を想像しながら、被爆後のつらく悲しい状況から強く生き、広島の街を復興させてきた人たちに感謝している、と話していたことです。名前を書くことの重み、責任を感じながら使命感を持って約6万人の名前を書いてきたと聞き、尊敬しました。

原爆死没者名簿は和紙で作られ、長期間の保存が可能です。原爆で亡くなった人たちの名前が名簿に残ることで原爆の悲惨さを未来に伝えることができます。私たちもこれ以上、新たな被爆者を生み出さないように核兵器の非人道性を訴え続けたいと思います。(高1矢沢輝一)

今回、中本信子さんの話を聞いて思ったことは原爆死没者名簿に書かれている名前はただの文字ではなく、その人たちの原爆で失われた人生や夢を含め、文字だけでは表せないものが詰まっているということです。

中本さんは名簿を書く時に、その人が被爆した時の年齢を想像して「今までよく生きてこられた」と思いをはせるそうです。その話を聞いて、私は犠牲者の名前に触れた時は、想像力を働かせ、その人の人生を思い浮かべて悼む必要があると思いました。(高1行友悠葵)

私は中本信子さんの話を聞いて、原爆死没者名簿を書くということはとても責任が重く、本当に選ばれた人しかできない仕事なんだなと感じました。

また、中本さんが亡くなられた方の年齢を書く時に「まだ若かっただろう」と考えたり「よくここまで生きてきましたね」と言葉を投げかけたりして記帳すると言っていたのが一番印象に残っています。中本さんの優しさが出ているエピソードだと思いました。

私は中本さんの言葉で、わずかな力であっても少しでもあらがうことが大切だと気付くことができました。なのでこれからも交流サイト(SNS)などを使って平和の大切さを発信していきたいです。(中2相馬吏緒)

「被爆者は私たちが最後でありたい」。中本信子さんは最後にこう言われました。中本さん自身は3歳の時に被爆しましたが当時の記憶はほとんどなく、両親や本、証言者の話を聞くなどして自分で勉強したそうです。被爆の実相を知り、信じられないようなことが実際に広島であったということを伝えたいという強い意志を感じました。

原爆死没者名簿の記帳をしていると、同級生や自分が教えてもらった先生、近所に住んでいた人の名前に出合うそうです。その人との思い出を振り返りながら書いていると聞き、知っている人の名前を記すのは、とてもつらいだろうと思いました。一人一人の人生を思いながら丁寧に書いている中本さんの姿を想像し、私も、それぞれの言葉に思いをはせながら文章を書きたいと思うようになりました。

現在の原爆死没者名簿は128冊です。1冊当たり2500人が書かれているので、これまでにたくさんの被爆者が亡くなり、記帳されてきたとことが分かります。私はこれまで原爆死没者名簿があるということさえ知らなかったので、驚きました。

新たな核兵器による被害で犠牲者の名前が刻まれない時代になってほしい―。中本さんの願いであり、私の願いでもあります。被爆者自らが原爆や戦争の恐ろしさを伝えているということを、世界に発信できるようになりたいと強く思いました。(中1竹内香琳)

【「平和への誓い」作りを取材したグループの感想】

児童はウクライナ侵攻や人工知能(AI)を使った被爆体験の継承など最近の出来事を踏まえたり、被爆者の目線に立って考えたりしていました。私は被爆者の体験などから当時の情景や気持ちを想像し、自分ごととして考えていることに感銘を受けました。記憶を受け継いでいかねばならないという強い決意を感じました。

また、児童は「私たちができること」として、相手に寄り添うことや違う意見を認めることを挙げていました。私は戦争や平和の問題はとても複雑であるため、時々関わり方に戸惑うことがあります。しかし、身近なことから考えている児童の姿を見て、自分に何ができるかを常に考えて行動していくことが重要であると再認識しました。今後も平和や戦争について、責任を持って向き合いたいと思います。(高3相馬吏子)

小学6年生が真剣に平和について議論し、自分たちの考えを発表している様子に頼もしさを感じました。その中でも特に印象に残ったのが「人の代わりにAIが戦争体験を語る時代が来るかもしれないが、人じゃないとできないことがある」という言葉です。近年、AIを使った被爆体験の継承が検討されています。被爆者の生の声を聞くことができなくなるこれからの時代に、AI技術は一定の役割を果たしてくれるのかもしれません。しかし、今まで被爆者本人が苦しみと向き合いながらも自分の経験を語ってきてくれたからこそ、その言葉に多くの人が動かされ、平和な世界を実現しようという思いが広がっていったのだと思います。私もジュニアライターとして被爆者と直接話をして、彼らが話すときの「体温」から、感じ取れることがあると実感してきました。被爆から80年がたち、さまざまな技術が進歩したのは素晴らしいことです。それでも、人が人に語り継いでいくことの価値はいつまでも変わらないのではないかと思います。

また、今回取材した会議のような子どもや若い世代が平和について議論する場は意義深いと感じました。広島では盛んに行われている平和教育も、他の地域では十分とはいえない現状があります。平和への思いを共有できる場をさらに広げていくことが、これからの社会に必要だと感じました。(高3藤原花凛)

検討会議では、子どもが平和への誓いを読むことの意義について「今の世代の子どもが、次の世代の子どもに語り継いでいくことは、今の子どもにしかできない。だからこそ今、自分たちが行動しなければならない」と話していました。これまでは被爆者やその親族、平和に関心を持つ人が平和活動をしてきました。しかし、被爆者は減少しています。被爆を直接体験した人からの継承が難しくなっていく中で、子どもたちが学んで、次の世代に伝えていくことが大切だと改めて感じました。今、継承して次につながなければ、いつかまた同じ過ちを繰り返してしまうかもしれません。

昨年度の原爆資料館への入館者数は過去最多を記録し、平和への関心は高まっています。広島に暮らしているからこそ、子どもが自分ごととして平和を考えることが必要です。検討会議を取材して、大人にはない、子どもの感性を生かした平和の発信ができると感じました。子どもたちが自ら考え、深め、発信していくことに意味があると思います。僕もジュニアライターとしてより知識を身につけ、先人が伝えてくれた平和への思いを、つないでいきたいと改めて決意しました。(中2森本希承)

「平和とは何か」「自分たちに何ができるのか」などを真摯(しんし)に考えていました。私は話し合いを聞いて、子供たちが伝えることの意味や役割について考えさせられました。大人の視点では見落とされがちなことも、子供たちの自由な想像力と素直な感性によって新たな気づきとして浮かび上がってくることもあります。特に「子供だからこそ語れる平和」があることを実感しました。日々の小さな気づきや感想から生まれるものであり、多くの人の心に自然と届く力を持っているのだと思います。

また児童が互いの意見に耳を傾け、違いを受け入れながら議論する姿に対話の大切さと可能性を再認識しました。今回の取材を通して私も平和について改めて考えるきっかけを得ることができました。そして、次の世代が自由な発想で未来を想像し、声を上げようとしていることに大きな希望を感じました。その声に耳を傾ける人が一人でも増え、共に平和に向けて歩むことが大切だと感じました。(中1河原理央菜)

「被爆者の思いを形に」という言葉が印象に残りました。どの班も自分たちに何ができるかを話し合っていました。被爆者が減少する中、自分が知るだけではなく、より多くの人に知ってもらうための行動に移すことが大切だと思います。

普段の生活でも、意見が違う相手でも認め合ったり、寄り添って考えたりすることが大事です。平和の実現は人ごとではなく自分ごとだと思い、思いやりを持って日々を過ごしたいと思いました。(中1矢熊翔人)