[ジュニアライターがゆく] エスキーテニスとは?

25年10月13日

被爆地広島で1948年に生まれ、70年代のピーク時には全国で約30万人が楽しんだというエスキーテニス。平和への願いも込(こ)めてつくられたそうですが、実際にどんなスポーツか詳しく知りません。中高生の中国新聞ジュニアライターが、日本エスキーテニス連盟(れんめい)(広島市南区)副理事長で考案者のひ孫の宇野本翼(うのもとつばさ)さん(41)=西区=たちから学びました。

三女亡くした考案者

平和を願い普及に情熱

エスキーテニスは、羽根付きのスポンジボールを木製ラケットで打ち合うスポーツです。テニス、バドミントン、卓球(たっきゅう)を交ぜたような競技で、縦(たて)8メートル、横4メートルのコート(テニスの約8分の1)で高さ55センチのネットを立てて対戦します。

考案した宇野本信(まこと)さん(59年に58歳で死去)は靴(くつ)工場を営むと同時に、約120の特許を持つ発明家でした。物資が乏(とぼ)しい中でも身近な材料で作れる用具を使った競技にしようと工夫しました。51年の日記には国民体育大会(現国民スポーツ大会)の広島開催(かいさい)に合わせ、「五千台のエスキーはねつきを製出せん!」と意気込みをつづっています。

その情熱の背景(はいけい)には、三女武子さん=当時(13)=の被爆死がありました。広島女学院高等女学校(現広島女学院高)2年生で、建物疎開(そかい)作業に動員されて爆心地から約1キロの雑魚場町(現中区)で被爆。家族の元で9月8日に息を引き取りました。信さんは、床に伏(ふ)せた武子さんに「平和になるよう努力するからね」と声をかけたそうです。

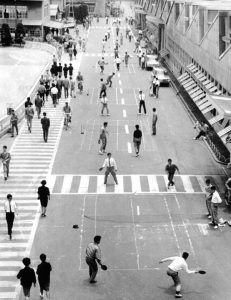

エスキーテニスは市民に親しまれていきます。52年には平和大通りに10面のコートが造成され、広島県内の小学校の体育でも取り上げられました。同連盟理事で県職員の八剣(やつるぎ)学さん(56)=安佐南区=も、県庁敷地(しきち)内のコートで同僚(どうりょう)とプレーしていました。「コートが小さいので会話しながら遊べる。先輩や他部署(たぶしょ)の人とも早く打ち解けられた」と振り返ります。

レジャーの多様化などで現在の競技人口は2千~3千人。連盟は3年前から県内の小学校などを回り、平和学習とセットで体験会を開いています。翼さんは「休憩(きゅうけい)時間に友達とプレーするだけで平和を考えるきっかけになる」と話します。

原爆で体や心に傷(きず)を負った市民が、生活再建や復興に追われる中で愛したスポーツ。エスキーテニスを通じ、身近な友人と被爆地の歩みを想像してみたいと思います。

体力強化や戦意高揚

スポーツの歴史をたどると、戦争を進めるために国家が利用した時代もありました。詳(くわ)しく知るため、広島市立大広島平和研究所(安佐南区)講師の森上(もりうえ)翔太さん(広島復興史)に取材しました。

日本が中国や米国と戦争をしていた時代、政府はスポーツを取り入れた体力強化を推(お)し進(すす)めました。日中戦争が始まって間もない1938年、国民の体力向上を第一の目的とする「厚生省」を設置。同省は翌(よく)39年に標準を定めて走力などを測る「体力章検定」を始めました。種目には「手榴弾(しゅりゅうだん)投」もありました。

森上さんは「戦時中のスポーツには、兵力確保につながる人的資源(しげん)を強化しようという目的があった」と説明します。

当時の日本は、国家総動員法によって人的・物的資源を政府が統制していました。さらに、国民の戦意を高め戦争に協力させる「国民精神総動員運動」も広がる中、戦争遂行(すいこう)に向け国民の心身を鍛(きた)える運動や行事を「政府は利用した」といいます。

平和な社会でスポーツを自由に楽しむため、このような歴史は繰(く)り返(かえ)してはいけないと強く思いました。

狭くても楽しめる 夢中になれる 年齢や体力関係なく

ジュニアライターが東区の新牛田公園でエスキーテニスを体験した感想を紹介(しょうかい)します。

・見た目以上にコートを小さく感じ、狭(せま)い場所でも多くの人が楽しめる工夫がされていると感じました

・簡単(かんたん)にできそうだけどできない。それが絶妙(ぜつみょう)な感覚でした。だからこそ多くの人が夢中になったのだと納得(なっとく)しました

・弱い力でもボールを打ち返せることが年齢(ねんれい)や体力に関係なく楽しくプレーできる理由だと思いました

私たちが担当しました

高2新長志乃、山下裕子、山代夏葵、高1川鍋岳、矢沢輝一、行友悠葵、中3山下綾子、中2森本希承、中1竹内香琳、鶴田雛、矢熊翔人

(2025年10月13日朝刊掲載)

【取材を終えて】

初めてエスキーテニスを体験し、その魅力を肌で感じることができました。私は小さいころからバドミントンをよくプレーしていたので似た動きだと思い、力強くラケットをふったのですが、球がコートから出てしまいました。力加減が難しかったです。しかし、弱い力でも打ち返せることが年齢や体力関係なく誰でも楽しめる理由だと気づきました。広島生まれの平和のスポーツ「エスキーテニス」をたくさんの人に体験してほしいです。(高2山代夏葵)

広島で77年も前に生まれたスポーツなのに、全く知りませんでした。私は考案者の宇野本信さんが娘を亡くした悲しみの中、平和への願いを込めて多くの人が楽しめる娯楽を作ったことに感動しました。

今、エスキーテニスを知っている人は少なくなっているそうです。友達にエスキーテニスに込められた思いや魅力を伝えたり、学校の平和学習の一環として取り入れたりすることが大切だと思いました。(高2新長志乃)

今回初めてエスキーテニスを知りました。取材中に見た大会の映像では、さまざまなテクニックが使われていました。どの選手も楽しそうにプレーしている姿が印象的でした。

宇野本信さんは武子さんを失ったつらい気持ちの中、誰もが楽しめるスポーツとしてエスキーテニスを考えました。被爆後はたくさんの人が心身ともに傷つきましたが、プレーすることで、前向きな思いを持つことにつながったのではないかと思いました。

また、ひ孫の翼さんの「被爆証言を直接聞くだけではなく、エスキーテニスを体験することも平和の伝え方の一つ」という言葉にとても共感しました。エスキーテニスは楽しくプレーしながら平和を学べる方法です。私も身の回りの人たちと一緒にプレーし、競技に込められた平和への思いを伝えたいです。(中3山下綾子)

(エスキーテニス)宇野本信さんは、家族の手も借りながら働き詰めで、普及活動をしていたそうです。被爆死した武子さんとの「平和になるために努力する」という約束を果たそうと必死だったことが伝わってきました。ひ孫の翼さんはその思いと競技を広めようとしており、宇野本家が一丸となって普及に取り組んでいる姿が印象的でした。平和学習が怖くて、遠ざけてしまう人でもエスキーテニスなら興味を持ってくれる人が多いのではないでしょうか。

映像を見るだけなら簡単にできそうと思っていましたが、実際体験してみると意外と難しかったです。しかし、できないけれどできそうという絶妙な感覚に、向上心がかき立てられました。だからこそ多くの人が夢中になったのだと思います。

(戦争とスポーツ) 戦時中も国民はスポーツを娯楽として捉えていたものの、実際は国によって思想をコントロールするためのツールとして使われていたことに驚きました。スポーツそのものに善悪はないですが、どのように利用されるかによってイメージが大きく変わってしまうことに、危機感を持ちました。戦後、「スポーツは元来それ自体が目的であり手段である」という考え方が出てきたことは、「国力を強化するためのスポーツ」から「復興のシンボルのスポーツ」に変わったことにもつながっていると思います。(中1竹内香琳)

家の近くにエスキーテニスのコートがあるにもかかわらず、その存在を知りませんでした。平和を願って生まれた広島ならではのスポーツを伝えることは原爆を伝えることにもつながります。知らない人に伝え、平和について考えるきっかけを作りたいです。

テニスと似たスポーツだと思っていましたが、実際に体験してみると、見た目以上にコートを小さく感じました。狭い土地でも多くの人が楽しむために考えられた工夫だと思いました。相手も近く、コミュニケーションが取りやすいのも魅力です。

取材を通じてスポーツは人々の心の支えや復興の手助けとなったことが分かりました。今は多くの人が娯楽として親しんでいますが、戦時中は国力を高めるための手段だったと知り、改めて戦争の恐ろしさを感じました。スポーツにも戦争や平和との関わりがあることに驚きました。(中1鶴田雛)

取材をするまでエスキーテニスを知りませんでした。私だけではなく、特に若者に知らない人が多いと聞き、たくさんの人に知ってもらい、平和について深く考えてほしいと思いました。

スポーツが戦争や復興とどのように結びついていたのかも学びました。戦時中と今では、体を動かして楽しむということの価値観が大きく違うことに驚きました。

私は戦後の復興にスポーツが大きく関係しているということを全く知りませんでしたが、取材を経て、重要なことが分かりました。(中1矢熊翔人)

被爆地と歩む市民スポーツ

三女亡くした考案者

平和を願い普及に情熱

エスキーテニスは、羽根付きのスポンジボールを木製ラケットで打ち合うスポーツです。テニス、バドミントン、卓球(たっきゅう)を交ぜたような競技で、縦(たて)8メートル、横4メートルのコート(テニスの約8分の1)で高さ55センチのネットを立てて対戦します。

考案した宇野本信(まこと)さん(59年に58歳で死去)は靴(くつ)工場を営むと同時に、約120の特許を持つ発明家でした。物資が乏(とぼ)しい中でも身近な材料で作れる用具を使った競技にしようと工夫しました。51年の日記には国民体育大会(現国民スポーツ大会)の広島開催(かいさい)に合わせ、「五千台のエスキーはねつきを製出せん!」と意気込みをつづっています。

その情熱の背景(はいけい)には、三女武子さん=当時(13)=の被爆死がありました。広島女学院高等女学校(現広島女学院高)2年生で、建物疎開(そかい)作業に動員されて爆心地から約1キロの雑魚場町(現中区)で被爆。家族の元で9月8日に息を引き取りました。信さんは、床に伏(ふ)せた武子さんに「平和になるよう努力するからね」と声をかけたそうです。

エスキーテニスは市民に親しまれていきます。52年には平和大通りに10面のコートが造成され、広島県内の小学校の体育でも取り上げられました。同連盟理事で県職員の八剣(やつるぎ)学さん(56)=安佐南区=も、県庁敷地(しきち)内のコートで同僚(どうりょう)とプレーしていました。「コートが小さいので会話しながら遊べる。先輩や他部署(たぶしょ)の人とも早く打ち解けられた」と振り返ります。

レジャーの多様化などで現在の競技人口は2千~3千人。連盟は3年前から県内の小学校などを回り、平和学習とセットで体験会を開いています。翼さんは「休憩(きゅうけい)時間に友達とプレーするだけで平和を考えるきっかけになる」と話します。

原爆で体や心に傷(きず)を負った市民が、生活再建や復興に追われる中で愛したスポーツ。エスキーテニスを通じ、身近な友人と被爆地の歩みを想像してみたいと思います。

戦争進めた日本 スポーツを利用

体力強化や戦意高揚

スポーツの歴史をたどると、戦争を進めるために国家が利用した時代もありました。詳(くわ)しく知るため、広島市立大広島平和研究所(安佐南区)講師の森上(もりうえ)翔太さん(広島復興史)に取材しました。

日本が中国や米国と戦争をしていた時代、政府はスポーツを取り入れた体力強化を推(お)し進(すす)めました。日中戦争が始まって間もない1938年、国民の体力向上を第一の目的とする「厚生省」を設置。同省は翌(よく)39年に標準を定めて走力などを測る「体力章検定」を始めました。種目には「手榴弾(しゅりゅうだん)投」もありました。

森上さんは「戦時中のスポーツには、兵力確保につながる人的資源(しげん)を強化しようという目的があった」と説明します。

当時の日本は、国家総動員法によって人的・物的資源を政府が統制していました。さらに、国民の戦意を高め戦争に協力させる「国民精神総動員運動」も広がる中、戦争遂行(すいこう)に向け国民の心身を鍛(きた)える運動や行事を「政府は利用した」といいます。

平和な社会でスポーツを自由に楽しむため、このような歴史は繰(く)り返(かえ)してはいけないと強く思いました。

体験の感想

狭くても楽しめる 夢中になれる 年齢や体力関係なく

ジュニアライターが東区の新牛田公園でエスキーテニスを体験した感想を紹介(しょうかい)します。

・見た目以上にコートを小さく感じ、狭(せま)い場所でも多くの人が楽しめる工夫がされていると感じました

・簡単(かんたん)にできそうだけどできない。それが絶妙(ぜつみょう)な感覚でした。だからこそ多くの人が夢中になったのだと納得(なっとく)しました

・弱い力でもボールを打ち返せることが年齢(ねんれい)や体力に関係なく楽しくプレーできる理由だと思いました

私たちが担当しました

高2新長志乃、山下裕子、山代夏葵、高1川鍋岳、矢沢輝一、行友悠葵、中3山下綾子、中2森本希承、中1竹内香琳、鶴田雛、矢熊翔人

(2025年10月13日朝刊掲載)

【取材を終えて】

初めてエスキーテニスを体験し、その魅力を肌で感じることができました。私は小さいころからバドミントンをよくプレーしていたので似た動きだと思い、力強くラケットをふったのですが、球がコートから出てしまいました。力加減が難しかったです。しかし、弱い力でも打ち返せることが年齢や体力関係なく誰でも楽しめる理由だと気づきました。広島生まれの平和のスポーツ「エスキーテニス」をたくさんの人に体験してほしいです。(高2山代夏葵)

広島で77年も前に生まれたスポーツなのに、全く知りませんでした。私は考案者の宇野本信さんが娘を亡くした悲しみの中、平和への願いを込めて多くの人が楽しめる娯楽を作ったことに感動しました。

今、エスキーテニスを知っている人は少なくなっているそうです。友達にエスキーテニスに込められた思いや魅力を伝えたり、学校の平和学習の一環として取り入れたりすることが大切だと思いました。(高2新長志乃)

今回初めてエスキーテニスを知りました。取材中に見た大会の映像では、さまざまなテクニックが使われていました。どの選手も楽しそうにプレーしている姿が印象的でした。

宇野本信さんは武子さんを失ったつらい気持ちの中、誰もが楽しめるスポーツとしてエスキーテニスを考えました。被爆後はたくさんの人が心身ともに傷つきましたが、プレーすることで、前向きな思いを持つことにつながったのではないかと思いました。

また、ひ孫の翼さんの「被爆証言を直接聞くだけではなく、エスキーテニスを体験することも平和の伝え方の一つ」という言葉にとても共感しました。エスキーテニスは楽しくプレーしながら平和を学べる方法です。私も身の回りの人たちと一緒にプレーし、競技に込められた平和への思いを伝えたいです。(中3山下綾子)

(エスキーテニス)宇野本信さんは、家族の手も借りながら働き詰めで、普及活動をしていたそうです。被爆死した武子さんとの「平和になるために努力する」という約束を果たそうと必死だったことが伝わってきました。ひ孫の翼さんはその思いと競技を広めようとしており、宇野本家が一丸となって普及に取り組んでいる姿が印象的でした。平和学習が怖くて、遠ざけてしまう人でもエスキーテニスなら興味を持ってくれる人が多いのではないでしょうか。

映像を見るだけなら簡単にできそうと思っていましたが、実際体験してみると意外と難しかったです。しかし、できないけれどできそうという絶妙な感覚に、向上心がかき立てられました。だからこそ多くの人が夢中になったのだと思います。

(戦争とスポーツ) 戦時中も国民はスポーツを娯楽として捉えていたものの、実際は国によって思想をコントロールするためのツールとして使われていたことに驚きました。スポーツそのものに善悪はないですが、どのように利用されるかによってイメージが大きく変わってしまうことに、危機感を持ちました。戦後、「スポーツは元来それ自体が目的であり手段である」という考え方が出てきたことは、「国力を強化するためのスポーツ」から「復興のシンボルのスポーツ」に変わったことにもつながっていると思います。(中1竹内香琳)

家の近くにエスキーテニスのコートがあるにもかかわらず、その存在を知りませんでした。平和を願って生まれた広島ならではのスポーツを伝えることは原爆を伝えることにもつながります。知らない人に伝え、平和について考えるきっかけを作りたいです。

テニスと似たスポーツだと思っていましたが、実際に体験してみると、見た目以上にコートを小さく感じました。狭い土地でも多くの人が楽しむために考えられた工夫だと思いました。相手も近く、コミュニケーションが取りやすいのも魅力です。

取材を通じてスポーツは人々の心の支えや復興の手助けとなったことが分かりました。今は多くの人が娯楽として親しんでいますが、戦時中は国力を高めるための手段だったと知り、改めて戦争の恐ろしさを感じました。スポーツにも戦争や平和との関わりがあることに驚きました。(中1鶴田雛)

取材をするまでエスキーテニスを知りませんでした。私だけではなく、特に若者に知らない人が多いと聞き、たくさんの人に知ってもらい、平和について深く考えてほしいと思いました。

スポーツが戦争や復興とどのように結びついていたのかも学びました。戦時中と今では、体を動かして楽しむということの価値観が大きく違うことに驚きました。

私は戦後の復興にスポーツが大きく関係しているということを全く知りませんでしたが、取材を経て、重要なことが分かりました。(中1矢熊翔人)