[ジュニアライターがゆく] FFのステージで朗読と合唱 平和の願い 声に乗せて

25年5月19日

中国新聞ジュニアライターが、広島市中区の平和大通り一帯などで開かれた2025ひろしまフラワーフェスティバル(FF)に参加しました。「声で届ける平和」をテーマに初日の3日、平和記念公園のカーネーションステージに登場。原爆詩と自分たちで作った詩を朗読(ろうどく)し、ウクライナからの避難(ひなん)者や崇徳(そうとく)高(西区)新聞部の生徒と「アオギリのうた」を合唱しました。

詩の朗読は、表現の仕方などを教わった国立広島原爆死没者追悼(しぼつしゃついとう)平和祈念(きねん)館(中区)で朗読ボランティアをする被爆者の清水恵子さん(81)=東区=や、市民グループ「ひろしま音読の会」の藤越はる美さん(53)=中区、下岸孝恵さん(52)=東区=と一緒(いっしょ)にステージに立ちました。

ジュニアライターが今回朗読した原爆詩の作者は、子どもの時に被爆した人たちです。私たちは本人たちが当時見た悲惨(ひさん)な光景や戦後も抱(かか)えた悲しみを想像しながら声にしました。朗読という形で代弁し、戦争の恐(おそ)ろしさを多くの人に伝えたいと願いました。

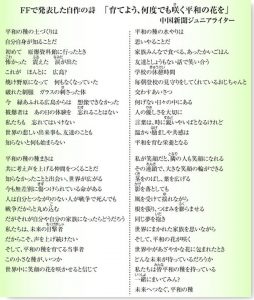

次に、オリジナル詩の「育てよう、何度でも咲(さ)く平和の花を」を朗読しました。多くの人の真剣(しんけん)に聞く表情を見て、自分たちも期待に応えようと努めました。胸(むね)を張って、一言ずつ詩に込(こ)めた思いを意識しました。BGMはシンガー・ソングライターあいみょんの「葵(あおい)」です。ジュニアライターのピアノ演奏(えんそう)を録音して流しました。みんなの笑顔や平和の花を思い浮(う)かべられるよう工夫しました。

「アオギリのうた」のモデルは、ステージ近くに立つ被爆樹木です。戦地ウクライナから広島に避難した歌手のヤナ・ヤノブスカさん(43)と、アコーディオンで伴奏(ばんそう)する目の不自由な避難者男性をゲストに迎(むか)え、崇徳高新聞部と合唱しました。手をつなぐ振(ふ)り付けで締(し)めくくり、総勢約60人のステージは一体感に包まれました。

国内外へ伝え続けたい

「アオギリのうた」を合唱する機会を通し、私たちが平和の大切さを伝える番がすぐそこに来ていると改めて実感しました。ロシアによるウクライナ侵攻(しんこう)の被害(ひがい)に遭(あ)ったヤノブスカさんたちと同じ舞台(ぶたい)に立つ意味を胸に刻(きざ)み、ただ歌うのではなく、平和に対する思いを歌に乗せて届(とど)けることを目標にしました。

実際にステージに立つと緊張(きんちょう)が勝ってしまい、思ったように声が出ませんでした。それでも多くの人に聞いてもらえ、大きな価値(かち)のある経験になりました。

アオギリは被爆して傷(きず)つきながらも必死に生き続け、種は世界に広まりました。私たちも被爆者の生の声を聞ける最後の世代として、証言に耳を傾(かたむ)け、国内外の人たちへその思いや平和のあり方を伝え続けたいです。

私たちが担当しました

高3相馬吏子、中野愛実、藤原花凛、森美涼、高2尾関夏彩、川口悠真、川本芽花、新長志乃、竹岡伊代莉、山下裕子、山代夏葵、高1亀居翔成、川鍋岳、北島和真、佐藤那帆、西谷真衣、松藤凜、矢沢輝一、行友悠葵、中3石井瑛美、小林真衣、山下綾子、中2岡本龍之介、森本希承、中1河原理央菜、竹内香琳、鶴田雛、矢熊翔人

(2025年5月19日朝刊掲載)

【取材を終えて】

今回私たちが発表した原爆詩は、今では決して聞くことができない、子どもたちの心からの叫びがありのままにつづられた詩です。私は、そのような詩があることを知りませんでした。原爆詩を80年前に焼け野原となった場所で多くの人に発信できたことは、大きな意味を持つと感じました。平和を届ける手段は、文章だけでなく声もあると新たに発見しました。(高3森美涼)

原爆詩は、1952年の詩集「原子雲の下より」から集めた10編の詩を朗読しました。詩の作者は原爆投下当時、2歳から6、7歳までの子どもたちでした。当時の子どもたちの苦しみを私たちが代弁し、戦争の恐ろしさを多くの人に伝えたいという思いを込めました。ステージを見ていた人たちは真剣な面持ちで原爆詩を聞いてくれました。会場全体が戦時中の幼い子どもたちからのメッセージに向き合うことができたと思います。(高3中野愛実)

崇徳高と「アオギリのうた」を合唱し、平和を考える同世代が多くいることを実感しました。新聞部の皆さんとの活動を通して、私もより積極的に行動していきたいと思いました。また、私たちは主に文字を通して伝えていますが、声で直接伝えるという体験をしたことで、改めて自分の言葉で発信することへの責任の重さを感じました。

今回の活動でさまざまな人と出会い、平和を伝える形は朗読や文字など多種多様だと学びました。原爆投下から80年という節目の年に、原爆や戦争について学び考え、いろんな形で平和への思いを伝えていきたいです。(高3相馬吏子)

朗読を練習し、詩の情景を想像するとより感情がこもるようになり、私たちの声が変化していったのが印象的でした。

私たちジュニアライターは、被爆者の声に直接耳を傾け、ヒロシマで起こったことや、被爆者の苦しみについて取材しています。だからこそ、今回の朗読でも詩の書き手の思いに最大限寄り添うことができました。

私たちは被爆者が抱えるものを全て理解することはできませんが、知れば知るほど近づくことはできます。「この記事、読んでみん?」というように私たちが取材したことを伝えていくのも、その一歩になると思います。(高3藤原花凛)

朗読グループの方たちと原爆詩の朗読をしたことがとても良い体験となりました。今まで原爆詩に触れる機会があまりなかったため、読む練習を重ねる中で、作者の思いや当時の状況を考えました。私が朗読した「弟」は栗栖英雄くんが弟に水を渡さなかった後悔が書かれており、その思いを痛感しました。原爆詩や自作の詩が多くの人の平和の種を咲かす一歩となってほしいです。また、私自身も平和の種をまき、育てていきたいです。(高2山代夏葵)

今回、原爆詩の朗読をすることになって、最初は難しいイメージが強く不安もありました。しかし、朗読に正解はなく、作者の気持ちを想像することが大切だと学び、自分が聞き手に伝えたいことを詩に乗せることで自信を持って朗読することができました。また、同年代の高校生と合唱をしたことで、若者が平和を伝えたい、という思いを観客に届けられたように感じ、濃密なステージ発表となりました。8月6日に向けて、多くの人に広島の原爆の悲惨さを伝える方法を探し続け、これからもできることから行動したいと思います。(高2山下裕子)

今回は崇徳高の新聞部の皆さんと初めて一緒に活動できました。同じ高校生として平和活動に取り組む姿に以前から刺激を受けていたので、今回一緒に練習を重ね平和への思いを共有できたことで、改めて若い世代が平和活動に取り組む意味を考えさせられました。

また、普段は記事を書いて「文字で伝える」という方法で平和を発信していますが、今回朗読や歌を通してのステージ発表をして、さまざまな方向からのアプローチで平和活動ができることを実感しました。たくさんの人に足を止めてもらい、普段は特別に興味がない人にも私たちの活動や平和への思いを知ってもらえるきっかけになったのではないかと思います。(高2川本芽花)

フラワーフェスティバルのステージで、同じ広島で原爆・平和関連の取材をしている崇徳高の皆さんと、文字ではなく歌で平和の大切さを発信しました。新聞記事を書くこととは違い、声で伝えることの難しさを痛感しました。原爆詩の朗読では、聞き手にどうすれば当時の様子や詩を書いた子どもの感情を伝えることができるかを試行錯誤しながら練習しました。ステージに立って大勢の人の前で発表するのは、とても緊張しましたが、聞きながらうなずいてくれる人もいて、私たちの平和を願う思いが届いた気がしてうれしかったです。(高2尾関夏彩)

初めてフラワーフェスティバルで1番大きなステージに立ち、広島の高校生の一員として平和を訴える機会に恵まれ、感謝しています。また、ジュニアライターだけでなく、崇徳高の生徒と一緒に歌えたことで、広島の若者が一致団結して平和を唱えることができたと感じました。練習中はせりふを覚えることや、原爆詩を読む抑揚の付け方に苦戦しました。それでも本番は多くの聴衆に向かって緊張しながらも、思いをはせて詩を読み、練習の集大成を示すことができました。何より一つの作品をみんなで作り上げることの素晴らしさを、強く実感しました。今後も平和を発信する方法を模索しながら前進していきたいと思います。(高2新長志乃)

ジュニアライターになってから、ステージに立って発表したのは2度目でした。原爆詩を朗読するというアイデアは斬新で、被爆者の思いが詰まったものなので、多くの人に戦争や原爆の苦しみが伝わるだろうと思いました。今回の朗読は、感情を入れ過ぎず、あくまで自分は読み手である、という考えを基本にして練習しました。私も中学生の時、学校で原爆詩を朗読しましたが、今回とは違い、作者になりきって朗読するものだったので、伝え方がたくさんあることを学べました。(高2竹岡伊代莉)

僕は今回初めてジュニアライターのステージに立ちました。僕が今回学んだのは、心を込めて詩を声に出して読んでみる大切さです。僕は今まで原爆詩を読むとき、黙って読んでいました。しかし、黙読するだけではあまり原爆詩の気持ちが伝わってきませんでした。

原爆詩を実際に朗読して、僕は心の中で読んだ原爆詩より、心に何かグッとくるものがありました。今回改めて、声に出して読むことは大事だと気付かされました。素晴らしい経験をしたと思います。これからもジュニアライターの活動に積極的に参加し、いろいろな経験を積んでいきたいです!(高2川口悠真)

フラワーフェスティバルのように、相手の目を見ながら自分の声で伝えることは、普段の活動ではできないことです。日頃は文章に込める思いを、当日は声に乗せました。

どんな人が自作の詩に耳を傾けてくれるか心配していましたが、多くの観客が真剣にステージを見てくれているのを感じ、期待に応えようという気持ちになりました。自分たちで作った詩は、文章に込めた思いがはっきり分かっていたので、自信を持って朗読できました。詩を朗読する時は、不安な気持ちはほとんどなく、自分たちの詩に込めた思いをしっかり伝えようと、一言ずつ言葉に込めた気持ちを意識しながら朗読しました。

自分や周りの人の平和の花を咲かすため、自作の詩に込めた思いを元にして声で伝える行動もしてみたいと思いました。(高1川鍋岳)

フラワーフェスティバルで被爆者の方々が書いた詩を朗読したことで、被爆者の方々の思いを伝承できたと実感しました。詩を書いた人の姿や当時の状況、思いを想像したことで作者と直接話していないけれど、当時のことを私たちへ伝えたいという書き手の気持ちが伝わりました。

また仲間のジュニアライターの詩の朗読を聞いた時に、当時の場面が頭に浮かび、大切な家族をなくした悲しみや核兵器への怒りをとても感じました。お客さんにも届いたと思います。

また、私は今まで原爆詩へ触れたことがなかったのですが、被爆者の皆さんの言葉は、心にとても残りました。詩という形で残してくれた皆さんに感謝を伝えたいです。(高1佐藤那帆)

原爆詩を多くの人の前で発表してみて、改めて原爆詩の重みを感じました。ただ読むだけではなく聞いている人に伝えることを意識すると、一つ一つの言葉の重みが分かり、どう読めばいいのかもすごく悩みました。本番ではしっかりと声を出して、伝えるという意識を持ちながら読めたので良かったです。

また「アオギリのうた」を昨年の倍以上のスケールで歌えたのは、とても感動的でした。みんなの平和への思いが一つになったようで今でも忘れられません。来年もフラワーフェスティバルで平和への思いを発信していきたいなと思いました。(高1西谷真衣)

カーネーションステージに立つと、観客が思ったより多く、ジュニアライターの活動に興味をもってくれていると分かってうれしかったです。

「アオギリのうた」を崇徳高の人たちと歌ってみて、崇徳高の人たちの声がきれいで力強く、歌が持つ力を感じれたような気がしました。

ヤナさんたちと歌うことによって、日本から距離が遠いウクライナで起きている戦争が、実は身近で、避難者が広島にも来ているという事実を観客にも知ってもらえたのではないかと思います。

原爆詩の朗読を通して、平和発信のあり方は新聞記事を書くこと以外にもいろいろあると分かりました。今回朗読グループの皆さんの指導のおかげで、朗読が最初より格段にうまくなり、今までになかった発信手段のスキルを得ることができました。他の方法も探しつつ、さまざまな手段で平和を発信できるような人になりたいと思いました。(高1行友悠葵)

私はジュニアライターで自作した詩を朗読しました。多くの被爆者や平和活動に携わる人に取材してきた自分たちをはじめ、中高生の思い、意思を言葉にし、原爆ドームが見えるステージで当時の広島を想像しながら、平和な世界であり続けたい、という思いを込めて朗読しました。

詩を作る時に、みんなのアイデアをそれぞれ生かして一つの詩にまとめるのは難しかったですが、平和、笑顔、未来という言葉を大事にし、ジュニアライターの思いを詰めた詩を完成させることができて、強い達成感を得ました。

観客の心に強く訴え、優しく語りかけるように朗読でき、過去の惨状や平和な未来について自分事として捉えてくれたのではないかと思います。素晴らしい機会になりました。(高1矢沢輝一)

今年のステージ発表は昨年よりも広いカーネーションステージで朗読と歌の発表をしました。私がジュニアライターとしてステージに立つのは2回目でした。前回よりもパワーアップできたと思います。今回「ひろしま音読の会」のメンバーの藤越さん、下岸さん、朗読ボランティアの清水さんと朗読をすることができました。取材でもお世話になりました。私はもともとミュージカルを習っていたので、せりふを読んだ経験はありましたが、朗読はやったことがなかったので最初は少し不安でした。ですが、初めての練習の時に藤越さんの前で詩を読んだらすごく褒めてもれてうれしかったです。このステージを通してまた朗読をやってみたいなと思いました。

そして今年は崇徳高新聞部の皆さん、ウクライナ人のヤナさんたちと「アオギリの歌」を合唱しました。本番中は平和大通りでパレードの最中でしたが、ヤナさんの美声やすてきなアコーディオンの伴奏、中高生の声の厚みをお客さんに届けられたと思います。今年は「声で伝えるヒロシマ」をテーマに発表しました。朗読や歌を通して見に来てくれた人たちの中に、少しでも平和の花が咲けばいいなと思います。来年はさらにパワーアップした姿を見せられるように頑張ります!(高1松藤凜)

フラワーフェスティバルでの発表は、2回目でした。カーネーションステージのような大きな舞台で発表する機会はなかなかないので、とても緊張しましたが、楽しむことができました。朗読グループの皆さんと原爆詩を読んだり、ウクライナから避難した人たち、崇徳高新聞部の皆さんとともに「アオギリのうた」を歌ったりしたことで、過去の悲劇と現在の平和への願いが重なり合うような瞬間を感じました。

言葉や音楽を通じて、異なる背景を持つ人々と心を通わせることができたのは、本当に特別な時間でした。広島の歴史と世界の現状を考える中で、改めて平和の尊さを実感しました。(高1亀居翔成)

練習をしていましたが、実際に本番を迎えるとステージから見る人の多さに圧倒されました。やはり、本番は練習と全く違うなと思いました。

「ちゃんと声が出せれるかな」。そんな不安がありましたが、自分を信じて大丈夫と言い聞かせ朗読しました。自分の番が回ってくるまで、ドキドキしましたが、自分としてはきちんと、間を取ってゆっくり大きな声で話せたと思います。

戦争をなくしたい、平和を守りたいという思いを、少しでも伝えることができたのではないかと思います。見に来た家族も「みんなで作り上げたステージで感動した。お疲れさま」と言ってくれました。(高1北島和真)

今回のフラワーフェスティバルで私が掲げた目標は、一人でも多くの人へ平和について考えてもらえるステージにすることでした。私は、初めて詩の朗読をしてみて、ただ書かれた文章を声に出すのではなく、文章をしっかり読んで、話のつながりを意識しながら抑揚を付けることが大切だと分かりました。

実際にカーネーションステージに立ってみた時は、想像を上回る人が集まっていてびっくりしました。聞いてくれた人が、世界平和が実現することを祈ってくれたらうれしいです。(中3石井瑛美)

私は今回フラワーフェスティバルで発表して、周りからの反応が一番うれしかったです。ジュニアライターの発表を聞いて、原爆詩に興味を持ってくれた友人や、ジュニアライターなどの活動に興味を持ってくれた友人がいたので、とてもうれしかったです。

今回、周りの人に影響を与えることができ、これからもジュニアライターの活動を通じて、身近な人に原爆の悲惨さや平和の大切さについて知ってもらいたいと思いました。(中3小林真衣)

ジュニアライターが作った詩を朗読する時に、BGMとしてあいみょんの曲「葵」を流しました。私が事前にピアノで演奏し、録音した曲です。練習している時、入院していた私の祖父が、会話もままならない状態にまでなり、いつ逝ってしまうのか分からない状態になりました。今まで身近に人の死を感じたことがなかったので、被爆者の思いや家族のつらさは想像することしかできませんでした。今回は家族という立場になり、こんなに苦しく、悲しいことなんだと実感しました。

だから「葵」の曲を弾いている時、被爆者の方々がどのような思いだったのか、家族の方の思いを強く感じました。原爆詩を朗読している時もいろいろなことが頭によぎりました。フラワーフェスティバルをきっかけに、これから取材をする時は家族の思いにも注目したいです。(中3山下綾子)

今回のフラワーフェスティバルでは、昨年度よりも大きなステージで発表できたので、より多くの人へ平和について発信できたと思います。

僕はジュニアライターとして、取材をして記事や感想を書いてきましたが、今回、崇徳高新聞部や朗読活動をしている人たち、また音楽活動をする人たちと交流して、いろいろな方法で平和の大切さについて発信することができると改めて気付きました。僕には僕のできることとして、もっとジュニアライターの活動の範囲を広げていきたいと考えました。(中2森本希承)

ジュニアライターになった私にとって、2回目のフラワーフェスティバルでした。慣れることはなく、やはり緊張しました。今回は一番大きなカーネーションステージに出るということもあり、さらに緊張が増しました。初めて司会を担当し、せりふを覚え、人前で声を出す難しさも実感しました。リハーサルでは、スムーズに言えず心配でしたが、本番ではなるべく間違えず、人に伝わりやすい発表ができたと思います。ステージが終わった後は達成感に満ちていました。(中2岡本龍之介)

フラワーフェスティバルのカーネーションステージで、自らの言葉で平和の尊さを発信しました。詩の朗読や合唱を通じて戦争や核の悲惨さ、そして未来への希望を伝える責任の重さを実感しました。多くの人が耳を傾けてくれたことで、言葉の力とその可能性に改めて気付かされました。今後も若い世代として、平和を語り継ぐ役割を果たしていきたいです。(中1河原理央菜)

ジュニアライターとしてのフラワーフェスティバル出演は初めてで緊張しましたが、楽しかったです。崇徳高校新聞部の方と合唱したことで「共に考え声を上げる仲間」がいることを実感しました。これからもヒロシマや平和について知り、声を上げ続けていくことが大切だと思いました。この小さな種が、いつか世界中に笑顔の花を咲かせると信じて。(中1竹内香琳)

私は今回のフラワーフェスティバルでの発表が、ジュニアライターとして初めての活動でした。大きなカーネーションステージで発表して緊張しましたが、他のジュニアライターが一生懸命に朗読し、心を一つにして合唱した中で、私も自分なりに頑張ることができました。

ウクライナから来られたヤナさんは誰よりも楽しそうに歌っていて、すてきだなと思いました。ステージを見に来てくれた人たちにしっかり目を向け、呼びかけるように歌うヤナさんの歌声は私の心にも深く響きました。これからもジュニアライターの一員として、平和を求め、自分にできる活動を続けたいと思いました。(中1鶴田雛)

短い練習期間の中でとても完成度が高い発表になったと思います。原爆詩の練習では、清水さん、藤越さん、下岸さんからアドバイスをもらい、とても気持ちが伝わる朗読をすることができました。自作の詩については、みんなでキーワードを持ち寄り、どうすれば思いが伝わる詩になるのか考えながら作りました。これからもジュニアライターとして世界中にカタカナの「ヒロシマ」を伝えていきたいです。(中1矢熊翔人)

原爆詩・アオギリのうた 一言一言 思い込め

詩の朗読は、表現の仕方などを教わった国立広島原爆死没者追悼(しぼつしゃついとう)平和祈念(きねん)館(中区)で朗読ボランティアをする被爆者の清水恵子さん(81)=東区=や、市民グループ「ひろしま音読の会」の藤越はる美さん(53)=中区、下岸孝恵さん(52)=東区=と一緒(いっしょ)にステージに立ちました。

ジュニアライターが今回朗読した原爆詩の作者は、子どもの時に被爆した人たちです。私たちは本人たちが当時見た悲惨(ひさん)な光景や戦後も抱(かか)えた悲しみを想像しながら声にしました。朗読という形で代弁し、戦争の恐(おそ)ろしさを多くの人に伝えたいと願いました。

次に、オリジナル詩の「育てよう、何度でも咲(さ)く平和の花を」を朗読しました。多くの人の真剣(しんけん)に聞く表情を見て、自分たちも期待に応えようと努めました。胸(むね)を張って、一言ずつ詩に込(こ)めた思いを意識しました。BGMはシンガー・ソングライターあいみょんの「葵(あおい)」です。ジュニアライターのピアノ演奏(えんそう)を録音して流しました。みんなの笑顔や平和の花を思い浮(う)かべられるよう工夫しました。

「アオギリのうた」のモデルは、ステージ近くに立つ被爆樹木です。戦地ウクライナから広島に避難した歌手のヤナ・ヤノブスカさん(43)と、アコーディオンで伴奏(ばんそう)する目の不自由な避難者男性をゲストに迎(むか)え、崇徳高新聞部と合唱しました。手をつなぐ振(ふ)り付けで締(し)めくくり、総勢約60人のステージは一体感に包まれました。

崇徳高新聞部で合唱のリーダーを務めた2年竹下世南(せな)さん(16)の感想

国内外へ伝え続けたい

「アオギリのうた」を合唱する機会を通し、私たちが平和の大切さを伝える番がすぐそこに来ていると改めて実感しました。ロシアによるウクライナ侵攻(しんこう)の被害(ひがい)に遭(あ)ったヤノブスカさんたちと同じ舞台(ぶたい)に立つ意味を胸に刻(きざ)み、ただ歌うのではなく、平和に対する思いを歌に乗せて届(とど)けることを目標にしました。

実際にステージに立つと緊張(きんちょう)が勝ってしまい、思ったように声が出ませんでした。それでも多くの人に聞いてもらえ、大きな価値(かち)のある経験になりました。

アオギリは被爆して傷(きず)つきながらも必死に生き続け、種は世界に広まりました。私たちも被爆者の生の声を聞ける最後の世代として、証言に耳を傾(かたむ)け、国内外の人たちへその思いや平和のあり方を伝え続けたいです。

私たちが担当しました

高3相馬吏子、中野愛実、藤原花凛、森美涼、高2尾関夏彩、川口悠真、川本芽花、新長志乃、竹岡伊代莉、山下裕子、山代夏葵、高1亀居翔成、川鍋岳、北島和真、佐藤那帆、西谷真衣、松藤凜、矢沢輝一、行友悠葵、中3石井瑛美、小林真衣、山下綾子、中2岡本龍之介、森本希承、中1河原理央菜、竹内香琳、鶴田雛、矢熊翔人

(2025年5月19日朝刊掲載)

【取材を終えて】

今回私たちが発表した原爆詩は、今では決して聞くことができない、子どもたちの心からの叫びがありのままにつづられた詩です。私は、そのような詩があることを知りませんでした。原爆詩を80年前に焼け野原となった場所で多くの人に発信できたことは、大きな意味を持つと感じました。平和を届ける手段は、文章だけでなく声もあると新たに発見しました。(高3森美涼)

原爆詩は、1952年の詩集「原子雲の下より」から集めた10編の詩を朗読しました。詩の作者は原爆投下当時、2歳から6、7歳までの子どもたちでした。当時の子どもたちの苦しみを私たちが代弁し、戦争の恐ろしさを多くの人に伝えたいという思いを込めました。ステージを見ていた人たちは真剣な面持ちで原爆詩を聞いてくれました。会場全体が戦時中の幼い子どもたちからのメッセージに向き合うことができたと思います。(高3中野愛実)

崇徳高と「アオギリのうた」を合唱し、平和を考える同世代が多くいることを実感しました。新聞部の皆さんとの活動を通して、私もより積極的に行動していきたいと思いました。また、私たちは主に文字を通して伝えていますが、声で直接伝えるという体験をしたことで、改めて自分の言葉で発信することへの責任の重さを感じました。

今回の活動でさまざまな人と出会い、平和を伝える形は朗読や文字など多種多様だと学びました。原爆投下から80年という節目の年に、原爆や戦争について学び考え、いろんな形で平和への思いを伝えていきたいです。(高3相馬吏子)

朗読を練習し、詩の情景を想像するとより感情がこもるようになり、私たちの声が変化していったのが印象的でした。

私たちジュニアライターは、被爆者の声に直接耳を傾け、ヒロシマで起こったことや、被爆者の苦しみについて取材しています。だからこそ、今回の朗読でも詩の書き手の思いに最大限寄り添うことができました。

私たちは被爆者が抱えるものを全て理解することはできませんが、知れば知るほど近づくことはできます。「この記事、読んでみん?」というように私たちが取材したことを伝えていくのも、その一歩になると思います。(高3藤原花凛)

朗読グループの方たちと原爆詩の朗読をしたことがとても良い体験となりました。今まで原爆詩に触れる機会があまりなかったため、読む練習を重ねる中で、作者の思いや当時の状況を考えました。私が朗読した「弟」は栗栖英雄くんが弟に水を渡さなかった後悔が書かれており、その思いを痛感しました。原爆詩や自作の詩が多くの人の平和の種を咲かす一歩となってほしいです。また、私自身も平和の種をまき、育てていきたいです。(高2山代夏葵)

今回、原爆詩の朗読をすることになって、最初は難しいイメージが強く不安もありました。しかし、朗読に正解はなく、作者の気持ちを想像することが大切だと学び、自分が聞き手に伝えたいことを詩に乗せることで自信を持って朗読することができました。また、同年代の高校生と合唱をしたことで、若者が平和を伝えたい、という思いを観客に届けられたように感じ、濃密なステージ発表となりました。8月6日に向けて、多くの人に広島の原爆の悲惨さを伝える方法を探し続け、これからもできることから行動したいと思います。(高2山下裕子)

今回は崇徳高の新聞部の皆さんと初めて一緒に活動できました。同じ高校生として平和活動に取り組む姿に以前から刺激を受けていたので、今回一緒に練習を重ね平和への思いを共有できたことで、改めて若い世代が平和活動に取り組む意味を考えさせられました。

また、普段は記事を書いて「文字で伝える」という方法で平和を発信していますが、今回朗読や歌を通してのステージ発表をして、さまざまな方向からのアプローチで平和活動ができることを実感しました。たくさんの人に足を止めてもらい、普段は特別に興味がない人にも私たちの活動や平和への思いを知ってもらえるきっかけになったのではないかと思います。(高2川本芽花)

フラワーフェスティバルのステージで、同じ広島で原爆・平和関連の取材をしている崇徳高の皆さんと、文字ではなく歌で平和の大切さを発信しました。新聞記事を書くこととは違い、声で伝えることの難しさを痛感しました。原爆詩の朗読では、聞き手にどうすれば当時の様子や詩を書いた子どもの感情を伝えることができるかを試行錯誤しながら練習しました。ステージに立って大勢の人の前で発表するのは、とても緊張しましたが、聞きながらうなずいてくれる人もいて、私たちの平和を願う思いが届いた気がしてうれしかったです。(高2尾関夏彩)

初めてフラワーフェスティバルで1番大きなステージに立ち、広島の高校生の一員として平和を訴える機会に恵まれ、感謝しています。また、ジュニアライターだけでなく、崇徳高の生徒と一緒に歌えたことで、広島の若者が一致団結して平和を唱えることができたと感じました。練習中はせりふを覚えることや、原爆詩を読む抑揚の付け方に苦戦しました。それでも本番は多くの聴衆に向かって緊張しながらも、思いをはせて詩を読み、練習の集大成を示すことができました。何より一つの作品をみんなで作り上げることの素晴らしさを、強く実感しました。今後も平和を発信する方法を模索しながら前進していきたいと思います。(高2新長志乃)

ジュニアライターになってから、ステージに立って発表したのは2度目でした。原爆詩を朗読するというアイデアは斬新で、被爆者の思いが詰まったものなので、多くの人に戦争や原爆の苦しみが伝わるだろうと思いました。今回の朗読は、感情を入れ過ぎず、あくまで自分は読み手である、という考えを基本にして練習しました。私も中学生の時、学校で原爆詩を朗読しましたが、今回とは違い、作者になりきって朗読するものだったので、伝え方がたくさんあることを学べました。(高2竹岡伊代莉)

僕は今回初めてジュニアライターのステージに立ちました。僕が今回学んだのは、心を込めて詩を声に出して読んでみる大切さです。僕は今まで原爆詩を読むとき、黙って読んでいました。しかし、黙読するだけではあまり原爆詩の気持ちが伝わってきませんでした。

原爆詩を実際に朗読して、僕は心の中で読んだ原爆詩より、心に何かグッとくるものがありました。今回改めて、声に出して読むことは大事だと気付かされました。素晴らしい経験をしたと思います。これからもジュニアライターの活動に積極的に参加し、いろいろな経験を積んでいきたいです!(高2川口悠真)

フラワーフェスティバルのように、相手の目を見ながら自分の声で伝えることは、普段の活動ではできないことです。日頃は文章に込める思いを、当日は声に乗せました。

どんな人が自作の詩に耳を傾けてくれるか心配していましたが、多くの観客が真剣にステージを見てくれているのを感じ、期待に応えようという気持ちになりました。自分たちで作った詩は、文章に込めた思いがはっきり分かっていたので、自信を持って朗読できました。詩を朗読する時は、不安な気持ちはほとんどなく、自分たちの詩に込めた思いをしっかり伝えようと、一言ずつ言葉に込めた気持ちを意識しながら朗読しました。

自分や周りの人の平和の花を咲かすため、自作の詩に込めた思いを元にして声で伝える行動もしてみたいと思いました。(高1川鍋岳)

フラワーフェスティバルで被爆者の方々が書いた詩を朗読したことで、被爆者の方々の思いを伝承できたと実感しました。詩を書いた人の姿や当時の状況、思いを想像したことで作者と直接話していないけれど、当時のことを私たちへ伝えたいという書き手の気持ちが伝わりました。

また仲間のジュニアライターの詩の朗読を聞いた時に、当時の場面が頭に浮かび、大切な家族をなくした悲しみや核兵器への怒りをとても感じました。お客さんにも届いたと思います。

また、私は今まで原爆詩へ触れたことがなかったのですが、被爆者の皆さんの言葉は、心にとても残りました。詩という形で残してくれた皆さんに感謝を伝えたいです。(高1佐藤那帆)

原爆詩を多くの人の前で発表してみて、改めて原爆詩の重みを感じました。ただ読むだけではなく聞いている人に伝えることを意識すると、一つ一つの言葉の重みが分かり、どう読めばいいのかもすごく悩みました。本番ではしっかりと声を出して、伝えるという意識を持ちながら読めたので良かったです。

また「アオギリのうた」を昨年の倍以上のスケールで歌えたのは、とても感動的でした。みんなの平和への思いが一つになったようで今でも忘れられません。来年もフラワーフェスティバルで平和への思いを発信していきたいなと思いました。(高1西谷真衣)

カーネーションステージに立つと、観客が思ったより多く、ジュニアライターの活動に興味をもってくれていると分かってうれしかったです。

「アオギリのうた」を崇徳高の人たちと歌ってみて、崇徳高の人たちの声がきれいで力強く、歌が持つ力を感じれたような気がしました。

ヤナさんたちと歌うことによって、日本から距離が遠いウクライナで起きている戦争が、実は身近で、避難者が広島にも来ているという事実を観客にも知ってもらえたのではないかと思います。

原爆詩の朗読を通して、平和発信のあり方は新聞記事を書くこと以外にもいろいろあると分かりました。今回朗読グループの皆さんの指導のおかげで、朗読が最初より格段にうまくなり、今までになかった発信手段のスキルを得ることができました。他の方法も探しつつ、さまざまな手段で平和を発信できるような人になりたいと思いました。(高1行友悠葵)

私はジュニアライターで自作した詩を朗読しました。多くの被爆者や平和活動に携わる人に取材してきた自分たちをはじめ、中高生の思い、意思を言葉にし、原爆ドームが見えるステージで当時の広島を想像しながら、平和な世界であり続けたい、という思いを込めて朗読しました。

詩を作る時に、みんなのアイデアをそれぞれ生かして一つの詩にまとめるのは難しかったですが、平和、笑顔、未来という言葉を大事にし、ジュニアライターの思いを詰めた詩を完成させることができて、強い達成感を得ました。

観客の心に強く訴え、優しく語りかけるように朗読でき、過去の惨状や平和な未来について自分事として捉えてくれたのではないかと思います。素晴らしい機会になりました。(高1矢沢輝一)

今年のステージ発表は昨年よりも広いカーネーションステージで朗読と歌の発表をしました。私がジュニアライターとしてステージに立つのは2回目でした。前回よりもパワーアップできたと思います。今回「ひろしま音読の会」のメンバーの藤越さん、下岸さん、朗読ボランティアの清水さんと朗読をすることができました。取材でもお世話になりました。私はもともとミュージカルを習っていたので、せりふを読んだ経験はありましたが、朗読はやったことがなかったので最初は少し不安でした。ですが、初めての練習の時に藤越さんの前で詩を読んだらすごく褒めてもれてうれしかったです。このステージを通してまた朗読をやってみたいなと思いました。

そして今年は崇徳高新聞部の皆さん、ウクライナ人のヤナさんたちと「アオギリの歌」を合唱しました。本番中は平和大通りでパレードの最中でしたが、ヤナさんの美声やすてきなアコーディオンの伴奏、中高生の声の厚みをお客さんに届けられたと思います。今年は「声で伝えるヒロシマ」をテーマに発表しました。朗読や歌を通して見に来てくれた人たちの中に、少しでも平和の花が咲けばいいなと思います。来年はさらにパワーアップした姿を見せられるように頑張ります!(高1松藤凜)

フラワーフェスティバルでの発表は、2回目でした。カーネーションステージのような大きな舞台で発表する機会はなかなかないので、とても緊張しましたが、楽しむことができました。朗読グループの皆さんと原爆詩を読んだり、ウクライナから避難した人たち、崇徳高新聞部の皆さんとともに「アオギリのうた」を歌ったりしたことで、過去の悲劇と現在の平和への願いが重なり合うような瞬間を感じました。

言葉や音楽を通じて、異なる背景を持つ人々と心を通わせることができたのは、本当に特別な時間でした。広島の歴史と世界の現状を考える中で、改めて平和の尊さを実感しました。(高1亀居翔成)

練習をしていましたが、実際に本番を迎えるとステージから見る人の多さに圧倒されました。やはり、本番は練習と全く違うなと思いました。

「ちゃんと声が出せれるかな」。そんな不安がありましたが、自分を信じて大丈夫と言い聞かせ朗読しました。自分の番が回ってくるまで、ドキドキしましたが、自分としてはきちんと、間を取ってゆっくり大きな声で話せたと思います。

戦争をなくしたい、平和を守りたいという思いを、少しでも伝えることができたのではないかと思います。見に来た家族も「みんなで作り上げたステージで感動した。お疲れさま」と言ってくれました。(高1北島和真)

今回のフラワーフェスティバルで私が掲げた目標は、一人でも多くの人へ平和について考えてもらえるステージにすることでした。私は、初めて詩の朗読をしてみて、ただ書かれた文章を声に出すのではなく、文章をしっかり読んで、話のつながりを意識しながら抑揚を付けることが大切だと分かりました。

実際にカーネーションステージに立ってみた時は、想像を上回る人が集まっていてびっくりしました。聞いてくれた人が、世界平和が実現することを祈ってくれたらうれしいです。(中3石井瑛美)

私は今回フラワーフェスティバルで発表して、周りからの反応が一番うれしかったです。ジュニアライターの発表を聞いて、原爆詩に興味を持ってくれた友人や、ジュニアライターなどの活動に興味を持ってくれた友人がいたので、とてもうれしかったです。

今回、周りの人に影響を与えることができ、これからもジュニアライターの活動を通じて、身近な人に原爆の悲惨さや平和の大切さについて知ってもらいたいと思いました。(中3小林真衣)

ジュニアライターが作った詩を朗読する時に、BGMとしてあいみょんの曲「葵」を流しました。私が事前にピアノで演奏し、録音した曲です。練習している時、入院していた私の祖父が、会話もままならない状態にまでなり、いつ逝ってしまうのか分からない状態になりました。今まで身近に人の死を感じたことがなかったので、被爆者の思いや家族のつらさは想像することしかできませんでした。今回は家族という立場になり、こんなに苦しく、悲しいことなんだと実感しました。

だから「葵」の曲を弾いている時、被爆者の方々がどのような思いだったのか、家族の方の思いを強く感じました。原爆詩を朗読している時もいろいろなことが頭によぎりました。フラワーフェスティバルをきっかけに、これから取材をする時は家族の思いにも注目したいです。(中3山下綾子)

今回のフラワーフェスティバルでは、昨年度よりも大きなステージで発表できたので、より多くの人へ平和について発信できたと思います。

僕はジュニアライターとして、取材をして記事や感想を書いてきましたが、今回、崇徳高新聞部や朗読活動をしている人たち、また音楽活動をする人たちと交流して、いろいろな方法で平和の大切さについて発信することができると改めて気付きました。僕には僕のできることとして、もっとジュニアライターの活動の範囲を広げていきたいと考えました。(中2森本希承)

ジュニアライターになった私にとって、2回目のフラワーフェスティバルでした。慣れることはなく、やはり緊張しました。今回は一番大きなカーネーションステージに出るということもあり、さらに緊張が増しました。初めて司会を担当し、せりふを覚え、人前で声を出す難しさも実感しました。リハーサルでは、スムーズに言えず心配でしたが、本番ではなるべく間違えず、人に伝わりやすい発表ができたと思います。ステージが終わった後は達成感に満ちていました。(中2岡本龍之介)

フラワーフェスティバルのカーネーションステージで、自らの言葉で平和の尊さを発信しました。詩の朗読や合唱を通じて戦争や核の悲惨さ、そして未来への希望を伝える責任の重さを実感しました。多くの人が耳を傾けてくれたことで、言葉の力とその可能性に改めて気付かされました。今後も若い世代として、平和を語り継ぐ役割を果たしていきたいです。(中1河原理央菜)

ジュニアライターとしてのフラワーフェスティバル出演は初めてで緊張しましたが、楽しかったです。崇徳高校新聞部の方と合唱したことで「共に考え声を上げる仲間」がいることを実感しました。これからもヒロシマや平和について知り、声を上げ続けていくことが大切だと思いました。この小さな種が、いつか世界中に笑顔の花を咲かせると信じて。(中1竹内香琳)

私は今回のフラワーフェスティバルでの発表が、ジュニアライターとして初めての活動でした。大きなカーネーションステージで発表して緊張しましたが、他のジュニアライターが一生懸命に朗読し、心を一つにして合唱した中で、私も自分なりに頑張ることができました。

ウクライナから来られたヤナさんは誰よりも楽しそうに歌っていて、すてきだなと思いました。ステージを見に来てくれた人たちにしっかり目を向け、呼びかけるように歌うヤナさんの歌声は私の心にも深く響きました。これからもジュニアライターの一員として、平和を求め、自分にできる活動を続けたいと思いました。(中1鶴田雛)

短い練習期間の中でとても完成度が高い発表になったと思います。原爆詩の練習では、清水さん、藤越さん、下岸さんからアドバイスをもらい、とても気持ちが伝わる朗読をすることができました。自作の詩については、みんなでキーワードを持ち寄り、どうすれば思いが伝わる詩になるのか考えながら作りました。これからもジュニアライターとして世界中にカタカナの「ヒロシマ」を伝えていきたいです。(中1矢熊翔人)