安野光雅さんを悼む 津和野を愛し絵を愛した

21年1月19日

2012年、中国地方ゆかりの人物の半生をたどる本紙連載「生きて」で、島根県津和野町出身の安野光雅さんを取材した。それ以来、ご自宅のある東京で仕事抜きでお会いするようになり、安野さんの行きつけの喫茶店で幾度となく話し込んだ。創作のアイデアや旅の思い出を語る時に見せた、ちゃめっ気のある笑顔が忘れられない。

<br><br>

絵を描くことを心から愛していた。戦時中を除き、「これまでに絵を描かなかった日は一日もない」と話していた。何かを説明しようとすると、テーブル上で素早くペンを走らせた。驚くほどの観察眼があり、昔の建物や農機具などの細かい構造も、たちまち分かりやすい絵になった。

<br><br>

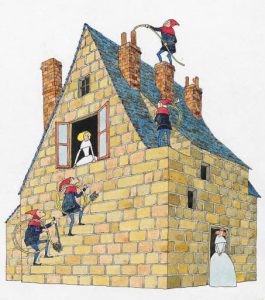

安野さんが自らの生き方を重ねた「雲中一雁(うんちゅういちがん)」という言葉には、独学の大切さが込められている。人のまねをせず、自分で学び、自分の中から出てくるものこそクリエーティブな仕事になると説いた。デビュー作「ふしぎなえ」(1968年)や「もりのえほん」(77年)などの絵本も、独学で身に付けた手法で生み出した。

<br><br>

すさまじい読書量で、科学から文学、歴史など幅広い知識があった。会話に出てくる話がどの本の、どの部分に書いてあったかまで正確に記憶していた。津和野時代の幼い日々も、その頃、頭に描いていた空想も、昨日のことのように語ってくれた。

<br><br>

「私は絵が下手。私は田舎者」という言葉も耳にした。決して津和野生まれを卑下しているのではない。ただ、そう思うことで、あぐらをかくことなく「もっと勉強しなければ、もっと本を読まなければ」と仕事にまい進できたのだという。絵のほかにエッセーも本の装丁も猛烈に仕事をこなした。

<br><br>

数年前、「画業に専念したい」という理由で、40年近く続けてきた数学雑誌の連載をやめたいと担当編集者に申し出たことがある。しかし3カ月もしないうちに大量の原稿が編集者に届いた。「やめようと思ったけれど、書きたいことが出てきて…」。結局、根っからの仕事好きはやめられなかった。

<br><br>

半面、お会いする時はいつもおおらかで、おちゃめな顔を見せた。高級店は好まず、庶民的な飲食店を愛した。すし店ではコハダを好んで食べた。話し好きで飾らない人柄に魅了された人々が絶えず周りを囲んだ。

<br><br>

あるとき、安野さんから本が5冊届いたことがある。全て「天は人の上に人をつくらず」(童話屋)という小さな文庫本だ。お礼の電話をかけると、「送ったけれど、なーんの意味もありません」と答えた。しかしよく聞くと、これまでたくさん本を出してきた中で、自身が一番気に入っている本だと教えてくれた。

<br><br>

2019年4月、電話で話したのが最後となった。「お元気ですか」と尋ねると、「しんどいのよ」とつぶやいた。いつも明るく「はい、はーい」と電話に出ていたあの声がもう聞けない。悲しい。しかし、ぬくもりのある作品と思い出は残り続ける。空想する楽しさと、自分の頭できちんと考えることの大切さを教えていただいた。(里田明美)

<br><br>

◇

<br><br>

安野光雅さんは昨年12月24日死去、94歳。

<br><br>

<strong><安野光雅さんの歩み></strong><br><br>

1926年 島根県津和野町に生まれる<br>

32年 津和野尋常高等小学校(現津和野小)に入学<br>

40年 宇部工業学校(現宇部工業高)に入学<br>

45年 陸軍船舶兵として召集。9月に復員<br>

48年 代用教員として徳山市(現周南市)の小学校に勤務。山口師範学校研究科(現山口大教育学部)で学ぶ<br>

50年 上京<br>

51年 東京都三鷹市の小学校で図工教諭<br>

52年 結婚<br>

61年 教員を辞め、画家として独立<br>

68年 初の絵本「ふしぎなえ」出版<br>

74年 「ABCの本」で芸術選奨・文部大臣新人賞<br>

77年 「あいうえおの本」でBIB金のりんご賞<br>

78年 「安野光雅の画集」でボローニャ国際児童図書展グラフィック大賞<br>

84年 国際アンデルセン賞画家賞<br>

88年 紫綬褒章<br>

2001年 津和野町に安野光雅美術館が開館<br>

08年 菊池寛賞<br>

12年 文化功労者

<br><br>

(2021年1月19日朝刊掲載)