「がんす横丁」シリーズ 夢の盛り場―新天地界わいの思い出― (十七)サーカス挿話①

15年9月13日

文・薄田太郎 絵・福井芳郎

盛り場での数ある見世物小屋乃至(ないし)興行モノのうちでも、サーカスの出現となると、それが大組織なものであればあるだけ、誰もの心のうちに、忘れられない印象を刻みつけているようである。

詳しくは、明治四十四年であったか、中央勧商場の広場全部に、大テント張りのデパートのようなサーカス団がやって来た。その名称は忘れたが、サーカスというなまえは、子供心にはっきりと覚えている。

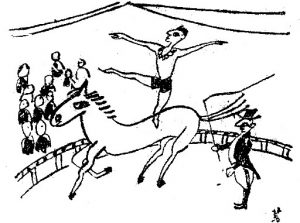

十数頭の馬が並んで、プンプン鼻をつくその体臭が、何とも言えぬ忘れられぬモノであるが、それだけにこの一団は、ウマを中心としたサーカスであった。というのは、テントの中央に円形の舞台がつくられ、馬はそのマワリを回る。ある晩、演技最中に観衆のうちから、見すぼらしい風体の青年が現れて、舞台中央で係員といろいろやりとりをはじめた。青年は「馬に乗せて呉(く)れ」と言うが係員は危(あぶな)いと言って乗せようとしない。係りの者が十人近くも現れて、それを阻止する。二階の音楽団はラッパの手をやめ、首を出してこの騒ぎを見ている。場内が湧いてくる。すると、馬が近づいてこの青年の顔に、鼻をすりつける。

やがてウマが、円を描いて走りはじめる。とつじょ青年はこの馬に飛び乗って、妙技を展開する。トランペットの音が、たかだかと鳴りひびく。一人の口上役が現れて、この青年がアメリカ新帰朝、当代一流の馬の名手であることを述べる。馬上の青年は、演技なかばに見すぼらしい服を脱ぎ捨てて、アデやかなミドリの舞台着姿となりあちゃら仕込みの馬技を見せる――といったやりかたであるが、凡(およ)そ四十年以前に、欺くも洗練された演出が見られた。なおこのサーカスの呼びモノはアフリカから連れて来た縞馬(しまうま)であったが、このウマは二人にそのクツワを握られたまま、場内を一巡するだけで、折角この馬の曲技を期待した子供たちを失望させた。然し熊の演技は大人気を呼んで、その後、播磨屋町小学校跡に現れたライオン、豹(ひょう)などの所謂(いわゆる)「猛獣使い」の一行から(この時、豹のため一人のヒロシマの子供がギセイになった)オットセイの曲芸を見せた有田洋行の来演までには、広島でのサーカスにもいろいろの変センがあり、大正中期に観音町球場にカウボーイとコサック騎兵の馬技が公開されアメリカ女流第一の馬の名手が、シッ走中の馬の腹をくぐる妙技を見せたり、八丁堀角の急造のタンクの中を、遠心力を利用して決死的シッ走をしたオートバイの名手(のちに、神戸あたりで演技中即死)たちのことは、それぞれにわびしいジンタの音とともに、なつかしい盛り場での思い出である。

(2015年9月13日中国新聞セレクト掲載)

盛り場での数ある見世物小屋乃至(ないし)興行モノのうちでも、サーカスの出現となると、それが大組織なものであればあるだけ、誰もの心のうちに、忘れられない印象を刻みつけているようである。

詳しくは、明治四十四年であったか、中央勧商場の広場全部に、大テント張りのデパートのようなサーカス団がやって来た。その名称は忘れたが、サーカスというなまえは、子供心にはっきりと覚えている。

十数頭の馬が並んで、プンプン鼻をつくその体臭が、何とも言えぬ忘れられぬモノであるが、それだけにこの一団は、ウマを中心としたサーカスであった。というのは、テントの中央に円形の舞台がつくられ、馬はそのマワリを回る。ある晩、演技最中に観衆のうちから、見すぼらしい風体の青年が現れて、舞台中央で係員といろいろやりとりをはじめた。青年は「馬に乗せて呉(く)れ」と言うが係員は危(あぶな)いと言って乗せようとしない。係りの者が十人近くも現れて、それを阻止する。二階の音楽団はラッパの手をやめ、首を出してこの騒ぎを見ている。場内が湧いてくる。すると、馬が近づいてこの青年の顔に、鼻をすりつける。

やがてウマが、円を描いて走りはじめる。とつじょ青年はこの馬に飛び乗って、妙技を展開する。トランペットの音が、たかだかと鳴りひびく。一人の口上役が現れて、この青年がアメリカ新帰朝、当代一流の馬の名手であることを述べる。馬上の青年は、演技なかばに見すぼらしい服を脱ぎ捨てて、アデやかなミドリの舞台着姿となりあちゃら仕込みの馬技を見せる――といったやりかたであるが、凡(およ)そ四十年以前に、欺くも洗練された演出が見られた。なおこのサーカスの呼びモノはアフリカから連れて来た縞馬(しまうま)であったが、このウマは二人にそのクツワを握られたまま、場内を一巡するだけで、折角この馬の曲技を期待した子供たちを失望させた。然し熊の演技は大人気を呼んで、その後、播磨屋町小学校跡に現れたライオン、豹(ひょう)などの所謂(いわゆる)「猛獣使い」の一行から(この時、豹のため一人のヒロシマの子供がギセイになった)オットセイの曲芸を見せた有田洋行の来演までには、広島でのサーカスにもいろいろの変センがあり、大正中期に観音町球場にカウボーイとコサック騎兵の馬技が公開されアメリカ女流第一の馬の名手が、シッ走中の馬の腹をくぐる妙技を見せたり、八丁堀角の急造のタンクの中を、遠心力を利用して決死的シッ走をしたオートバイの名手(のちに、神戸あたりで演技中即死)たちのことは、それぞれにわびしいジンタの音とともに、なつかしい盛り場での思い出である。

(2015年9月13日中国新聞セレクト掲載)