「がんす横丁」シリーズ がんす横丁 (二)鶴見橋を渡った彼女たち

16年7月24日

文・薄田太郎 え・福井芳郎

広島の数ある橋のうちでも、一番親しめる名前は「鶴見橋」である。比治山あたりに鶴の姿が見られたころの名前がそのまま今日にまで伝えられて、いかにもあの橋の上から鶴が見られたような気がする。

しかし鶴見橋がかけられたのは明治十三年四月一日なので、橋の名前から来る感じほどは古いものではない。そしてその名付親らしいものも判(わか)らないが、この橋の発起人は鈴川勘左衛門、池田格次郎ほか六人の名前が記録されて、はじめは橋を渡るにいくらかの銭を取ったものが、明治二十九年五月以来、広島市の管理に移されて長さ六十四間、幅三間の無料橋になった。

明治末年まで白木造りの橋であったものが、大正初期に赤ペンキ塗りの鉄製のらんかんがはめられていわゆるハイカラ橋になったが、橋を渡る度(たび)ごとに、足元の木橋がカタンコトンと大きな音を立てた冬の夜などは、この橋を渡る足駄の音が遠くまで響いたもので、引潮の時にはとくにきつい反響がついていた。

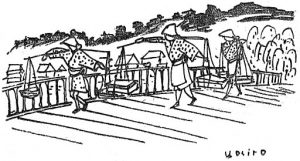

子供心に覚えているのに、大河、丹那方面から毎朝天秤(てんびん)棒に魚籠を引っかけてこの橋を渡って、広島に繰り込んでくる女魚屋の一団の活発な動きがある。彼女たちはいずれもが既婚者で頭に手拭いを被(かぶ)り、木綿絣(がすり)のキモノでワラジ履きのいでたちは、確かに明治、大正にかけて独特な風俗を見せたものである。

彼女たちは、右に被服厰(しょう)、比治山下を見ながら当時の広島の中の棚の魚市場に出かけ、ここでの仕入れをそのまま広島市の東部方面に商売に歩いたもので、大体その日の午後二時ごろまでには魚を売り尽くしたものである。

そして彼女たちのたのしみは、その儲(もう)けの一部で買い食いすることで、堀川町中央勧商場近くの八百屋の店先に腰を下して秋のさなかには好物の熟柿(じゅくし)をかぶりついたもので、さらに鶴見橋西詰あたりの駄菓子屋にとぐろを巻いて世間話に夢中になっていた彼女たちであった。

朝のあわただしさに、彼女たちがこの橋一ぱいにスクラム組んで東から渡って来るあたりは一しおの壮観であった。誰もが大声で話し合いながら足ばやに笑い興じながら鶴見橋を渡る風景には、異様な体臭さえただようていた。「頭の真中にサザエのつぼやき」とハイカラ節を口ずさむ彼女たちであった。

大正四年四月、今の原爆ドーム、物産陳列館が出来上って、西練兵場の共進会に広島中の人気をさらった「メガネをかけた蒙古の豆婆さん」がうたったハイカラ節の想(おも)い出は、広島への道を往来したあのころのエネルギッシュな彼女たちの胸に深く秘められていることであろう。

(2016年7月24日中国新聞セレクト掲載)

広島の数ある橋のうちでも、一番親しめる名前は「鶴見橋」である。比治山あたりに鶴の姿が見られたころの名前がそのまま今日にまで伝えられて、いかにもあの橋の上から鶴が見られたような気がする。

しかし鶴見橋がかけられたのは明治十三年四月一日なので、橋の名前から来る感じほどは古いものではない。そしてその名付親らしいものも判(わか)らないが、この橋の発起人は鈴川勘左衛門、池田格次郎ほか六人の名前が記録されて、はじめは橋を渡るにいくらかの銭を取ったものが、明治二十九年五月以来、広島市の管理に移されて長さ六十四間、幅三間の無料橋になった。

明治末年まで白木造りの橋であったものが、大正初期に赤ペンキ塗りの鉄製のらんかんがはめられていわゆるハイカラ橋になったが、橋を渡る度(たび)ごとに、足元の木橋がカタンコトンと大きな音を立てた冬の夜などは、この橋を渡る足駄の音が遠くまで響いたもので、引潮の時にはとくにきつい反響がついていた。

子供心に覚えているのに、大河、丹那方面から毎朝天秤(てんびん)棒に魚籠を引っかけてこの橋を渡って、広島に繰り込んでくる女魚屋の一団の活発な動きがある。彼女たちはいずれもが既婚者で頭に手拭いを被(かぶ)り、木綿絣(がすり)のキモノでワラジ履きのいでたちは、確かに明治、大正にかけて独特な風俗を見せたものである。

彼女たちは、右に被服厰(しょう)、比治山下を見ながら当時の広島の中の棚の魚市場に出かけ、ここでの仕入れをそのまま広島市の東部方面に商売に歩いたもので、大体その日の午後二時ごろまでには魚を売り尽くしたものである。

そして彼女たちのたのしみは、その儲(もう)けの一部で買い食いすることで、堀川町中央勧商場近くの八百屋の店先に腰を下して秋のさなかには好物の熟柿(じゅくし)をかぶりついたもので、さらに鶴見橋西詰あたりの駄菓子屋にとぐろを巻いて世間話に夢中になっていた彼女たちであった。

朝のあわただしさに、彼女たちがこの橋一ぱいにスクラム組んで東から渡って来るあたりは一しおの壮観であった。誰もが大声で話し合いながら足ばやに笑い興じながら鶴見橋を渡る風景には、異様な体臭さえただようていた。「頭の真中にサザエのつぼやき」とハイカラ節を口ずさむ彼女たちであった。

大正四年四月、今の原爆ドーム、物産陳列館が出来上って、西練兵場の共進会に広島中の人気をさらった「メガネをかけた蒙古の豆婆さん」がうたったハイカラ節の想(おも)い出は、広島への道を往来したあのころのエネルギッシュな彼女たちの胸に深く秘められていることであろう。

(2016年7月24日中国新聞セレクト掲載)