「がんす横丁」シリーズ がんす横丁 (三十)賀葉多連(かはだれん)の囃子(はやし)船㊦

17年6月4日

文・薄田太郎 え・福井芳郎

河田兵衛氏は永(なが)年、大手町四丁目時代の中国新聞社の印刷部に籍を置いて終日工場で活字と取組み、平素あまり口も利かない地味な人間であった。その彼が一方では篠(しの)笛や鳴物を習得して、多くの弟子たち(これらのうちには本通筋商家の主人もあった)から「先生先生」と言われた時代もあり、大正元年、大阪道頓堀中座で先代雁治郎一座のお囃子を手伝ったこともある。

また芸備日日、中国新聞を通じて、いわゆる操觚(そうこ)(言論)界の異色と言はれた法安雅次君(同君も八月六日に倒れた)も「河田君は広島の名物男だった。あの芸才は惜しい」と言って、工場以来の知友関係をつづけた。当時から河田、法安両氏とも和服で通したのも妙で、河田兵衛の角帯姿には昔のままの広島人がうかがえた。

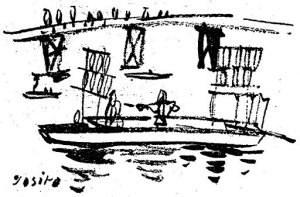

彼はのちに下流川町に居住しても、ひきつづき管弦祭前夜には囃子船を浮かべた。ある年は、船の舳先(へさき)にたたみ二畳敷の舞台をつくり、四つ角には大雪洞を飾り、踊り方二名を登場させて好評を博した。

この踊り方の登場はこれまでにない企画で、二組の踊り方が準備された。一つの踊は胡蝶(こちょう)の舞で、いま一つは元禄踊りであった。忘れもしないこの元禄姿の踊り方には、当時薬研堀の踊りの師匠、作田門下の逸材と言われた坂本しげさんがいて、その容姿をこの舞台に見せたものである。これは若き日の花柳寿広さんであった。

そのころ盛んに行われた柳座や八千代座での舞会(まいかい)では、必ず美しい坂本しげさんの姿も見られた。また木挽町にいた笛の師匠、島村先生の流れをくむ河田兵衛と土生健吉氏(当年七十歳、芸道五十数年の経験者)らはいつもこれら舞会のお囃子方をつとめたもので、河田兵衛が「汐汲み」や「藤娘」の舞台に自作の花火をしかけたのも懐しい舞会風景であった。

囃子船でなじまれた河田兵衛も昭和三年十一月の御大典お祝いに賀葉多連のしゃぎりを出し、FK(広島放送局)からこのお囃子放送をしたのを機会に、芸能界から引退した。去る昭和二十二年の冬、草津町で病没したが、最後まで愛用の笛二十数本は手離さなかった。

なお、囃子船はその後、賀葉多連のほかに数団体が名乗りをあげて、その妍(けん)を競うて市民を喜ばせた。

(2017年6月4日中国新聞セレクト掲載)

河田兵衛氏は永(なが)年、大手町四丁目時代の中国新聞社の印刷部に籍を置いて終日工場で活字と取組み、平素あまり口も利かない地味な人間であった。その彼が一方では篠(しの)笛や鳴物を習得して、多くの弟子たち(これらのうちには本通筋商家の主人もあった)から「先生先生」と言われた時代もあり、大正元年、大阪道頓堀中座で先代雁治郎一座のお囃子を手伝ったこともある。

また芸備日日、中国新聞を通じて、いわゆる操觚(そうこ)(言論)界の異色と言はれた法安雅次君(同君も八月六日に倒れた)も「河田君は広島の名物男だった。あの芸才は惜しい」と言って、工場以来の知友関係をつづけた。当時から河田、法安両氏とも和服で通したのも妙で、河田兵衛の角帯姿には昔のままの広島人がうかがえた。

彼はのちに下流川町に居住しても、ひきつづき管弦祭前夜には囃子船を浮かべた。ある年は、船の舳先(へさき)にたたみ二畳敷の舞台をつくり、四つ角には大雪洞を飾り、踊り方二名を登場させて好評を博した。

この踊り方の登場はこれまでにない企画で、二組の踊り方が準備された。一つの踊は胡蝶(こちょう)の舞で、いま一つは元禄踊りであった。忘れもしないこの元禄姿の踊り方には、当時薬研堀の踊りの師匠、作田門下の逸材と言われた坂本しげさんがいて、その容姿をこの舞台に見せたものである。これは若き日の花柳寿広さんであった。

そのころ盛んに行われた柳座や八千代座での舞会(まいかい)では、必ず美しい坂本しげさんの姿も見られた。また木挽町にいた笛の師匠、島村先生の流れをくむ河田兵衛と土生健吉氏(当年七十歳、芸道五十数年の経験者)らはいつもこれら舞会のお囃子方をつとめたもので、河田兵衛が「汐汲み」や「藤娘」の舞台に自作の花火をしかけたのも懐しい舞会風景であった。

囃子船でなじまれた河田兵衛も昭和三年十一月の御大典お祝いに賀葉多連のしゃぎりを出し、FK(広島放送局)からこのお囃子放送をしたのを機会に、芸能界から引退した。去る昭和二十二年の冬、草津町で病没したが、最後まで愛用の笛二十数本は手離さなかった。

なお、囃子船はその後、賀葉多連のほかに数団体が名乗りをあげて、その妍(けん)を競うて市民を喜ばせた。

(2017年6月4日中国新聞セレクト掲載)