「がんす横丁」シリーズ がんす横丁 (五十八)大手町界隈(かいわい)(その4)㊤

18年8月26日

文・薄田太郎 え・福井芳郎

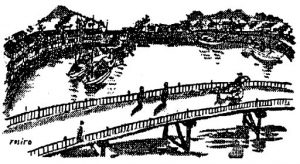

大手町四、五丁目へ架かる新橋は明治七年九月にできたものであるが、この橋の上からみられた元安橋近くの風景は、昔の広島人には忘れられない。大手町側や天神町側から、それぞれ掛け出し造りの家が並んでいたのも広島独特の風景である。元安橋の西詰や鳥屋町の大雁木(がんぎ)近くにてい泊している船の上で、七輪(しちりん)の火が燃えていた川筋特有の庶民的風景も忘れられない。

牡蠣(かき)船のある遠景も、川よ美しくの点描要素で、新橋から見られた川端夜景には、いいようのない郷愁を感じたものである。新橋跡に架けられたイサム・ノグチ氏の橋を見るにつけても、あのころの五丁目界隈が懐かしまれる。

旧五丁目は、今や百メートル道路のために蟬(せみ)の抜殻同様な姿となっているが、イサム橋を渡った東への道路は急な勾配となって、五丁目の精が百メートル道路へのレジスタンスを見せているように思える。

ところで、旧五丁目西側角は吉川洋服店、隣は屋上に大看板を掲げた大阪商船の回漕(かいそう)店、次は蔵内旅館で、その前身は二丁目で書いた福田貞助氏の料亭梅花楼であった。そして、その隣家が小山内建氏の宅で、二丁目の藤井徳兵衛氏の家から引っ越した、広島で二度目の住家であった。

子息で劇作家の小山内薫先生と広島のつながりをハッキリするため、例によって末娘の岡田八千代さんの話を引用しよう。

「父は兄(薫氏)が五つ、私が三つのときに、三十七でこの世を去った。明治十八年二月十六日である。急病であった。

ほとんど連日のように続いた送別会の最後の宴会に出席するために、いったん家へかえって、衣類を和服に改めて出かけようとして便所に入った。あまりに咳(せき)をせくので、姉の乳母がぬるま湯をこしらえて便所まで持って行った。ちょうど、たそがれどきで便所のなかは薄暗かったが、その湯を父に呑(の)ませると、胸もとが濡(ぬ)れていたので、なんの気なしに手で拭って縁先へもどって、その手を見ると血に染まっていたので、驚いて大声で人を呼んだ。

父が最後に行くはずであった宴会場は、その時の私達の家からは垣一重隣りだったので、すでに集まっていた父の友達は、小山内宅で火を失したのだと思って一同が駆けつけた」

この連載は、1953(昭和28)年1月から3月にかけて中国新聞夕刊に掲載したものです。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。

(2018年8月26日中国新聞セレクト掲載)

大手町四、五丁目へ架かる新橋は明治七年九月にできたものであるが、この橋の上からみられた元安橋近くの風景は、昔の広島人には忘れられない。大手町側や天神町側から、それぞれ掛け出し造りの家が並んでいたのも広島独特の風景である。元安橋の西詰や鳥屋町の大雁木(がんぎ)近くにてい泊している船の上で、七輪(しちりん)の火が燃えていた川筋特有の庶民的風景も忘れられない。

牡蠣(かき)船のある遠景も、川よ美しくの点描要素で、新橋から見られた川端夜景には、いいようのない郷愁を感じたものである。新橋跡に架けられたイサム・ノグチ氏の橋を見るにつけても、あのころの五丁目界隈が懐かしまれる。

旧五丁目は、今や百メートル道路のために蟬(せみ)の抜殻同様な姿となっているが、イサム橋を渡った東への道路は急な勾配となって、五丁目の精が百メートル道路へのレジスタンスを見せているように思える。

ところで、旧五丁目西側角は吉川洋服店、隣は屋上に大看板を掲げた大阪商船の回漕(かいそう)店、次は蔵内旅館で、その前身は二丁目で書いた福田貞助氏の料亭梅花楼であった。そして、その隣家が小山内建氏の宅で、二丁目の藤井徳兵衛氏の家から引っ越した、広島で二度目の住家であった。

子息で劇作家の小山内薫先生と広島のつながりをハッキリするため、例によって末娘の岡田八千代さんの話を引用しよう。

「父は兄(薫氏)が五つ、私が三つのときに、三十七でこの世を去った。明治十八年二月十六日である。急病であった。

ほとんど連日のように続いた送別会の最後の宴会に出席するために、いったん家へかえって、衣類を和服に改めて出かけようとして便所に入った。あまりに咳(せき)をせくので、姉の乳母がぬるま湯をこしらえて便所まで持って行った。ちょうど、たそがれどきで便所のなかは薄暗かったが、その湯を父に呑(の)ませると、胸もとが濡(ぬ)れていたので、なんの気なしに手で拭って縁先へもどって、その手を見ると血に染まっていたので、驚いて大声で人を呼んだ。

父が最後に行くはずであった宴会場は、その時の私達の家からは垣一重隣りだったので、すでに集まっていた父の友達は、小山内宅で火を失したのだと思って一同が駆けつけた」

この連載は、1953(昭和28)年1月から3月にかけて中国新聞夕刊に掲載したものです。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。

(2018年8月26日中国新聞セレクト掲載)