「がんす横丁」シリーズ がんす横丁 (六十)大手町界隈(かいわい)(その6)㊤

18年9月30日

文・薄田太郎 え・福井芳郎

県庁橋と言われた「万代橋」を東に渡ると、大手町七丁目である。万代橋は明治の聖代を祝って名付けられた橋で、明治十一年に架橋、大正五年三月、木橋から鉄橋に切り替えられた。

原爆のあおりを食らったこの橋も、辛うじて人の往来に耐えてはいるが、コンクリート製のらんかんは壊れたまま(注・1953年の連載当時)で、哀れ廃橋の日を待つかのようである。

右側の橋銘盤には「万代橋」、左側は「よろずよばし」と昔のままで、流石(さすが)に華やかであった県庁橋時代が偲(しの)ばれる。

橋を西に渡って日本銀行角までの小路を「どんぐり小路」と言うが、「よろずよ橋」という立派な橋名に比べて、あまりにもひょうげた小路で、広島の小路としては珍名のブルイである。万代橋の東側一帯は空地になって、かつての八丁目界隈を偲ぶ何ものもない。

橋の東詰には石門のついた浅野五家老の一人、上田男爵の邸宅があった。陸軍第五師団の野津師団長の官舎時代には、この石門の前に正月には立派なアーチが建てられて、ミカンが点々と飾られていた風景を見たという広島人もある。

大手町通りに出るこの通りの南側には、斯界(しかい)の先輩内田哲郎氏や、商議所の書記長からFKの放送部長の時代にかけて、地元人と密接なつながりがあった内田信夫氏の家もあった。

そして同じ南側、大手町通りの角には古い二階建の洋館があって、国学院とかいう名の幼稚園が開かれていた。それがのちに堀田眼科病院となり、昭和初期には橋通りの突き当りには広島逓信局があった。古風な表門も思い出される。逓信局が開設される前は広島商業の寄宿舎であった。

隣りは風呂屋で、入口のガラスに赤ペンキで松屋と書いてあったように思う。風呂屋の入口からノレンが姿を消したあとの風景で、この軒並みには刀の研屋があったようにも思われる。

この研屋の前のあたりには郵便局、薬屋、小間物屋が並んで、郵便局前から公会堂前へ抜ける道には外郎(ういろう)屋もあり、右に本逕(ほんきょう)寺、左に日蓮宗の長久寺がある。現地を訪ねて行きずりの老人と話をしたが、この老人は長年七丁目に住んでいる人で、本逕寺の松はその手入れにずいぶん金をくいましたと言う。

この連載は、1953(昭和28)年1月から3月にかけて中国新聞夕刊に掲載したものです。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。

(2018年9月30日中国新聞セレクト掲載)

県庁橋と言われた「万代橋」を東に渡ると、大手町七丁目である。万代橋は明治の聖代を祝って名付けられた橋で、明治十一年に架橋、大正五年三月、木橋から鉄橋に切り替えられた。

原爆のあおりを食らったこの橋も、辛うじて人の往来に耐えてはいるが、コンクリート製のらんかんは壊れたまま(注・1953年の連載当時)で、哀れ廃橋の日を待つかのようである。

右側の橋銘盤には「万代橋」、左側は「よろずよばし」と昔のままで、流石(さすが)に華やかであった県庁橋時代が偲(しの)ばれる。

橋を西に渡って日本銀行角までの小路を「どんぐり小路」と言うが、「よろずよ橋」という立派な橋名に比べて、あまりにもひょうげた小路で、広島の小路としては珍名のブルイである。万代橋の東側一帯は空地になって、かつての八丁目界隈を偲ぶ何ものもない。

橋の東詰には石門のついた浅野五家老の一人、上田男爵の邸宅があった。陸軍第五師団の野津師団長の官舎時代には、この石門の前に正月には立派なアーチが建てられて、ミカンが点々と飾られていた風景を見たという広島人もある。

大手町通りに出るこの通りの南側には、斯界(しかい)の先輩内田哲郎氏や、商議所の書記長からFKの放送部長の時代にかけて、地元人と密接なつながりがあった内田信夫氏の家もあった。

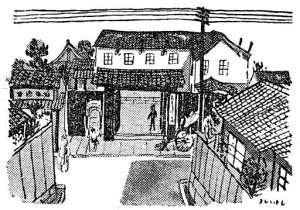

そして同じ南側、大手町通りの角には古い二階建の洋館があって、国学院とかいう名の幼稚園が開かれていた。それがのちに堀田眼科病院となり、昭和初期には橋通りの突き当りには広島逓信局があった。古風な表門も思い出される。逓信局が開設される前は広島商業の寄宿舎であった。

隣りは風呂屋で、入口のガラスに赤ペンキで松屋と書いてあったように思う。風呂屋の入口からノレンが姿を消したあとの風景で、この軒並みには刀の研屋があったようにも思われる。

この研屋の前のあたりには郵便局、薬屋、小間物屋が並んで、郵便局前から公会堂前へ抜ける道には外郎(ういろう)屋もあり、右に本逕(ほんきょう)寺、左に日蓮宗の長久寺がある。現地を訪ねて行きずりの老人と話をしたが、この老人は長年七丁目に住んでいる人で、本逕寺の松はその手入れにずいぶん金をくいましたと言う。

この連載は、1953(昭和28)年1月から3月にかけて中国新聞夕刊に掲載したものです。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。

(2018年9月30日中国新聞セレクト掲載)