ビキニ被災50年 海に死の灰が降った日

04年1月1日

米国が「ブラボー」と呼んだ水爆実験で、中部太平洋マーシャル諸島の住民や、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員たちが被曝(ひばく)した。この「ビキニ被災」から3月1日で、ちょうど半世紀を迎える。

広島原爆の1000倍という巨大な威力。その衝撃は、原水爆禁止運動がうねりのように全国に広がり、ヒロシマ・ナガサキの原爆被害をあらためて世界に広める契機ともなった。しかし、21世紀を迎えた今、核保有国は拡散を続ける。小型核兵器の開発の動きもある。人類と地球に再び、「死の灰」を降らせるのか―。(森田裕美)

第五福竜丸の元乗組員大石又七さん(69)は現在、東京都大田区でクリーニング店を営む傍ら、死の灰を浴びた体験の証言活動を続ける。昨年、「ビキニ事件の真実」を出版。被曝五十年を迎える思いを語ってもらった。

仮眠していた船室に、黄色い光がサーっと入ってきた。慌ててデッキに上がったが、何が何だか分からない。しばらくして、晴れていた空が一変して暗くなり、白い粉が降った。口に入るとジャリジャリし、肌に触れるとチクチク痛んだ。

あれから半世紀。事件の印象が強くて、その後は長かったようでも短かったようでもある。

原水爆禁止運動が盛り上がった一方、私たち乗組員への偏見や、見舞金が入ると、ねたみも生まれた。無言の圧力で、口をつぐまざるを得ない雰囲気になった。

事件を忘れようと上京し、目立たぬようにクリーニングの仕事を始めた。でも事件からは逃れられない。最初の子どもが死産だった。もしかして…と忘れかけていた不安がよみがえった。九三年に肝臓がんも患った。

人前で、積極的に発言し始めたのはここ二十年くらいだ。家族のことを考えると、話さずに済むなら、話したくない。でも「誰かが話さないと、人類はまた同じ目に遭ってしまう」と考えるようになった。物言わず死んでいった仲間を思うと、黙ってはいられない。自分だけが助かっている負い目もある。

月に何度か第五福竜丸展示館(東京都江東区)で修学旅行生たちに体験を話す。必ず「第五福竜丸の事件は過去の出来事ではないんです。今も続いている問題です」と伝えている。

体験を話して核兵器のこわさを伝えるだけでなく、核兵器が実戦配備されている世界の現状も話す。そうでないと、子どもたちにとって事件は昔話になる。

自分で作った模型船を示し、漁業の話もする。日常の生活の中で、何も知らないごく普通の人間がいきなり核兵器にぶつかり、もろく倒れてしまう。そうした現実を伝えるためだ。

実験でもこれだけ被害があった。なら今、実際に戦争で使われたらどうなるだろうか? それを想像してほしい。

積極的に発言をすると、元乗組員の代表のように見られる。けど、それは違う。被曝した事実は同じでも、みんな性格も違うし、半世紀でいろんな考えが生まれた。生き残っている仲間も、健康な人と、病気を抱えている人がいる。人前に出る人も、被曝を隠して暮らしている仲間もいる。

それぞれが事件の真実だと、私は思っている。二十三人にそれぞれ人生がある。けど、その人生が、事件で大きく変えられたことは間違いない。

最近、世界や国内情勢に絶望的な気分でいる。日本は戦後、「戦争はいけない」とあれだけ誓ったのに、今は「平和」を口にするのさえ恥ずかしく思える雰囲気。多くの人にとって、核の問題は人ごとだ。

もう人間は落ちる所まで落ちていくのではないか。でも落ちていくときに、訴えてきたことがやはり正しかったと言えるよう語り続けたい。

一昨年、マーシャル諸島を訪問した。現地の被曝者たちと交流した。彼らは米国の実験による被害を受け、補償に支えられている。その代わりに、米国の核戦略をつかさどり、米本土を守るための米軍基地がある。

日本の姿を見た気がした。

今年三月に再び、マーシャルを訪ねる。自作した第五福竜丸の模型船を、首都マジュロに完成予定の平和ミュージアムに贈ろうと思う。海の向こうとこちらで同じヒバクシャが、核兵器廃絶を願っていることを伝え続けるために。

実験名は「ブラボー」。

15メガトンの水爆が爆発し、放射性物質が降り注ぐ。

漁船「第五福竜丸」の23人が操業中だった。

一九五四年三月一日、米国は当時、国連信託統治領だった中部太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁で水爆実験「ブラボー」を実施した。威力は、当時としては史上最大の十五メガトン、広島型原爆の千倍に上った。爆発で巻き上げられた砂やサンゴは、放射性降下物(死の灰)となって降り注いだ。風下にいた島民、米軍の観測兵、そして近海で操業していたマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員たちが被曝した。

第五福竜丸は、ビキニ環礁の東百六十キロ付近で操業中だった。乗組員二十三人が全員被曝した。二週間後の三月十四日、母港の静岡・焼津に帰港。その年の九月、最年長だった無線長久保山愛吉さんが四十歳で死亡。現在までに十二人が亡くなっている。

日本政府は、日本の漁船の被災船数は八百五十六隻と発表している。これらの船の乗組員の汚染については不明のまま。水揚げされたマグロは放射能で汚染され、大量に廃棄された。

事件は、目に見えない放射線の恐怖を国民に突きつけた。広島、長崎の被害をあらためて感じさせた。こうして、東京・杉並の女性たちが署名運動に立ち上がるなど、原水爆禁止運動が盛り上がる。しかし、大衆運動として出発した運動はその後、政党色を強め、旧ソ連の核実験の評価をめぐり、分裂へと至る。

事件は翌年一月、米国が日本政府に二百万ドルの慰謝料を支払うことで政治決着し、第五福竜丸の乗組員には一人平均二百万円が支払われた。福竜丸はその後、数奇な運命をたどったが、現在は東京・夢の島で保存・展示されている。

「人類の平和のため」と住民は島を追われた。

繰り返される移住。

放射能の除去作業は一部で今も続く。

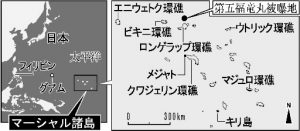

マーシャル諸島は日本の東南約四千キロに位置し、二十九の環礁と五つの島からなる。

五四年三月一日、水爆実験「ブラボー」は、風下のロンゲラップ環礁で八十六人、さらに東のウトリック環礁で百六十六人(いずれも胎児を含む)の頭上に「死の灰」を降らせた。

被曝者は、この人数ではとどまらないとされる。米国は四六―五八年にかけ、マーシャル諸島北部のビキニ環礁とエニウェトク環礁で計六十七回の核実験を繰り返した。周辺の島民が、その放射性降下物を浴びたり、残留放射能で内部被曝したりした可能性は否定できない。

ビキニ環礁の住民は実験場となった当時、「人類の平和のため」との理由で島を強制退去させられた。ロンゲリック環礁、クワジェリン環礁、キリ島などを転々と移住。米国は六八年にいったん安全宣言を出し、島民は帰ったが、ヤシの実から放射性物質が検出されるなどして、七八年に環礁を閉鎖。島民は再び、キリ島に移住した。

現在は、短期間の滞在には問題のない汚染レベルとされ、ダイビングツアーもある。

ロンゲラップ環礁の住民たちは、「ブラボー」から丸二日以上が経過した後、米軍が避難させた。五七年、米国の安全宣言によりいったん帰島したものの、放射線被曝の急性症状と似た症状が表れ、住民たちは八五年、再び島から脱出した。

米国は九八年から再定住計画を進め、今も放射性物質の除去作業が続く。住民たちは現在、無人島メジャトのほか、首都マジュロ、イバイなど人口密集地に暮らしている。

もう一つの実験場だったエニウェトク環礁は八〇年、米国の資金で環境整備され、移住させられていた住民たちは環礁の南部に帰島した。

米国はビキニなど四つの環礁での核被害を認め、一億五千万ドルを拠出。基金により住民への無料医療などが実施されてきたが、米側は追加補償には応じず、財源不足に。昨年末でとうとう事業打ち切りが決まった。

「ブラボー」実験では島によって避難措置などが異なることから、「人体実験」だったとの見方もある。

広島大原爆放射線医科学研究所(原医研)の高田純助教授(49)=放射線防護学=は、マーシャル諸島ロンゲラップ環礁の放射線汚染状況を調査し、二〇〇一年二月、「人体に影響がない程度まで線量は減少している」との調査結果を発表した。当時の調査内容や現地状況について聞いた。

―調査の内容は。

一九九九年七月に現地に計測器を持参し、ロンゲラップ本島の十六カ所と、島で放射性物質の除去作業に当たっている作業員六人の放射線を測定し、被曝線量を評価した。

核実験による放射性降下物の汚染度を示す地表のセシウム137は、一平方メートル当たり二六キロベクトルだった。日本国内でもラドン温泉地などには同程度存在していて、生活するのに問題ない数値だ。除去作業済みのエリアでは六・五キロベクトルとさらに低かった。

しかし約三十キロ北の小島では、セシウムが一平方メートル当たり三四〇〇キロベクトルと極端に高い場所もあった。住民が帰島すればヤシガニなどの食料を確保する場所であり、食糧援助などの補償が必要だ。

―作業員たちはいかがでしたか。

筋肉に蓄積する放射性セシウムを測った。体内に取り込まれたセシウムから生じる内部被曝線量は年間〇・〇七ミリベクトルで、自然界のラドンなどによる日本人の内部被曝線量が年間〇・八ミリベクトルとされていることを考えれば、心配要らない。

―これらのデータを基に、過去にさかのぼって線量を再評価されたのですね。

五四年の核実験の二日後、島民は島外に避難させられ、五七年にいったん帰島した。そして汚染を恐れて八五年に島を捨てた。

環境中の放射線の強さを示す「空間線量率」でみると、実験直後が毎時二八ミリベクトル、八五年にはその約百万分の一の毎時〇・〇二九マイクロベクトルと心配ない程度になっていたと推測できる。今後、再び帰島しても被曝はしない。希望を持ってほしい。

しかし忘れてならないのは、米国が安全宣言を出した五七年、放射性セシウムによる内部と外部を合わせた年間被曝線量は三・三ミリベクトルあったという点だ。被曝十年後の六四年でも一・九ミリベクトル。ストロンチウムなど他の放射性物質による被曝も加わることを考えれば、帰島した時点で「第二の被曝」を受けた可能性は十分ある。現代の科学的知見からすれば、この状況での安全宣言と島民の帰島は、考えられない。

―今後、私たちに何ができますか。

世界の核被害地を見ると、科学的判断のないまま、安全なのに古里に戻れなかったり、危険なのに住み続けていたりするケースがある。まず核被害を正しく認識する必要がある。そのうえで、どう復興し、どう支援するか。被爆地広島は経験を踏まえ、そのメッセージを発信できるはずだ。

たかだ・じゅん

広島大大学院博士課程中退。理学博士。シカゴ大ジェームスフランク研究所、京都大化学研究所研究員などを経て、95年から現職。東京都生まれ。

(2004年1月1日朝刊掲載)

広島原爆の1000倍という巨大な威力。その衝撃は、原水爆禁止運動がうねりのように全国に広がり、ヒロシマ・ナガサキの原爆被害をあらためて世界に広める契機ともなった。しかし、21世紀を迎えた今、核保有国は拡散を続ける。小型核兵器の開発の動きもある。人類と地球に再び、「死の灰」を降らせるのか―。(森田裕美)

「平和」語りにくい今 悲劇伝え続ける 元乗組員 大石さん

第五福竜丸の元乗組員大石又七さん(69)は現在、東京都大田区でクリーニング店を営む傍ら、死の灰を浴びた体験の証言活動を続ける。昨年、「ビキニ事件の真実」を出版。被曝五十年を迎える思いを語ってもらった。

仮眠していた船室に、黄色い光がサーっと入ってきた。慌ててデッキに上がったが、何が何だか分からない。しばらくして、晴れていた空が一変して暗くなり、白い粉が降った。口に入るとジャリジャリし、肌に触れるとチクチク痛んだ。

あれから半世紀。事件の印象が強くて、その後は長かったようでも短かったようでもある。

原水爆禁止運動が盛り上がった一方、私たち乗組員への偏見や、見舞金が入ると、ねたみも生まれた。無言の圧力で、口をつぐまざるを得ない雰囲気になった。

事件を忘れようと上京し、目立たぬようにクリーニングの仕事を始めた。でも事件からは逃れられない。最初の子どもが死産だった。もしかして…と忘れかけていた不安がよみがえった。九三年に肝臓がんも患った。

人前で、積極的に発言し始めたのはここ二十年くらいだ。家族のことを考えると、話さずに済むなら、話したくない。でも「誰かが話さないと、人類はまた同じ目に遭ってしまう」と考えるようになった。物言わず死んでいった仲間を思うと、黙ってはいられない。自分だけが助かっている負い目もある。

月に何度か第五福竜丸展示館(東京都江東区)で修学旅行生たちに体験を話す。必ず「第五福竜丸の事件は過去の出来事ではないんです。今も続いている問題です」と伝えている。

体験を話して核兵器のこわさを伝えるだけでなく、核兵器が実戦配備されている世界の現状も話す。そうでないと、子どもたちにとって事件は昔話になる。

自分で作った模型船を示し、漁業の話もする。日常の生活の中で、何も知らないごく普通の人間がいきなり核兵器にぶつかり、もろく倒れてしまう。そうした現実を伝えるためだ。

実験でもこれだけ被害があった。なら今、実際に戦争で使われたらどうなるだろうか? それを想像してほしい。

積極的に発言をすると、元乗組員の代表のように見られる。けど、それは違う。被曝した事実は同じでも、みんな性格も違うし、半世紀でいろんな考えが生まれた。生き残っている仲間も、健康な人と、病気を抱えている人がいる。人前に出る人も、被曝を隠して暮らしている仲間もいる。

それぞれが事件の真実だと、私は思っている。二十三人にそれぞれ人生がある。けど、その人生が、事件で大きく変えられたことは間違いない。

最近、世界や国内情勢に絶望的な気分でいる。日本は戦後、「戦争はいけない」とあれだけ誓ったのに、今は「平和」を口にするのさえ恥ずかしく思える雰囲気。多くの人にとって、核の問題は人ごとだ。

もう人間は落ちる所まで落ちていくのではないか。でも落ちていくときに、訴えてきたことがやはり正しかったと言えるよう語り続けたい。

一昨年、マーシャル諸島を訪問した。現地の被曝者たちと交流した。彼らは米国の実験による被害を受け、補償に支えられている。その代わりに、米国の核戦略をつかさどり、米本土を守るための米軍基地がある。

日本の姿を見た気がした。

今年三月に再び、マーシャルを訪ねる。自作した第五福竜丸の模型船を、首都マジュロに完成予定の平和ミュージアムに贈ろうと思う。海の向こうとこちらで同じヒバクシャが、核兵器廃絶を願っていることを伝え続けるために。

実験名は「ブラボー」。

15メガトンの水爆が爆発し、放射性物質が降り注ぐ。

漁船「第五福竜丸」の23人が操業中だった。

一九五四年三月一日、米国は当時、国連信託統治領だった中部太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁で水爆実験「ブラボー」を実施した。威力は、当時としては史上最大の十五メガトン、広島型原爆の千倍に上った。爆発で巻き上げられた砂やサンゴは、放射性降下物(死の灰)となって降り注いだ。風下にいた島民、米軍の観測兵、そして近海で操業していたマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員たちが被曝した。

第五福竜丸は、ビキニ環礁の東百六十キロ付近で操業中だった。乗組員二十三人が全員被曝した。二週間後の三月十四日、母港の静岡・焼津に帰港。その年の九月、最年長だった無線長久保山愛吉さんが四十歳で死亡。現在までに十二人が亡くなっている。

日本政府は、日本の漁船の被災船数は八百五十六隻と発表している。これらの船の乗組員の汚染については不明のまま。水揚げされたマグロは放射能で汚染され、大量に廃棄された。

事件は、目に見えない放射線の恐怖を国民に突きつけた。広島、長崎の被害をあらためて感じさせた。こうして、東京・杉並の女性たちが署名運動に立ち上がるなど、原水爆禁止運動が盛り上がる。しかし、大衆運動として出発した運動はその後、政党色を強め、旧ソ連の核実験の評価をめぐり、分裂へと至る。

事件は翌年一月、米国が日本政府に二百万ドルの慰謝料を支払うことで政治決着し、第五福竜丸の乗組員には一人平均二百万円が支払われた。福竜丸はその後、数奇な運命をたどったが、現在は東京・夢の島で保存・展示されている。

「人類の平和のため」と住民は島を追われた。

繰り返される移住。

放射能の除去作業は一部で今も続く。

マーシャル諸島は日本の東南約四千キロに位置し、二十九の環礁と五つの島からなる。

五四年三月一日、水爆実験「ブラボー」は、風下のロンゲラップ環礁で八十六人、さらに東のウトリック環礁で百六十六人(いずれも胎児を含む)の頭上に「死の灰」を降らせた。

被曝者は、この人数ではとどまらないとされる。米国は四六―五八年にかけ、マーシャル諸島北部のビキニ環礁とエニウェトク環礁で計六十七回の核実験を繰り返した。周辺の島民が、その放射性降下物を浴びたり、残留放射能で内部被曝したりした可能性は否定できない。

ビキニ環礁の住民は実験場となった当時、「人類の平和のため」との理由で島を強制退去させられた。ロンゲリック環礁、クワジェリン環礁、キリ島などを転々と移住。米国は六八年にいったん安全宣言を出し、島民は帰ったが、ヤシの実から放射性物質が検出されるなどして、七八年に環礁を閉鎖。島民は再び、キリ島に移住した。

現在は、短期間の滞在には問題のない汚染レベルとされ、ダイビングツアーもある。

ロンゲラップ環礁の住民たちは、「ブラボー」から丸二日以上が経過した後、米軍が避難させた。五七年、米国の安全宣言によりいったん帰島したものの、放射線被曝の急性症状と似た症状が表れ、住民たちは八五年、再び島から脱出した。

米国は九八年から再定住計画を進め、今も放射性物質の除去作業が続く。住民たちは現在、無人島メジャトのほか、首都マジュロ、イバイなど人口密集地に暮らしている。

もう一つの実験場だったエニウェトク環礁は八〇年、米国の資金で環境整備され、移住させられていた住民たちは環礁の南部に帰島した。

米国はビキニなど四つの環礁での核被害を認め、一億五千万ドルを拠出。基金により住民への無料医療などが実施されてきたが、米側は追加補償には応じず、財源不足に。昨年末でとうとう事業打ち切りが決まった。

「ブラボー」実験では島によって避難措置などが異なることから、「人体実験」だったとの見方もある。

ロンゲラップは帰島可能 復興へ広島の知恵発信を 原医研 高田助教授

広島大原爆放射線医科学研究所(原医研)の高田純助教授(49)=放射線防護学=は、マーシャル諸島ロンゲラップ環礁の放射線汚染状況を調査し、二〇〇一年二月、「人体に影響がない程度まで線量は減少している」との調査結果を発表した。当時の調査内容や現地状況について聞いた。

―調査の内容は。

一九九九年七月に現地に計測器を持参し、ロンゲラップ本島の十六カ所と、島で放射性物質の除去作業に当たっている作業員六人の放射線を測定し、被曝線量を評価した。

核実験による放射性降下物の汚染度を示す地表のセシウム137は、一平方メートル当たり二六キロベクトルだった。日本国内でもラドン温泉地などには同程度存在していて、生活するのに問題ない数値だ。除去作業済みのエリアでは六・五キロベクトルとさらに低かった。

しかし約三十キロ北の小島では、セシウムが一平方メートル当たり三四〇〇キロベクトルと極端に高い場所もあった。住民が帰島すればヤシガニなどの食料を確保する場所であり、食糧援助などの補償が必要だ。

―作業員たちはいかがでしたか。

筋肉に蓄積する放射性セシウムを測った。体内に取り込まれたセシウムから生じる内部被曝線量は年間〇・〇七ミリベクトルで、自然界のラドンなどによる日本人の内部被曝線量が年間〇・八ミリベクトルとされていることを考えれば、心配要らない。

―これらのデータを基に、過去にさかのぼって線量を再評価されたのですね。

五四年の核実験の二日後、島民は島外に避難させられ、五七年にいったん帰島した。そして汚染を恐れて八五年に島を捨てた。

環境中の放射線の強さを示す「空間線量率」でみると、実験直後が毎時二八ミリベクトル、八五年にはその約百万分の一の毎時〇・〇二九マイクロベクトルと心配ない程度になっていたと推測できる。今後、再び帰島しても被曝はしない。希望を持ってほしい。

しかし忘れてならないのは、米国が安全宣言を出した五七年、放射性セシウムによる内部と外部を合わせた年間被曝線量は三・三ミリベクトルあったという点だ。被曝十年後の六四年でも一・九ミリベクトル。ストロンチウムなど他の放射性物質による被曝も加わることを考えれば、帰島した時点で「第二の被曝」を受けた可能性は十分ある。現代の科学的知見からすれば、この状況での安全宣言と島民の帰島は、考えられない。

―今後、私たちに何ができますか。

世界の核被害地を見ると、科学的判断のないまま、安全なのに古里に戻れなかったり、危険なのに住み続けていたりするケースがある。まず核被害を正しく認識する必要がある。そのうえで、どう復興し、どう支援するか。被爆地広島は経験を踏まえ、そのメッセージを発信できるはずだ。

たかだ・じゅん

広島大大学院博士課程中退。理学博士。シカゴ大ジェームスフランク研究所、京都大化学研究所研究員などを経て、95年から現職。東京都生まれ。

(2004年1月1日朝刊掲載)