ビキニ被災50年 第1部 マーシャルの島民たち <2> 不信

04年2月13日

ぬぐえぬ「毒」への恐怖

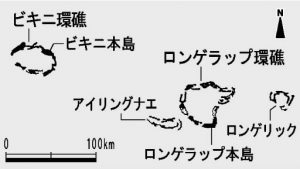

「ここが一番好きな場所よ」。口数の少ないティナ・トケックさん(56)が、少女のようにはしゃぎ出した。マーシャル諸島北部のロンゲラップ本島。かつて、家族十五人ほどで暮らした古里の自宅跡を指さす。今は、約三百キロ南のイバイで暮らす。核実験関連の取材と聞いて同行してくれた。

花香る故郷の島

コバルトブルーの海と白い砂浜。木々の緑があふれ、ピンク、オレンジ…と色とりどりの花が咲き誇る。パパイアやバナナがたわわに実る。「ここに比べてイバイは狭いし、くさい。花香るこの島に帰れたら、どんなにいいか…」。トケックさんは顔をしかめ、クワジェリン環礁イバイでの生活を語る。

一九五四年、父の仕事の都合で、ロンゲラップ島外に住んでいたトケックさんは、核実験「ブラボー」によって環礁に降り注いだ「死の灰」は浴びていない。

しかし五七年、米国が出した「安全宣言」を受け、島に帰ったトケックさんたち三百六十人を待っていたのは、住民たちが「ポイズン(毒)」と呼ぶ残留放射能だった。不安と悲しみの日々が始まる。

母ネイロア・アンジャインさん(82)が大きく目を広げ、こう証言する。「ヤシの実を食べたら唇がただれた。体がだるくて、下痢をした。目や皮膚も痛がゆかった」

今は同じイバイに暮らすネイトク・ビエンさん(58)も、父の故郷で、異変を体験した。「道を歩いたら足の裏がやけどしたみたいになってね」。死の灰を直接浴びた人たちと似た症状だった。

「魚を捕ったら奇形だよ。そうでない魚も食べたら下痢をした。それも七〇年ごろの話だよ」とビエンさん。母は死産や子宮がん、肝臓がんなどを繰り返し、二十年ほど前に五十七歳で亡くなったという。「ポイズンにやられた島には、まだ帰れないね」

八五年、残っていた環礁の人たち全員は、島を捨てた。

再定住計画進む

ロンゲラップ自治体政府は米国に資金拠出を求め九八年、再定住計画に着手した。放射能汚染がひどい部分の土壌を削ったうえで、海のさんご礁を砕いて敷き詰める。五年以上続けた現在、第一段階がほぼ終了した。

米国や日本の専門家たちは、ロンゲラップ本島の放射線レベルはすでに問題ない程度まで減少したとの調査結果を発表している。環礁民たちの耳にも届いている。

しかし、取り除いたはずのポイズンが、ヤシガニやヤシの実に蓄積していないか、子や孫に影響はないと言えるのか。環礁北部には、汚染除去作業が及んでいない島もある。「かつて安全と言われ、結局は違った。それに父は、もう絶対帰らないと言ってきかない」。トケックさんの疑問は消えない。

汚染土壌を削るのは、たやすくても、ロンゲラップの住民たちが抱き続けた不信感は、簡単にはぬぐえない。

(2004年2月13日朝刊掲載)