ビキニ被災50年 第1部 マーシャルの島民たち <4> 基地

04年2月15日

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">依存と反発 複雑な思い</div><br>

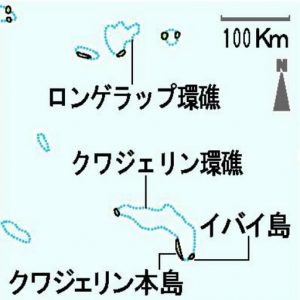

日差しがまぶしい午後三時。クワジェリン環礁イバイ島の桟橋が、軍用フェリーから降りた人たちであふれた。ファストフードなどを買いこんだポリ袋を下げている。プラスチックのタンクを抱えた女性もいる。三キロ向こう岸のクワジェリン本島にある米軍基地で、早出勤務を終え約二十分、船に揺られて帰ってきた。

<br><br>

<strong>雇用を生み出す</strong><br><br>

イバイは、首都マジュロに次ぐマーシャル諸島第二の町。東西三百メートル、南北一・五キロほどの小島に、一万五千人以上がひしめき合って暮らす。核実験による残留放射能汚染から逃れるため島を離れ、仕事のため住みついたロンゲラップ環礁出身者の子孫も多い。

<br><br>

「丸ごと基地のクワジェリン本島はスモールアメリカ(小さな米国)。米兵と家族には、広い土地、きれいな芝生に住宅がある。それに比べ、イバイはねえ…」

<br><br>

ロンゲラップ出身の国会議員ジェバン・リクロンさん(51)は、イバイの置かれた微妙な立場を語り始めた。「基地は雇用を生み出す重要な存在だ。でも、われわれにとって、本当の意味でハッピーとは言えないな」

<br><br>

人口飽和状態のイバイの衛生状態は、極めて悪い。一部屋に家族十人以上で寝る家が多い。夜遅くまで子どもたちが路上にあふれるのは「家が狭くて、居場所がないから」と聞いた。

<br><br>

インフラ整備が遅れ、水が使える時間は限られる。水洗トイレはあっても流せない。子どもたちが海辺で用を足す姿は、日常的だった。桟橋の人たちが手にしたプラスチックのタンクは、基地から水をくんで持って帰っているのだと、後で分かった。

<br><br>

イバイに住む元国会議員アタジ・バロスさん(65)は、マーシャル諸島を含むミクロネシアが米国による国連信託統治領だった一九七〇年代から、ヒバクシャたちとともに、核実験被害の補償を求める活動を続けてきた。議員を引退した今も、米国に追加補償を求めるマーシャル政府を後押ししている。

<br><br>

<strong>「実験なければ」</strong><br><br>

「ヒバクシャじゃないのに、なぜ力を入れるのかって?」。バロスさんは説明を始めた。「マーシャルにとって最大の問題だからさ。核実験が生んだのは健康被害だけじゃない。実験さえなかったらどんなに幸せだったろう。私は、クワジェリン本島とロンゲラップの地主なんだ」。話は、米軍基地と核実験に土地を奪われた過去に及んだ。

<br><br>

クワジェリン本島に生まれた。高校生だった五四年三月一日、首都マジュロの高校にいた。ビキニ環礁から千キロ近く離れているのに、核実験「ブラボー」の鋭い光と揺れを感じたという。

<br><br>

その古里は今、米国のミサイル防衛戦略の要。カリフォルニア州から発射された実験用ミサイルを迎撃する基地だ。飛んで来るのは、核弾頭を搭載できる大陸間弾道弾。

<br><br>

「自分の土地を自由に歩くことさえできない。そりゃあできることなら取り返したいがね」。米国への依存と反発。冷静な語り口に、やり切れなさを感じた。

<br><br>

(2004年2月15日朝刊掲載)