ビキニ被災50年 マーシャルの島民たち 美しき古里 再生へ

04年2月20日

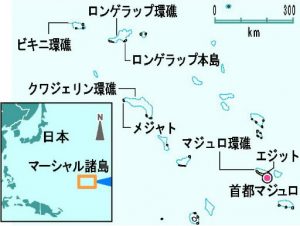

核実験場の一つだったビキニ、「死の灰」を浴びたロンゲラップ。住民たちが古里に帰れないままの両環礁では今、それぞれの自治体政府が、放射能汚染を除去する再定住計画や、観光客の誘致を進めている。半世紀前の悲劇から立ち上がろうとするマーシャルの人たちの懸命な営みを紹介する。(森田裕美)

客船導入 ダイバー誘致

食料はすべて持ち込み

全長約四十メートルの純白の船が、首都マジュロの港で就航を待っていた。その名「オリエンダ」は、美しい有毒植物、西洋キョウチクトウを意味する。

有毒植物の名

ロンゲラップ環礁自治体政府が導入した観光客船。中古船を譲り受けたときから、オリエンダの名は付いていた。「ロンゲラップは美しい島。それが核実験の放射能という毒で汚染された。皮肉だけど、ぴったりの名前でしょう」。ロンゲラップ環礁選出の国会議員アバッカ・マディソンさん(36)がうなずいた。

残留放射能の被害を恐れ、古里ロンゲラップをを離れて暮らす人々にとって、オリエンダは島の「再生」を託すシンボルだ。米内務省から二十九万五千ドルの資金を獲得し、自治体政府が取り組む観光誘致計画の第一歩を担う。

ロンゲラップ本島は一九九八年から、「死の灰」による汚染土壌を除去する作業が進み、米国の研究者はすでに再定住に問題ない汚染レベルだとしている。根強い恐怖感を抱く住民たちの帰島のめどは立っていないものの、自治体政府は、島を短期滞在の観光客に開放しようと計画する。

パーティーができるデッキ、客室を備えたオリエンダ。船の改造整備はすでに終わり、今年三月以降、ダイビングや釣り客のためのツアーを始める予定だ。

自治体政府はさらに、ロンゲラップ本島に、二部屋続きのバンガロー八棟を建設する。一人二千ドル(約二十二万円)で約一週間のツアーを設定。一回のツアーでオリエンダに四団体計二十人の客が乗れば、年四万ドルを超える収入がある―との試算もしている。

「まず、米兵たちを相手に、米軍基地があるクワジェリンとロンゲラップ間で運航し、徐々に、欧米や日本のダイバーたちも呼び込みたい」。自治体首長のジェームス・マタヨシさん(35)は意気込む。意識しているのは、ダイバー誘致で先行する隣のビキニ環礁だ。

ビキニ環礁自治体政府はすでに二〇〇一年、民間のダイビング会社ビキニ支店を買収し、政府事業としてのツアーに乗り出した。

軍艦が目当て

皮肉なことに、「ビキニ」の地名は世界中に知られている。核実験の標的となり、海底に横たわっている米軍艦サラトガや日本の戦艦長門を目当てに訪れる欧米人ダイバーも多い。米国のダイビング専門雑誌で、人気ランキング第一位に選ばれたこともあった。

定員十人程度のツアーをシーズン中は毎週続けている。料金は一週間約三十万円。順調な経営ぶりで、収益の一部をビキニ出身のお年寄りへのプレゼントなどに還元している。

ただ、ツアー中の食事は、米国から輸入したインスタント食品に限られる。それ以外は口にできない。しかも、何か障害が生じても自分で責任を持つこと、現地から何も持ち出さないことを事前に誓約しなくては、ビキニの地を踏むことはできない。それが現実でもある。

「放射線 気になるが…」

米国人・元島民 再定住へ粛々と

環礁の中に多くの小島が点在するマーシャル諸島にあって、ロンゲラップ本島は東西が四キロと比較的大きい。そこに現在、放射能汚染土壌を除去する作業員と、放射線測定を続ける米エネルギー省(DOE)職員たちが、十人から三十人滞在しているだけ。多くは長期滞在せず、ローテーションで定期的に入れ替わる。

汚染除去作業の現場監督ヘリケーナ・ジェリコングさん(48)は、妻(38)と長女(4つ)を連れて昨年八月にやって来た。「放射線が気にならないと言えばうそになる。家族のことも心配だ。でも、いちいち心配していたら、仕事にならないからなあ」。粛々と仕事をこなす。

第1段階終了

作業は、放射能汚染がひどい部分の土壌を約二十センチ削り、環礁の外海にあるサンゴ礁を砕いて敷く。土はコンクリートと混ぜ、道路舗装などに利用する。空港や港の整備なども含め、一九九八年からの作業は、第一段階がほぼ終了した。

作業員の中には、外国から出稼ぎに来たり、もともとロンゲラップの出身者もいる。

「まだ汚染していると思うよ」。フィリピン人のレオナルド・ピンラさん(61)は、作業当初の九八年から働き続けている。「不安だけど、この仕事は食いっぱぐれがないからさ」

ロンゲラップ生まれのリンゴ・エドモンドさん(29)は二〇〇一年から働く。「古里が恋しくて帰ってきた。放射線はこわい。でもここで働きたかった」

DOE職員のヒロシ・ティマさん(40)も、古里へのUターン組の一人。妻子をマジュロに残し、一九九九年から数週間ごとに単身で古里の島を踏む。土壌などのサンプルを集め、写真を撮り、米国の研究機関に送る。

ティマさんは、残留放射能に痛めつけられた島民が全員で八五年に「島棄(す)て」をするまで、ここで育った。「なあに怖いことはない。ヒロシマの人たちだって、原爆の後もそこで暮らしたんだろう? 放射線を気にしていたら、生きていけないさ」

「でも、同じDOEでも米国人の職員は『ロンゲラップはもう安全だ』と言いつつ、水も食べ物もすべて持ち込みなんだ。ここで育った果実やヤシガニは決して口にしない。おかしいと思わないか」。強がった口ぶりにいつしか、不安と不満が交じる。

どう社会生活

島には教会や墓など、かつての暮らしの痕跡が今も一部に残る。しかし、ここで再び暮らしたくても「ひと家族だけで引っ越したってどうにもならない」とティマさん。学校、病院、スーパー、働く場所…。仮に安全が証明されても、失ったコミュニティーを取り戻すのは容易ではない。

取材を終えて日本に帰った後、現地で自宅を訪ねたミジュア・アンジャインさんが十二日に亡くなったとの連絡が届いた。メジャト島に移ったロンゲラップの人のうち、最高齢の七十九歳だった。「島に帰りたい」が口ぐせだった。

平和資料館建設に意欲

ヒロシマとの連携願う

2つの環礁は、「ヒバクの実相」を伝える平和資料館建設にも、そろって意欲的だ。

この分野では、ロンゲラップが先進地。マディソン議員たちが中心となって2000年、住民たちが平和ミュージアム建設推進委員会を立ち上げた。日本原水協などにも資金協力を求めた。建設地は、まだ帰島のめどが立たないロンゲラップではなく、首都マジュロ。今春オープンを目指す。

ビキニも、古里を追われた人たちが暮らすマジュロ近くのエジット島に「ミニ博物館」を計画している。桟橋のそばに小さな建物を設け、ビキニの核実験、広島・長崎の原爆関連の写真などを展示する。

過去の負の遺産を忘れないことが、平和へとつながる道。ビキニ環礁自治体政府の首長エルドン・ノートさん(44)は、構想を語る。「ビキニと世界の人たちが触れ合う場にしたい。ヒロシマとビキニを結びつけたい」

(2004年2月20日朝刊掲載)

観光

客船導入 ダイバー誘致

食料はすべて持ち込み

全長約四十メートルの純白の船が、首都マジュロの港で就航を待っていた。その名「オリエンダ」は、美しい有毒植物、西洋キョウチクトウを意味する。

有毒植物の名

ロンゲラップ環礁自治体政府が導入した観光客船。中古船を譲り受けたときから、オリエンダの名は付いていた。「ロンゲラップは美しい島。それが核実験の放射能という毒で汚染された。皮肉だけど、ぴったりの名前でしょう」。ロンゲラップ環礁選出の国会議員アバッカ・マディソンさん(36)がうなずいた。

残留放射能の被害を恐れ、古里ロンゲラップをを離れて暮らす人々にとって、オリエンダは島の「再生」を託すシンボルだ。米内務省から二十九万五千ドルの資金を獲得し、自治体政府が取り組む観光誘致計画の第一歩を担う。

ロンゲラップ本島は一九九八年から、「死の灰」による汚染土壌を除去する作業が進み、米国の研究者はすでに再定住に問題ない汚染レベルだとしている。根強い恐怖感を抱く住民たちの帰島のめどは立っていないものの、自治体政府は、島を短期滞在の観光客に開放しようと計画する。

パーティーができるデッキ、客室を備えたオリエンダ。船の改造整備はすでに終わり、今年三月以降、ダイビングや釣り客のためのツアーを始める予定だ。

自治体政府はさらに、ロンゲラップ本島に、二部屋続きのバンガロー八棟を建設する。一人二千ドル(約二十二万円)で約一週間のツアーを設定。一回のツアーでオリエンダに四団体計二十人の客が乗れば、年四万ドルを超える収入がある―との試算もしている。

「まず、米兵たちを相手に、米軍基地があるクワジェリンとロンゲラップ間で運航し、徐々に、欧米や日本のダイバーたちも呼び込みたい」。自治体首長のジェームス・マタヨシさん(35)は意気込む。意識しているのは、ダイバー誘致で先行する隣のビキニ環礁だ。

ビキニ環礁自治体政府はすでに二〇〇一年、民間のダイビング会社ビキニ支店を買収し、政府事業としてのツアーに乗り出した。

軍艦が目当て

皮肉なことに、「ビキニ」の地名は世界中に知られている。核実験の標的となり、海底に横たわっている米軍艦サラトガや日本の戦艦長門を目当てに訪れる欧米人ダイバーも多い。米国のダイビング専門雑誌で、人気ランキング第一位に選ばれたこともあった。

定員十人程度のツアーをシーズン中は毎週続けている。料金は一週間約三十万円。順調な経営ぶりで、収益の一部をビキニ出身のお年寄りへのプレゼントなどに還元している。

ただ、ツアー中の食事は、米国から輸入したインスタント食品に限られる。それ以外は口にできない。しかも、何か障害が生じても自分で責任を持つこと、現地から何も持ち出さないことを事前に誓約しなくては、ビキニの地を踏むことはできない。それが現実でもある。

汚染土壌除去

「放射線 気になるが…」

米国人・元島民 再定住へ粛々と

環礁の中に多くの小島が点在するマーシャル諸島にあって、ロンゲラップ本島は東西が四キロと比較的大きい。そこに現在、放射能汚染土壌を除去する作業員と、放射線測定を続ける米エネルギー省(DOE)職員たちが、十人から三十人滞在しているだけ。多くは長期滞在せず、ローテーションで定期的に入れ替わる。

汚染除去作業の現場監督ヘリケーナ・ジェリコングさん(48)は、妻(38)と長女(4つ)を連れて昨年八月にやって来た。「放射線が気にならないと言えばうそになる。家族のことも心配だ。でも、いちいち心配していたら、仕事にならないからなあ」。粛々と仕事をこなす。

第1段階終了

作業は、放射能汚染がひどい部分の土壌を約二十センチ削り、環礁の外海にあるサンゴ礁を砕いて敷く。土はコンクリートと混ぜ、道路舗装などに利用する。空港や港の整備なども含め、一九九八年からの作業は、第一段階がほぼ終了した。

作業員の中には、外国から出稼ぎに来たり、もともとロンゲラップの出身者もいる。

「まだ汚染していると思うよ」。フィリピン人のレオナルド・ピンラさん(61)は、作業当初の九八年から働き続けている。「不安だけど、この仕事は食いっぱぐれがないからさ」

ロンゲラップ生まれのリンゴ・エドモンドさん(29)は二〇〇一年から働く。「古里が恋しくて帰ってきた。放射線はこわい。でもここで働きたかった」

DOE職員のヒロシ・ティマさん(40)も、古里へのUターン組の一人。妻子をマジュロに残し、一九九九年から数週間ごとに単身で古里の島を踏む。土壌などのサンプルを集め、写真を撮り、米国の研究機関に送る。

ティマさんは、残留放射能に痛めつけられた島民が全員で八五年に「島棄(す)て」をするまで、ここで育った。「なあに怖いことはない。ヒロシマの人たちだって、原爆の後もそこで暮らしたんだろう? 放射線を気にしていたら、生きていけないさ」

「でも、同じDOEでも米国人の職員は『ロンゲラップはもう安全だ』と言いつつ、水も食べ物もすべて持ち込みなんだ。ここで育った果実やヤシガニは決して口にしない。おかしいと思わないか」。強がった口ぶりにいつしか、不安と不満が交じる。

どう社会生活

島には教会や墓など、かつての暮らしの痕跡が今も一部に残る。しかし、ここで再び暮らしたくても「ひと家族だけで引っ越したってどうにもならない」とティマさん。学校、病院、スーパー、働く場所…。仮に安全が証明されても、失ったコミュニティーを取り戻すのは容易ではない。

取材を終えて日本に帰った後、現地で自宅を訪ねたミジュア・アンジャインさんが十二日に亡くなったとの連絡が届いた。メジャト島に移ったロンゲラップの人のうち、最高齢の七十九歳だった。「島に帰りたい」が口ぐせだった。

平和資料館建設に意欲

ヒロシマとの連携願う

2つの環礁は、「ヒバクの実相」を伝える平和資料館建設にも、そろって意欲的だ。

この分野では、ロンゲラップが先進地。マディソン議員たちが中心となって2000年、住民たちが平和ミュージアム建設推進委員会を立ち上げた。日本原水協などにも資金協力を求めた。建設地は、まだ帰島のめどが立たないロンゲラップではなく、首都マジュロ。今春オープンを目指す。

ビキニも、古里を追われた人たちが暮らすマジュロ近くのエジット島に「ミニ博物館」を計画している。桟橋のそばに小さな建物を設け、ビキニの核実験、広島・長崎の原爆関連の写真などを展示する。

過去の負の遺産を忘れないことが、平和へとつながる道。ビキニ環礁自治体政府の首長エルドン・ノートさん(44)は、構想を語る。「ビキニと世界の人たちが触れ合う場にしたい。ヒロシマとビキニを結びつけたい」

(2004年2月20日朝刊掲載)