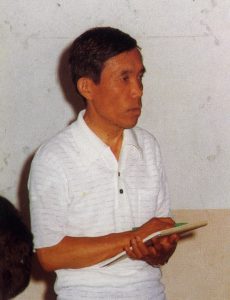

『生きて』 被爆教師 森下弘さん(1930年~) <11> 平和教育

22年5月6日

教材作りや調査に奔走

世界平和巡礼からは、宿題も持ち帰りました。当時の米国は公民権運動が盛んでね。現地の先生に問われたんです。「私たちの教科書は黒人差別問題の記述が少ない。被爆国では原爆のことが詳しく書かれているんでしょう?」と。私は曖昧にうなずいてしまった。でも本当かな、と。帰国後、調査を始めました。

東京の出版社にカメラと三脚を持ち込み、社会や歴史はもちろん、国語や音楽まで全教科の中身を撮らせてもらった。結果、原爆被害の記載は思った以上に少なくて。これでは駄目だ、副読本を作ろう、となった。教員仲間で作業に入りました。

≪1971年、平和教育の教材資料集を発行。さらに74年、副読本「明日に生きる」を出版した≫

副読本は広く使われ、13版まで出しました。原爆にとどまらず、戦争史や安保問題も扱った。沖縄戦を盛り込もうと、プライベートで沖縄にも勉強に行きました。92年、環境問題や経済格差の項目を加えた続編も出しています。

≪教育現場で打ち込んだことがもう一つある。高校生の意識調査だ≫

戦後生まれの生徒が原爆のことをどれくらい知り、どんな思いを持っているのか調べようと63年に始めました。いいかげんな内容にすまいと心理学の調査法を学んで、質問項目を吟味した。協力者は増え、71年からは高教組(広島県高等学校教職員組合)が実施してくれました。教育に反映させるのに役立ちましたよ。

85年までの15年分は分析もした。原爆への怒りや被害に関する理解、核戦争への危機感の高まりなどが確認できました。今は平和教育の中身も色合いも変わっていましょうね。時間とともに風化は進み、政治情勢も変わる。教える側に戦争体験者はいないし、熱意を持つ生徒も一握りでしょう。それでも続けるべきだ。

体験がない分、実感が持てないのは当然です。しかし、戦争の悲惨さを知ろう、阻止するために何ができるか自ら考えようとすることが大切です。未来のためにね。私は高教組の被爆教職員の会の初代会長も引き受けた。街宣車に「この学校にはアカの先生がいる」と叫ばれたこともある。でも平和教育を大事に思う気持ちは変わりませんでした。

(2022年5月4日朝刊掲載)