ウクライナ難民 かつての自分 作家の五木寛之さん どうか希望持ち続けて

22年6月27日

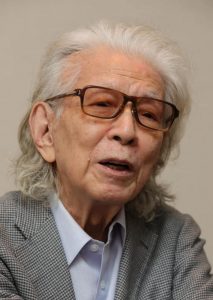

ロシアの侵攻を受けるウクライナの人々の姿に胸が締め付けられる日々が続く。彼らの姿に自らの少年時代を重ねるのが、作家の五木寛之さん(89)だ。朝鮮半島で終戦を迎え、引き揚げまでの過酷な2年間の日々が胸によみがえるのだという。(山田祐)

故郷を追われて徒歩で国境を越える家族連れ。地下室で不安な表情を浮かべる子どもたち…。「彼ら避難民の姿をテレビで見るのはつらい。気がめいります」。いつも穏やかな語り口の五木さんの声が沈む。

教師だった両親に連れられて現在の北朝鮮・平壌で幼少期を過ごした五木さん。12歳のときに終戦を迎え、一夜にして難民になった。旧ソ連軍の進駐を受け、混乱の中で母を亡くした。幼い妹を背負い、弟の手を引いて徒歩で「38度線」を越えた。

「本当はね、あまりにもつらい記憶は捨ててしまいたいという気持ちはある。でも消えてくれないんですよね」。ウクライナの市民の姿を報道で目にすると記憶がより鮮明によみがえり、一日気持ちが沈むのだという。

実は五木さんは引き揚げ後、「ロシア」に向き合い続けてきた。高校時代にドストエフスキーやトルストイの小説を読みあさり、進路に早稲田大の露文科を選んだ。入学金を出してくれた父の「ロシアは母さんの敵(かたき)だぞ」の言葉は今でも耳にこびりついている。

それでも、謎を解きたかった。戦地で言葉を失うほど残虐な行為ができる国の人が、どうしてこれほど豊かな文化を築けるのか。今でも解明しようともがき続けている。

文化に親しんだことで、ロシアへの思いは愛憎渦巻く。今回のウクライナ侵攻についても「言葉では表せない」感情で見守っている。それでも間違いなく言えることがある。一般の人が逃げ惑い、犠牲となっている現状は許されるものではない。「現代はヒューマニズムが成熟したと言われるが、そんなことはないのだと突きつけられます」

ウクライナを追われた人々にはこんな言葉を掛けたいと考えている。「いつか平和が戻った時には故郷に帰れる。どうか希望を持ち続けてください」

戦争の記憶こそが「次」防ぐ

ヒロシマの遺跡 意味深く

五木さんが「本当は捨てたい」という戦争にまつわる記憶。一方で、それを捨てずに継承することが、いかに大切かを痛切に感じているという。

ことし1月に刊行した「捨てない生きかた」(マガジンハウス)でも、「戦争はこんなに辛いものだった、という記憶」こそが次の戦争を防ぐために大切なのだと強調している。

第2次世界大戦で旧ソ連は2千万人以上が犠牲になったとされる。その記憶が、今回のウクライナ侵攻の抑止にならなかったことに心を痛めている。「体験を次の世代に伝えることがいかに難しいことか。突きつけられるようです」

戦争を知る世代が少なくなる中で、五木さんが着目するのが「モノ」に込められた記憶だ。その実例を尋ねると、真っ先に挙がったのが被爆地ヒロシマだ。

原爆ドームや原爆資料館の所蔵品、れんが造りの被爆建物…。「形として残っているからこそ、外国から訪れた人たちもヒロシマの意味を深く感じることができるんですね」と、平和都市として遺跡を大切に受け継いできた営みをたたえる。

五木さんが捨てない生き方を信条とする背景にあるのが、法然や親鸞(しんらん)たちによる鎌倉新仏教だ。それ以前の日本の仏教は国家鎮護の仏教だった。朝廷のためのもので、民衆は救済の対象ではなく「捨てられていた」。

そんな中で、進んで民衆に歩み寄ってくれる仏様がいる―と説いたのが親鸞たち。それは、捨てる仏教から捨てない仏教への大転換だった。「全ての人々を捨てないという思想は国のあるべき姿とも通じます。国民を守るために国はあるんですから」。紛争の当事国を含むあらゆる為政者たちに心に刻んでもらいたいと考えている。

いつき・ひろゆき

1932年福岡県生まれ。生後まもなく朝鮮半島に渡り、47年に日本へ引き揚げる。早稲田大中退。編集者や作詞家などを経て66年、「さらばモスクワ愚連隊」で小説現代新人賞、67年には「蒼(あお)ざめた馬を見よ」で直木賞。他に「青春の門」「親鸞」などの代表作がある。81年から3年間休筆して京都の龍谷大で仏教史を学んだ。

(2022年6月27日朝刊掲載)

故郷を追われて徒歩で国境を越える家族連れ。地下室で不安な表情を浮かべる子どもたち…。「彼ら避難民の姿をテレビで見るのはつらい。気がめいります」。いつも穏やかな語り口の五木さんの声が沈む。

教師だった両親に連れられて現在の北朝鮮・平壌で幼少期を過ごした五木さん。12歳のときに終戦を迎え、一夜にして難民になった。旧ソ連軍の進駐を受け、混乱の中で母を亡くした。幼い妹を背負い、弟の手を引いて徒歩で「38度線」を越えた。

「本当はね、あまりにもつらい記憶は捨ててしまいたいという気持ちはある。でも消えてくれないんですよね」。ウクライナの市民の姿を報道で目にすると記憶がより鮮明によみがえり、一日気持ちが沈むのだという。

実は五木さんは引き揚げ後、「ロシア」に向き合い続けてきた。高校時代にドストエフスキーやトルストイの小説を読みあさり、進路に早稲田大の露文科を選んだ。入学金を出してくれた父の「ロシアは母さんの敵(かたき)だぞ」の言葉は今でも耳にこびりついている。

それでも、謎を解きたかった。戦地で言葉を失うほど残虐な行為ができる国の人が、どうしてこれほど豊かな文化を築けるのか。今でも解明しようともがき続けている。

文化に親しんだことで、ロシアへの思いは愛憎渦巻く。今回のウクライナ侵攻についても「言葉では表せない」感情で見守っている。それでも間違いなく言えることがある。一般の人が逃げ惑い、犠牲となっている現状は許されるものではない。「現代はヒューマニズムが成熟したと言われるが、そんなことはないのだと突きつけられます」

ウクライナを追われた人々にはこんな言葉を掛けたいと考えている。「いつか平和が戻った時には故郷に帰れる。どうか希望を持ち続けてください」

つらいから本当は捨てたい。でも…

戦争の記憶こそが「次」防ぐ

ヒロシマの遺跡 意味深く

五木さんが「本当は捨てたい」という戦争にまつわる記憶。一方で、それを捨てずに継承することが、いかに大切かを痛切に感じているという。

ことし1月に刊行した「捨てない生きかた」(マガジンハウス)でも、「戦争はこんなに辛いものだった、という記憶」こそが次の戦争を防ぐために大切なのだと強調している。

第2次世界大戦で旧ソ連は2千万人以上が犠牲になったとされる。その記憶が、今回のウクライナ侵攻の抑止にならなかったことに心を痛めている。「体験を次の世代に伝えることがいかに難しいことか。突きつけられるようです」

戦争を知る世代が少なくなる中で、五木さんが着目するのが「モノ」に込められた記憶だ。その実例を尋ねると、真っ先に挙がったのが被爆地ヒロシマだ。

原爆ドームや原爆資料館の所蔵品、れんが造りの被爆建物…。「形として残っているからこそ、外国から訪れた人たちもヒロシマの意味を深く感じることができるんですね」と、平和都市として遺跡を大切に受け継いできた営みをたたえる。

五木さんが捨てない生き方を信条とする背景にあるのが、法然や親鸞(しんらん)たちによる鎌倉新仏教だ。それ以前の日本の仏教は国家鎮護の仏教だった。朝廷のためのもので、民衆は救済の対象ではなく「捨てられていた」。

そんな中で、進んで民衆に歩み寄ってくれる仏様がいる―と説いたのが親鸞たち。それは、捨てる仏教から捨てない仏教への大転換だった。「全ての人々を捨てないという思想は国のあるべき姿とも通じます。国民を守るために国はあるんですから」。紛争の当事国を含むあらゆる為政者たちに心に刻んでもらいたいと考えている。

いつき・ひろゆき

1932年福岡県生まれ。生後まもなく朝鮮半島に渡り、47年に日本へ引き揚げる。早稲田大中退。編集者や作詞家などを経て66年、「さらばモスクワ愚連隊」で小説現代新人賞、67年には「蒼(あお)ざめた馬を見よ」で直木賞。他に「青春の門」「親鸞」などの代表作がある。81年から3年間休筆して京都の龍谷大で仏教史を学んだ。

(2022年6月27日朝刊掲載)