近代発 見果てぬ民主Ⅳ <11> 従軍記者 「中國」特派員 初の犠牲者

22年10月4日

明治27(1894)年7月、福沢諭吉の時事新報は日清戦争を「文野(文明対野蛮)の戦争」と書く。日本が海戦を制し、陸戦でも優位なのは文明国だから当然と、近代化が遅れた清を見下す論旨だった。

開戦で新聞報道は勢いづいた。報道規制で掲載できない軍事情報も少なくなかったが、各紙は戦況に多くの紙面を割く。通常ページに収容しきれず号外の発行も相次いだ。

派兵開始の6月から東京の主要紙は従軍記者を特派し、30人余が朝鮮で開戦を待ち構えた。特派費用はかさむが、臨場感のある記事は読者を引きつけ部数が急速に伸びた。

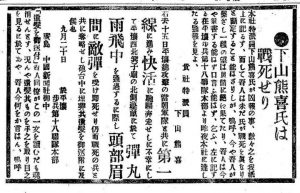

出兵基地の広島からは「中國」(中国新聞の前身)が下山熊喜記者を特派する。この年1月に入社した熊本県上益城郡出身の27歳で、短編小説も書いていた。愛知県豊橋の歩兵第十八連隊と共に8月29日、元山(ウォンサン)(現北朝鮮の日本海側)に着いた。

同連隊はぬかるむ険しい山道をたどって9月10日までに平壌への中間点の成川(ソンチョン)に到着。「泥に倒れ込む(運搬用の)牛馬は数知れず」「兵士も疲れ病み、人肩を借りても歩行できぬ者数多く」。難儀な行軍の様子を下山は従軍雑記に記している。

日本軍は同月15日、平壌の城内にこもる清軍に3方向から総攻撃をかける。北西から攻める同連隊と共に第一線にいた下山は、弾丸が飛び交う中を通過する際、眉間に敵弾を受けて即死した。日本の従軍記者として初の犠牲者だった。

下山の従軍雑記は成川出発後まで計5報が掲載された。日本軍の牛馬にマメとアワの熟れた実を食い荒らされ、冬をどう過ごせばいいかと悲嘆に暮れる住民も紹介。「軍隊の進む所、多少の損害はやむを得まいが、日本政府たるもの事後に少しく心すべきなり」と同情している。

この記述を含む第2報が掲載された9月23日、すでに帰らぬ人になっていた下山。従軍移動中に現地住民の中に飛び込み、筆談によるやりとりも記事にしていた。「快活に馳駆(ちく)奔走」(同連隊本部)という積極果敢な取材ぶりだったようだ。

現地の人々の営みにも視点を当てた下山の雑記。華々しい戦勝報道や戦意高揚の論説にはないリアリティーを今も感じさせる。(山城滋)

日清戦争の従軍記者

陸軍だけで記者114人、画工11人、写真師4人が国外の戦場で取材した。画工には浅井忠、黒田清輝ら。正岡子規も新聞「日本」記者として広島入りし、戦争末期に中国の遼東半島へ赴いた。

(2022年10月4日朝刊掲載)

開戦で新聞報道は勢いづいた。報道規制で掲載できない軍事情報も少なくなかったが、各紙は戦況に多くの紙面を割く。通常ページに収容しきれず号外の発行も相次いだ。

派兵開始の6月から東京の主要紙は従軍記者を特派し、30人余が朝鮮で開戦を待ち構えた。特派費用はかさむが、臨場感のある記事は読者を引きつけ部数が急速に伸びた。

出兵基地の広島からは「中國」(中国新聞の前身)が下山熊喜記者を特派する。この年1月に入社した熊本県上益城郡出身の27歳で、短編小説も書いていた。愛知県豊橋の歩兵第十八連隊と共に8月29日、元山(ウォンサン)(現北朝鮮の日本海側)に着いた。

同連隊はぬかるむ険しい山道をたどって9月10日までに平壌への中間点の成川(ソンチョン)に到着。「泥に倒れ込む(運搬用の)牛馬は数知れず」「兵士も疲れ病み、人肩を借りても歩行できぬ者数多く」。難儀な行軍の様子を下山は従軍雑記に記している。

日本軍は同月15日、平壌の城内にこもる清軍に3方向から総攻撃をかける。北西から攻める同連隊と共に第一線にいた下山は、弾丸が飛び交う中を通過する際、眉間に敵弾を受けて即死した。日本の従軍記者として初の犠牲者だった。

下山の従軍雑記は成川出発後まで計5報が掲載された。日本軍の牛馬にマメとアワの熟れた実を食い荒らされ、冬をどう過ごせばいいかと悲嘆に暮れる住民も紹介。「軍隊の進む所、多少の損害はやむを得まいが、日本政府たるもの事後に少しく心すべきなり」と同情している。

この記述を含む第2報が掲載された9月23日、すでに帰らぬ人になっていた下山。従軍移動中に現地住民の中に飛び込み、筆談によるやりとりも記事にしていた。「快活に馳駆(ちく)奔走」(同連隊本部)という積極果敢な取材ぶりだったようだ。

現地の人々の営みにも視点を当てた下山の雑記。華々しい戦勝報道や戦意高揚の論説にはないリアリティーを今も感じさせる。(山城滋)

日清戦争の従軍記者

陸軍だけで記者114人、画工11人、写真師4人が国外の戦場で取材した。画工には浅井忠、黒田清輝ら。正岡子規も新聞「日本」記者として広島入りし、戦争末期に中国の遼東半島へ赴いた。

(2022年10月4日朝刊掲載)