広島サミット原点の地で <5> 黒い雨の被爆者

23年2月15日

広範な被害「答え」なく

広島原爆の爆心地から北西に約20キロ離れた広島市佐伯区湯来町の山あい。「あの谷間から雲が上って空が暗くなると、焼けた紙切れが飛んできた。その後、『黒い雨』が降ってきた」。町内に住む高野正明さん(84)は、登下校で通った道の近くで立ち止まり、市中心部の方角を指した。

上水内国民学校菅沢分校1年生だった78年前。教室で朝礼中、強烈な光が差し込み、爆音が響いた。学校は解散となり、帰宅する途中で雨を浴びた。原爆のさく裂後に上昇気流が発生し、放射能を帯びた微粒子やすすを含む黒い雨が広範囲に降った―。現在はそう知られているが、当時の住民は知るよしもなかった。

下痢や発熱襲う

高野さんは降雨後、家に引き込んでいた谷の水を飲み、畑で育てた野菜を口にした。「放射性微粒子を体の中に取り込んで内部被曝(ひばく)したのは、間違いない」と話す。降雨翌日からしばらく下痢や発熱に襲われたという。現在はがんや腎臓病を患う。

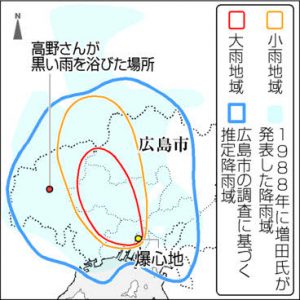

ただ国は長年、小雨を含む雨域のうち「大雨地域」と位置付けた長さ19キロ、幅11キロの楕円(だえん)のエリア内で雨に遭った被害者のみ救済してきた。エリア外で健康被害を訴え続けてきた高野さんたち広島県内の原告84人は被爆者健康手帳の交付を求め、2015年から順次提訴。21年7月に広島高裁で勝訴すると、国は22年4月、黒い雨に遭ったと否定できず、特定の11の病気のいずれかにかかるなどすれば被爆者と認める新基準を導入した。

県と市は先月末までに計3281人に手帳を交付した。「黒い雨の真実が認められた」と高野さん。高裁判決は国による原爆被害の「過小評価」も、ただした。国が裁判の中で一貫して否定してきた、内部被曝による健康被害の可能性を指摘したのだ。

未解明の点が多く、被爆地で研究を続ける科学者の見解も割れる放射性微粒子による内部被曝。ただ近年は、可能性を示す研究成果が相次ぐ。

大瀧慈(めぐ)・広島大名誉教授は16年発表の疫学研究で、爆心地から2キロ以内で被爆した人の固形がんによる死亡リスクを解析。爆心地の西側で被爆した人が東側で被爆した人よりも高い傾向にあり、放射性微粒子が風で西側に流れたのが一因とみられるという。

研究の進展望む

また、内部被曝で影響が出るなら、放射性微粒子が体内で臓器を傷つけるのが要因と考えられている。七條和子・長崎大助教は、放射性微粒子を吸い込ませたラットの肺で細胞が損傷して障害が発生したのを確認し、20年に公表した。

一方、日米共同運営で被爆者の大規模な疫学研究を続けている放射線影響研究所(南区)は、黒い雨などの残留放射線は「被爆者全体の健康リスクを考える上で影響を無視できるほど少ない」との見解だ。

今も詳しい「答え」がない黒い雨の影響。降雨域に関しても、島根県境近くまで及んだという増田善信・元気象庁気象研究所研究室長による1988年の調査がある。「原爆の実態の直視を」。高野さんは、5月の先進7カ国首脳会議(G7サミット)を通じてその被害が国内外に知られ、解明を目指す研究が進むよう望む。(宮野史康)

(2023年2月15日朝刊掲載)