ヒロシマの空白 証しを残す 白血病の死者 <2> 援護なきまま

23年3月21日

娘のため土地売り看病

当時6歳の宮原浩子さんは着物をまとい、少しお姉さんになった表情をのぞかせている。被爆から3年後の1948年に撮られた一枚。いとこの森田美智子さん(76)=広島市中区=は写真を見ると、「懐かしい」と顔をほころばせた。2歳だった自分も隣に写る。

「浩子姉ちゃんの家は私のうちのすぐそばで、幼い頃によく遊んでもらいました。元気だったのに、畳の上でごろごろすることが増え始めて…」。思い出を話す森田さんの口調は、次第に沈んでいった。

55年ごろにかけて増加がピークを迎えた被爆者の白血病は被爆年齢が若い人ほど発生率が高かった。後に発病した浩子さんも「あの日」、まだ3歳だった。

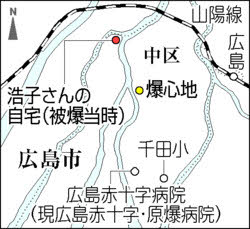

生家は寺町(現中区)のふとん店。被爆体験集「炎の記憶」収録の母美代子さん(2000年に81歳で死去)の証言によると、浩子さんは爆心地から約1・1キロの自宅の隣家で遊んでいて被爆。一帯の家屋が崩れ、町は焼き尽くされた。浩子さんと、自宅にいた母と弟は助かったが、店主だった父と祖母は犠牲になった。

スイカ食べたい

残された母と子2人は大手町(現中区)にあった美代子さんの実家を頼った。近くでは美代子さんの兄が呉服店を営み、森田さんはその長女。「両親は店の仕事で忙しく、浩子姉ちゃんが面倒を見てくれました。日曜日は必ず、近くの教会に一緒に行きよったねえ」

浩子さんは近くの千田小に通い、勉強が得意だったという。ただ、森田さんの記憶では、9歳だった51年秋ごろから、しんどそうにごろごろと畳に横たわる姿が目立った。様子がおかしいと家族が病院に連れて行くと、異常な白血球の増加から白血病と診断。広島赤十字病院に入院した。

美代子さんや森田さんの家族が、病室で代わる代わる付き添った。森田さんは「スイカが食べたい」と言う浩子さんのため買って届けた。治せる先生はいないの―。家族が「大丈夫よ」と声をかけると、そんな不安を漏らすこともあった。

血液を正常につくれないため輸血が欠かせなかったが、国から被爆者への援護はまだなかった。公務員の初任給が4千~6千円程度だった時代に、輸血費用は1日2千円。戦後、ふとんづくりの内職などで生計を立てていた美代子さんは土地を売るなど資産をなげうって、30万円に上る医療費を工面したという。

ただ、当時は薬の開発などが進んだ現在とは違って白血病は治療が極めて難しかった。必死の看病のかいもなく、浩子さんは52年10月に10歳で亡くなった。

残虐な「爆弾症」

本紙は53年6月7日付朝刊記事で、浩子さんを挙げて被爆者の白血病と治療費の問題を報じている。「毒ガス以上の残虐性を発揮する爆弾症は医学的には白血病と呼ばれている」(同記事)。前年の52年、赤十字病院の医師だった故山脇卓壮さんが被爆者の白血病の発生率を学会で初めて発表し、関心を集めていた。

山脇さんの手記「私と原爆」によると、故重藤文夫院長から促され、研究を開始。市役所に通い続け、数万の死亡診断書から白血病を抽出した。被爆者の白血病の発生率は非被爆者の約4倍、爆心地から2キロ未満の被爆者では約8倍―。原爆の非人道性を浮き彫りにする研究結果が出た。

広島の医師の苦心の研究で証明された白血病の増加はさまざまな家族に計り知れない喪失をもたらした。美代子さんは、浩子さんを亡くして何年たっても折に触れて「ええ子じゃった」としのんでいたという。森田さんも、遊んだ思い出を胸に墓参を続けている。

(2023年3月21日朝刊掲載)