広島サミット 復興 あのとき <6> 被爆者医療

23年4月5日

がん多発 開業医が証明

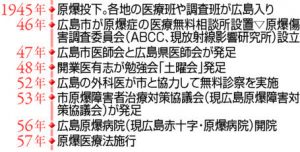

原爆投下後の広島の医療は困難を極めた。空襲時、救護に当たる医師は疎開を禁じられていたこともあり、広島市内の医師298人のうち270人が被爆。深刻な医師不足に陥った。

「先生、助けてください」。後年、原爆後障害の研究に足跡を残した於保(おほ)源作医師は、復員して故郷の佐賀に身を寄せていたところ、広島の患者に呼び戻された。1946年7月に広島市翠町(現南区)の自宅で診察を再開。200人を診る日もあった。四男の信義さん(78)=南区=は「貧しかった時代。治療費を払えず、代わりに野菜や魚を持ってくる患者さんも多かった」と回想する。

悪性の貧血や白血病…。於保医師は毎日のように死亡診断書を書く中で「被爆者は病気にかかりやすいのではないか」と考えるようになった。48年に開業医8人で発足した勉強会「土曜会」に参加し、外科の原田東岷(とうみん)医師や産婦人科の正岡旭医師たちと症例を報告し合う中で、疑念は確信に変わった。

証明するには統計調査しかない―。於保医師は身銭でアルバイトを雇い、51~55年に市が受理した死亡診断書約1万1400枚を洗い直した。遺族や受診した医療機関も訪ね、被爆状況や症状、死因を突き合わせた。その結果、56年に「被爆者のがん死亡率は全国平均を上回る」との論文を初めて医学誌に発表した。

これに対し、当初は医学界からも異端視する声が出た。米国が設置した原爆傷害調査委員会(ABCC、現放射線影響研究所)は「老人にがんはつきもの」と一蹴。だが、於保医師は屈しなかった。「誰かがやらなければ、うやむやにされる」。データ分析を続け「被爆直後に市内に入って長くいた者ほど、がんが多い」と突き止めた。

「入市被爆の概念が確立されたのは於保先生のおかげ。自分が診る患者にとどまらず、誰かが亡くなったと聞けば足を運び、病名や被爆状況を聞き出して情報を蓄積した手法がすごい」。広島大の鎌田七男名誉教授は功績をたたえる。ABCCも於保医師の説を追うように、被爆者に甲状腺がんや肺がんが多いと認めた。

被爆者医療の確立には、多くの広島の医師が関わった。広島赤十字病院の山脇卓壮医師は被爆者に白血病が多いことを最初に報告。上司の重藤文夫医師は「原爆症治療には専門病院が必要」と説き、広島原爆病院(現広島赤十字・原爆病院)の初代院長に就いた。

医師たちは53年、市原爆障害者治療対策協議会(原対協、現広島原爆障害対策協議会)を設立。中心となった県医師会長の松坂義正医師たちの国への働きかけが、国費による無料の被爆者医療につながった。土曜会メンバーの中山広実医師が患者に配った私製の「被爆者健康手帖(てちょう)」は、57年施行の原爆医療法に基づく手帳交付の先駆けとなった。(衣川圭、馬場洋太)

原爆で顔や腕にできたケロイドは、特に若い女性たちには深刻だった。1952年に占領が終わり、原爆被害の報道や研究発表を制限するプレスコードが解かれると、女性たちは「原爆乙女」の呼び名で注目され、支援の輪が広がった。

原爆乙女の東京や大阪での治療が報じられると「広島の医師は何をしているのか」との批判が起きた。広島の原田東岷医師は「僕がいくらでも手術する」と奮い立ち、外科医仲間と「治療は地元医師で」を合言葉に掲げ、被爆者の無料治療に向けて組織的に動いた。

米国側からも支援の申し出があり、55年に広島から25人の独身女性がケロイド治療のため渡米。現地では「ヒロシマ・ガールズ」と呼ばれ、被爆者の存在を全米の市民に気付かせた。

(2023年4月5日朝刊掲載)