広島サミット 復興 あのとき <9> 歓喜の歌

23年4月8日

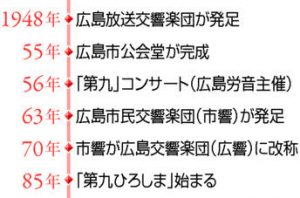

音楽の力 人々を鼓舞

1956年の年の瀬。合唱で奏でる第4楽章「歓喜の歌」の名で知られる大曲が、平和記念公園(広島市中区)内に前年完成したばかりの市公会堂に響き渡った。地元の合同合唱団と広島放送交響楽団によるベートーベンの交響曲第9番の全曲演奏。「全ての人は兄弟となる」―。ゲスト4人の独唱も交え、ドイツ語で歌い上げた。12月15、16日の2日間に4公演を敢行した一大コンサートだった。

「重なる声、高ぶる心。寄せ集めの地元合唱団だったが、ここが私の居場所と思えた。『原爆の子』である私のね」。総勢200人余りの合唱団で、バスのパートを務めた高田資生(よりお)さん(88)=南区=は振り返る。当時21歳。市内で税務職員として働き始めた頃だった。「食うや食わずの生活の中、どうしてあんなに音楽に熱を注いだのか。でももし音楽がなかったら、私は道を踏み外していたかもしれない」

高田さんは、庄原市に学童疎開していた10歳の時、両親と4人兄弟の長兄を原爆で失った。父は鉄砲町(現中区)の社宅で即死。一緒にいた母と長兄も、ひと月とたたずに亡くなった。広島市外に学徒動員されていて助かったすぐ上の兄との終戦直後の暮らしは、「何を食べて生き延びたか、思い出せない」。

兵役から復員した次兄の支えなどで、高校への進学はかなった。そこで合唱部に誘われ、のめり込む。卒業後も勤労者の合唱団などで活動を続け、56年の公演に臨んだ。

当時はまだ珍しかったカラー写真による記録が、中区の高橋勇さん(54)方に残されている。「父の遺品です」。養父の定(さだむ)さん(69年に62歳で死去)は、63年に広島市民交響楽団の名で発足する広島交響楽団の初代理事長。外科医の傍らバイオリン奏者として活躍し、この舞台にも上った。

「56年といえば、生活再建に続いて文化復興が緒についた頃と思う」と勇さん。地元財界の寄付で建った市公会堂はその拠点であり、初期の原水爆禁止世界大会の会場ともなった。「父はこの公演で、人々を鼓舞する音楽の力を実感したはず。広響をつくる思いにもつながったのではないか」

来演したゲストが三宅春恵(ソプラノ)、柴田睦陸(むつむ)(テノール)ら、声楽家団体「二期会」創立者を含む当時のトップクラスなのにも驚かされる。被爆地に寄せる思いの表れだろう。「超一流のメンバー。その柴田さんが公演後、『よくやった』と言ってくれたんだ」と高田さん。85年に始まる音楽イベント「第九ひろしま」に参加を重ねるなど、合唱を続ける励みとなったという。さまざまな思いの合奏でもあった「歓喜の歌」。復興の調べにほかならなかった。(編集委員・道面雅量) =おわり

ベートーベンと戦後広島のゆかりは、純音楽茶房ムシカの「第九伝説」が有名だ。被爆翌年の1946年夏、広島駅の近くに故梁川義雄さんが「音楽で人々の心に潤いを」と開店したムシカ。その年の大みそか、蓄音機で交響曲第9番をかけたところ、店内に入りきれない人々も窓に耳を押し当てて「歓喜の歌」に涙したという。

広島市民交響楽団の第1回定期演奏会は64年4月に市公会堂であり、べートーベンの3曲を奏でた。公会堂は89年、広島国際会議場に建て替えられ、ムシカも移転を経て2020年に閉店した。

(2023年4月8日朝刊掲載)