「黒い雨」新基準 妥当性は 23人の救済訴訟 あす第1回口頭弁論

23年7月17日

広島原爆の投下後に降った「黒い雨」を巡り、国が昨年4月に運用を始めた新たな被爆者認定基準の下で被爆者健康手帳を申請し、却下されるなどした広島県内の23人が却下処分の取り消しなどを広島市と県に求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、広島地裁である。訴訟では、雨が降ったと認めるエリアなど新基準の妥当性が争われる見通し。(堅次亮平)

国は、従来の援護対象区域の外で雨を浴びたとする人について広く救済を認めた2021年の広島高裁判決を踏まえ、新基準を定めた。被害者の証言や当時の居住地から雨に遭ったと否定できず、がんや肝硬変など11疾病のいずれかにかかっていれば、手帳を交付。うち白内障は現在は症状がなくても、手術歴があれば認定するとした。

原告側は訴状などで、雨が降ったと認める範囲は新基準下でも不十分とし、11疾病の要件は「被爆者援護法の趣旨に整合しておらず違法だ」などと主張する。

市と県によると、新基準に基づく申請は6月末までに計5159人で、229人が却下となった。うち雨に遭ったと確認できないと判断したのが114人、疾病要件を満たないとしたのは103人だった。

「雨域外」 線引きに疑問

爆心地から西に約23キロ離れた廿日市市河津原(旧友和村)。原告の一人、大畑忍さん(87)=広島市西区=はかつて自宅があった地から東の山を見た。「あの尾根の向こうが『雨域』。地図上の便宜的な線から少し外れただけで、対応が分かれるのは納得いかない」と顔をしかめた。

黒い雨被害者の救済拡大を命じた広島高裁判決の2カ月後、被爆者健康手帳を広島市に申請した。今年1月上旬、市から届いた通知は「却下」。「雨が降ったことを確認できませんでした」とあった。当時の状況は具体的に記憶しており、「できるだけ多くの人に手帳を交付したい」とする市の聞き取りでも説明した。それなのに「自分の体験を否定された」。

78年前の8月6日の朝。友和国民学校4年生だった大畑さんは学校を休み、自宅で豆腐作りに励む祖母と会話していた。急に空が光り、地響きを伴う爆音が鳴った。山越しにきのこ雲が湧き上がる。青空は薄暗くなり、雨雲が近づいてきた。

祖母の畑仕事を手伝っていると、「べとっとした灰色の雨」が降り始め、焼けた紙や灰も空から落ちてきた。灰が付いた畑のトマトを雨が染みた服で拭って食べたという。

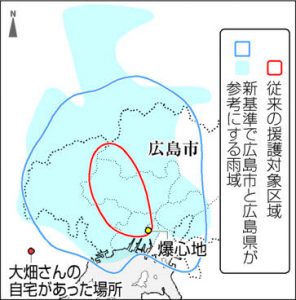

新たな被爆者認定基準を受け、市と広島県は従来の援護対象区域の外でも、過去の調査で示された二つの降雨区域を参考に審査している。しかし大畑さんの自宅の場所はそのいずれにも入らない。

市と県は「証言を裏付ける当時の資料が出てくれば雨域の外でも認定する」とする。一方、ある担当者は「郷土史や学校史などあらゆる記録に当たるが、雨域外での降雨を根拠付ける資料は現時点でほとんどないのが実情」と言う。

原告23人は70~90代。大畑さんは両目の白内障や肺線維症、血小板減少症などを患い、放射性物質の影響を疑い続けている。「原爆投下から78年もたって、いまだに『被爆者』救済の在り方が議論されている。終止符を打たなければ。私たちこそが『生きた証拠』だ」。すがる思いで司法に望みを託す。(堅次亮平)

黒い雨

米国による広島への原爆投下直後に降った放射性物質や火災によるすすを含む雨。国は1976年、爆心地から広島市北西部にかけての長さ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)形の範囲内を援護対象区域に指定。区域内で雨を浴びた住民には無料で健康診断をし、がんや白内障など11疾病のいずれかを発症した人に被爆者健康手帳を交付し、医療費を原則無料にするなどの援護策を講じてきた。区域外は援護対象から外されてきたが、2021年7月の広島高裁判決の確定を受け、国は新たな基準を定めた。

(2023年7月17日朝刊掲載)

国は、従来の援護対象区域の外で雨を浴びたとする人について広く救済を認めた2021年の広島高裁判決を踏まえ、新基準を定めた。被害者の証言や当時の居住地から雨に遭ったと否定できず、がんや肝硬変など11疾病のいずれかにかかっていれば、手帳を交付。うち白内障は現在は症状がなくても、手術歴があれば認定するとした。

原告側は訴状などで、雨が降ったと認める範囲は新基準下でも不十分とし、11疾病の要件は「被爆者援護法の趣旨に整合しておらず違法だ」などと主張する。

市と県によると、新基準に基づく申請は6月末までに計5159人で、229人が却下となった。うち雨に遭ったと確認できないと判断したのが114人、疾病要件を満たないとしたのは103人だった。

e="font-size:106%;font-weight:bold;">私たちこそ生きた証拠

e="font-size:106%;font-weight:bold;">爆心地から23キロで被害 原告の大畑さん

「雨域外」 線引きに疑問

爆心地から西に約23キロ離れた廿日市市河津原(旧友和村)。原告の一人、大畑忍さん(87)=広島市西区=はかつて自宅があった地から東の山を見た。「あの尾根の向こうが『雨域』。地図上の便宜的な線から少し外れただけで、対応が分かれるのは納得いかない」と顔をしかめた。

黒い雨被害者の救済拡大を命じた広島高裁判決の2カ月後、被爆者健康手帳を広島市に申請した。今年1月上旬、市から届いた通知は「却下」。「雨が降ったことを確認できませんでした」とあった。当時の状況は具体的に記憶しており、「できるだけ多くの人に手帳を交付したい」とする市の聞き取りでも説明した。それなのに「自分の体験を否定された」。

78年前の8月6日の朝。友和国民学校4年生だった大畑さんは学校を休み、自宅で豆腐作りに励む祖母と会話していた。急に空が光り、地響きを伴う爆音が鳴った。山越しにきのこ雲が湧き上がる。青空は薄暗くなり、雨雲が近づいてきた。

祖母の畑仕事を手伝っていると、「べとっとした灰色の雨」が降り始め、焼けた紙や灰も空から落ちてきた。灰が付いた畑のトマトを雨が染みた服で拭って食べたという。

新たな被爆者認定基準を受け、市と広島県は従来の援護対象区域の外でも、過去の調査で示された二つの降雨区域を参考に審査している。しかし大畑さんの自宅の場所はそのいずれにも入らない。

市と県は「証言を裏付ける当時の資料が出てくれば雨域の外でも認定する」とする。一方、ある担当者は「郷土史や学校史などあらゆる記録に当たるが、雨域外での降雨を根拠付ける資料は現時点でほとんどないのが実情」と言う。

原告23人は70~90代。大畑さんは両目の白内障や肺線維症、血小板減少症などを患い、放射性物質の影響を疑い続けている。「原爆投下から78年もたって、いまだに『被爆者』救済の在り方が議論されている。終止符を打たなければ。私たちこそが『生きた証拠』だ」。すがる思いで司法に望みを託す。(堅次亮平)

黒い雨

米国による広島への原爆投下直後に降った放射性物質や火災によるすすを含む雨。国は1976年、爆心地から広島市北西部にかけての長さ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)形の範囲内を援護対象区域に指定。区域内で雨を浴びた住民には無料で健康診断をし、がんや白内障など11疾病のいずれかを発症した人に被爆者健康手帳を交付し、医療費を原則無料にするなどの援護策を講じてきた。区域外は援護対象から外されてきたが、2021年7月の広島高裁判決の確定を受け、国は新たな基準を定めた。

(2023年7月17日朝刊掲載)