没後70年 峠三吉の伝言 <上> 倉庫の記録

23年8月3日

「ちちをかえせ ははをかえせ―」とうたい上げた原爆詩人峠三吉が36歳で他界し、今年で70年を迎えた。病魔と闘いながら死の直前まで峠が紡いだ詩は今、何を問いかけるのか。ゆかりの人の証言や草稿から、改めて読み解く。(桑島美帆)

苦しみ・死…包み隠さず描写

「心を定めて収容所たる階上に足を踏み入れたる時の光景は終生忘れ得ず。又忘るべからざるものなりき」

原爆投下から2日後の45年8月8日、広島陸軍被服支廠(ししょう)(現広島市南区)を訪れた峠が日記に書き留めた一節だ。爆心地から約3キロ離れた翠町(現南区)の自宅で被爆した峠は、近所で暮らす「K夫人」を捜そうと立ち寄った。

薄暗く異臭が漂う倉庫の2階で、峠は「横(た)はれる半裸の火傷患者らその半ばは既に動かざる死屍と化す」惨状を目にする。想像を絶するこの体験が、後の峠の詩作に大きな影響を及ぼすことになる。

峠は自らの日記やメモから「倉庫の記録」を書き上げ、ガリ版刷りの「原爆詩集」(51年)に収録した。「桶や馬穴が汚物をいっぱい溜め」「骨を刺す異臭」「外の空地に積みあげた死屍からの煙があがる」―。

被爆者の切明千枝子さん(93)=安佐南区=は「どんなに悲惨で大変だったか。まさに峠さんの詩のような状況」と思い起こす。収容された祖母を見舞うため6日午後、被服支廠を訪れたという。「あのなんともいえない臭いが忘れられない」

学生時代にはサークル活動を通し、峠と親交もあった。「穏やかで優しい人だった。その心の中では原爆や戦争に対する怒りが激しく燃えていたのでしょう」。病弱でロマンチストだった峠は、もともと叙情詩ばかり書いていたが、被爆を境に、理不尽な戦争をもたらした国家への憤りを創作の原動力にしていく。原爆詩集冒頭の「ちちをかえせ―」のように、心の底から湧き上がる感情を言語化していった。

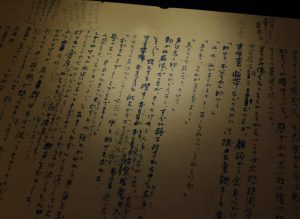

一方で「倉庫の記録」は、8日間のドキュメント風だ。K夫人たち収容者がもだえ苦しみ、死にゆく光景を包み隠さず描写する。広島大の岩崎文人名誉教授(79)=近現代文学=は「一人一人の被爆者がどのような最期を迎えたのか、リアリズムの手法で描いている」と読み解く。「被服支廠の光景は終生、彼の心に鮮明に刻印されていた」と後の詩作の底流になったとみる。広島市立中央図書館(中区)の書庫にある草稿には、幾度も推敲(すいこう)を重ねた跡が残る。

最近、被服支廠は国重要文化財(重文)の指定が検討され始めた。軍都広島の象徴でもある巨大な「無言の証人」はこの先も、峠の詩の力によってあの夏の阿鼻(あび)叫喚をとどめ続ける。

原爆詩集

峠三吉が生前発行した唯一の個人詩集。「ちちをかえせ ははをかえせ」で始まる「序」をはじめ、「倉庫の記録」「炎の季節」「ちいさい子」など20編を収め、1951年にガリ版刷りを500部発行した。翌年、「河のある風景」など5編を加え、青木書店(東京)から文庫本を出版した。

(2023年8月3日朝刊掲載)

被服支廠の光景 底流に

苦しみ・死…包み隠さず描写

「心を定めて収容所たる階上に足を踏み入れたる時の光景は終生忘れ得ず。又忘るべからざるものなりき」

原爆投下から2日後の45年8月8日、広島陸軍被服支廠(ししょう)(現広島市南区)を訪れた峠が日記に書き留めた一節だ。爆心地から約3キロ離れた翠町(現南区)の自宅で被爆した峠は、近所で暮らす「K夫人」を捜そうと立ち寄った。

薄暗く異臭が漂う倉庫の2階で、峠は「横(た)はれる半裸の火傷患者らその半ばは既に動かざる死屍と化す」惨状を目にする。想像を絶するこの体験が、後の峠の詩作に大きな影響を及ぼすことになる。

峠は自らの日記やメモから「倉庫の記録」を書き上げ、ガリ版刷りの「原爆詩集」(51年)に収録した。「桶や馬穴が汚物をいっぱい溜め」「骨を刺す異臭」「外の空地に積みあげた死屍からの煙があがる」―。

被爆者の切明千枝子さん(93)=安佐南区=は「どんなに悲惨で大変だったか。まさに峠さんの詩のような状況」と思い起こす。収容された祖母を見舞うため6日午後、被服支廠を訪れたという。「あのなんともいえない臭いが忘れられない」

学生時代にはサークル活動を通し、峠と親交もあった。「穏やかで優しい人だった。その心の中では原爆や戦争に対する怒りが激しく燃えていたのでしょう」。病弱でロマンチストだった峠は、もともと叙情詩ばかり書いていたが、被爆を境に、理不尽な戦争をもたらした国家への憤りを創作の原動力にしていく。原爆詩集冒頭の「ちちをかえせ―」のように、心の底から湧き上がる感情を言語化していった。

一方で「倉庫の記録」は、8日間のドキュメント風だ。K夫人たち収容者がもだえ苦しみ、死にゆく光景を包み隠さず描写する。広島大の岩崎文人名誉教授(79)=近現代文学=は「一人一人の被爆者がどのような最期を迎えたのか、リアリズムの手法で描いている」と読み解く。「被服支廠の光景は終生、彼の心に鮮明に刻印されていた」と後の詩作の底流になったとみる。広島市立中央図書館(中区)の書庫にある草稿には、幾度も推敲(すいこう)を重ねた跡が残る。

最近、被服支廠は国重要文化財(重文)の指定が検討され始めた。軍都広島の象徴でもある巨大な「無言の証人」はこの先も、峠の詩の力によってあの夏の阿鼻(あび)叫喚をとどめ続ける。

原爆詩集

峠三吉が生前発行した唯一の個人詩集。「ちちをかえせ ははをかえせ」で始まる「序」をはじめ、「倉庫の記録」「炎の季節」「ちいさい子」など20編を収め、1951年にガリ版刷りを500部発行した。翌年、「河のある風景」など5編を加え、青木書店(東京)から文庫本を出版した。

(2023年8月3日朝刊掲載)