[歩く 聞く 考える] 論説主幹 岩崎誠 戦災誌「生原稿」を読む 割愛した部分が伝えるもの

23年10月19日

東京大空襲の継承の営みは、被爆地も見習いたいものが多い。

1945年3月10日を中心に、首都では米軍の爆撃で10万人を超す死者が出た。昨年死去した作家の早乙女勝元さんたちが「東京空襲を記録する会」を70年に立ち上げて手記を広く募り、世に出した大著の価値は、今も色あせない。「東京大空襲・戦災誌」である。1、2巻の体験記編をはじめ計5巻。ことし刊行50年を迎えた。

締め切りまでに計844編、原稿用紙で1万1千枚の手記が集まった。実は編集済みの生原稿の大半が、早乙女さんが長く館長を務めた民営の東京大空襲・戦災資料センターに保管されている。それを読み直す研究プロジェクトを知り、社会学者の山本唯人さんを訪ねた。法政大の准教授であり、センターの主任研究員を兼ねる。

山本さんは研究者仲間や若い学生たちと、全国の空襲記録運動の原点ともなった元の原稿を整理した。科学研究費の補助を得て研究会をつくり、戦災誌の第1巻に収録される3月10日の体験記のうち「深川区」「本所区」の186人分をまず分析し、報告書にまとめてセンターの展示に生かした。

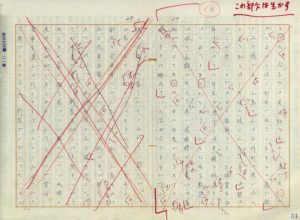

戦後25年を経た時期に、予想以上の数が集まった手記群。山本さんは、体験者の中で抑えられていた思いが噴き出したかのような熱量を感じたそうだ。若い研究メンバーたちが画像に撮り、データに入力して読み込む。戦災誌の編集委員たちが分担して元原稿に赤字を入れ、削除したり、リライトをしたりした跡を確認できた。

当時は全ての手記の掲載を原則としたが、紙幅に限りがあるため第1巻の編集方針は3月10日の直接体験を伝えることを優先した。やむなく割愛した部分からも、多くのことが読み取れるという。

一つは手記を書いた心境だ。例えば24歳で空襲に遭い、3児を失った森川寿美子さんの文章から削られたのは末尾にある編者へのメッセージの部分だ。「まずしい心の記憶にしかすぎませず お目にかけるにはお恥ずかしい次第」と謙虚に語りつつ「勇気をふるってみました」と書き添える。「気持ちの強さがうかがえる。こうした記述を集めていくと、ずっしり重い」と山本さんは振り返る。

もう一つは空襲被害が決して3月10日で終わらなかったことだ。21歳だった小沢綾子さんの原稿は母の手を引いて逃げ惑ったあの日の体験に続き、後半では焼け出されて疎開した新潟で、ろくな食べ物もなく苦労した記憶をつづる。こうした部分は圧縮された。

手記を寄せた人たちが何を伝えたかったのか。そこに再び思いをはせる試みは、継承という大きな意味も持つ。手書きの崩し字は、人工知能(AI)でも読み取れなくはない。だが若い世代が肉筆原稿を丹念に目で追えば死去した体験者と「対話」ができる。戦前、戦後の暮らしや手記を書いた時代の空気も感じ取れる。山本さんがこの手法を「手記の行間を読む」と表現するのは、うなずける。

被爆地に置き換えればどうか。広島市が被爆5年後に市民から募った手記のことを思い出す。当初は18編を選んで「原爆体験記」として刊行したが、寄せられた全165編の生原稿が現存する。

その一人、故北山二葉さんの手記の末尾に、こんな一節がある。「国際情勢のひつ迫した今日、願わくは、原爆の犠牲により平和のために散った尊い二十万の命が決して無駄ではなかつた事が世界中に示されるように」。占領下で朝鮮戦争が始まった時期ゆえか、祈るような言葉は編集で削られた。

戦後、被爆手記を集めた広島の官民の機関や団体には、昔の原稿を保存するところもあるはずだ。むろん「忖度(そんたく)」とは限らない。編集方針との差や紙幅の都合で日の目を見なかった部分を読み解くとすれば、何が見えてくるだろう。

(2023年10月19日朝刊掲載)

1945年3月10日を中心に、首都では米軍の爆撃で10万人を超す死者が出た。昨年死去した作家の早乙女勝元さんたちが「東京空襲を記録する会」を70年に立ち上げて手記を広く募り、世に出した大著の価値は、今も色あせない。「東京大空襲・戦災誌」である。1、2巻の体験記編をはじめ計5巻。ことし刊行50年を迎えた。

締め切りまでに計844編、原稿用紙で1万1千枚の手記が集まった。実は編集済みの生原稿の大半が、早乙女さんが長く館長を務めた民営の東京大空襲・戦災資料センターに保管されている。それを読み直す研究プロジェクトを知り、社会学者の山本唯人さんを訪ねた。法政大の准教授であり、センターの主任研究員を兼ねる。

山本さんは研究者仲間や若い学生たちと、全国の空襲記録運動の原点ともなった元の原稿を整理した。科学研究費の補助を得て研究会をつくり、戦災誌の第1巻に収録される3月10日の体験記のうち「深川区」「本所区」の186人分をまず分析し、報告書にまとめてセンターの展示に生かした。

戦後25年を経た時期に、予想以上の数が集まった手記群。山本さんは、体験者の中で抑えられていた思いが噴き出したかのような熱量を感じたそうだ。若い研究メンバーたちが画像に撮り、データに入力して読み込む。戦災誌の編集委員たちが分担して元原稿に赤字を入れ、削除したり、リライトをしたりした跡を確認できた。

当時は全ての手記の掲載を原則としたが、紙幅に限りがあるため第1巻の編集方針は3月10日の直接体験を伝えることを優先した。やむなく割愛した部分からも、多くのことが読み取れるという。

一つは手記を書いた心境だ。例えば24歳で空襲に遭い、3児を失った森川寿美子さんの文章から削られたのは末尾にある編者へのメッセージの部分だ。「まずしい心の記憶にしかすぎませず お目にかけるにはお恥ずかしい次第」と謙虚に語りつつ「勇気をふるってみました」と書き添える。「気持ちの強さがうかがえる。こうした記述を集めていくと、ずっしり重い」と山本さんは振り返る。

もう一つは空襲被害が決して3月10日で終わらなかったことだ。21歳だった小沢綾子さんの原稿は母の手を引いて逃げ惑ったあの日の体験に続き、後半では焼け出されて疎開した新潟で、ろくな食べ物もなく苦労した記憶をつづる。こうした部分は圧縮された。

手記を寄せた人たちが何を伝えたかったのか。そこに再び思いをはせる試みは、継承という大きな意味も持つ。手書きの崩し字は、人工知能(AI)でも読み取れなくはない。だが若い世代が肉筆原稿を丹念に目で追えば死去した体験者と「対話」ができる。戦前、戦後の暮らしや手記を書いた時代の空気も感じ取れる。山本さんがこの手法を「手記の行間を読む」と表現するのは、うなずける。

被爆地に置き換えればどうか。広島市が被爆5年後に市民から募った手記のことを思い出す。当初は18編を選んで「原爆体験記」として刊行したが、寄せられた全165編の生原稿が現存する。

その一人、故北山二葉さんの手記の末尾に、こんな一節がある。「国際情勢のひつ迫した今日、願わくは、原爆の犠牲により平和のために散った尊い二十万の命が決して無駄ではなかつた事が世界中に示されるように」。占領下で朝鮮戦争が始まった時期ゆえか、祈るような言葉は編集で削られた。

戦後、被爆手記を集めた広島の官民の機関や団体には、昔の原稿を保存するところもあるはずだ。むろん「忖度(そんたく)」とは限らない。編集方針との差や紙幅の都合で日の目を見なかった部分を読み解くとすれば、何が見えてくるだろう。

(2023年10月19日朝刊掲載)