「深い河」の宗教観 遠藤周作生誕100年 <下> 信仰の再発見

23年10月30日

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">作家 加藤宗哉さん</div><br>

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">「優しく許す」温かい神に到達</div><br>

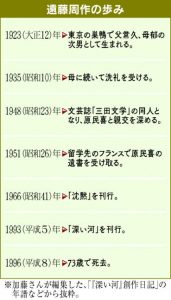

遠藤周作と約30年にわたり師弟関係にあった作家の加藤宗哉さん(77)=東京。インドのガンジス河を舞台に信仰のあり方を突き詰めた長編「深い河」創作の様子も間近で知る。作品の背景にあった遠藤が求める「イエス・キリスト」像は、「西洋の信仰とは違い寄り添う優しさをたたえるものだった」と話す。原点には、遠藤が若き日に親交を深めた被爆作家原民喜の影響があったという。(山田祐)

<br><br>

<strong>≪深い河の序盤、信仰のあり方を模索する神父の大津は、学生時代をともに過ごした美津子とフランスで再会する。生きることに空虚さを感じ続けてきた美津子は、「神という言葉やめてくれない。いらいらするし実感がないの」と言い放つ。大津は神を「玉ねぎ」と呼び、その働きを説明する。≫</strong><br><br>

遠藤は難しい言葉を使わずに宗教を語りました。神という言葉さえも。今に至るまで広く読まれている一つの要素だと思います。

<br><br>

しかし従来とは異なる宗教観は、教会関係者にはなかなか受け入れられませんでした。「キリスト教ではなく『遠藤教』だ」などと責められ、釈明に東奔西走していました。

<br><br>

国内でのキリスト教文学の研究が認められ、27歳でフランス留学を果たした遠藤。帰国するまでの2年半の経験を経て、西洋の人々にとっての神とは「裁き罰する」存在である、と考えました。神の子であるイエス・キリストも同様だと。

<br><br>

それを踏まえ、日本人に合ったキリスト教のあり方を探る中で行き着いたのが、「優しく許す」存在としての神でした。

<br><br>

仏教の影響もあったようです。「弱い人こそ救われるべきだ」との思考は、浄土真宗の宗祖親鸞(しんらん)の思想が重なります。また、礒辺は亡くなった妻の「転生」を追いますが、輪廻(りんね)転生は仏教の概念ですよね。そして礒辺を含む5人の主要人物の苦しみを包み込んだガンジス河はヒンズー教の聖地です。

<br><br>

信仰について遠藤は、哲学者ジョン・ヒックの「宗教多元主義」に強く引かれていました。世界の各宗教は、同じ神を違った道、文化、象徴で求めている。だから、対話の中で認め合える―などとする考え方です。

<br><br>

遠藤自身も以前からこう例えていました。「富士山に登る山道はたくさんあるけれど、頂上は一つだ」。宗教にそれぞれ名前はあるけれど、結局のところ大いなる存在は一つなのだ、ということです。だからその呼び名は「トマト」でも「玉ねぎ」でも何でも良かったのです。

<br><br>

<strong>≪加藤さんは、遠藤没後に刊行された「深い河」創作日記にも繰り返し名前が出てくる。44歳でカトリックの洗礼を受けた際に、背中を押したのも遠藤だった。≫</strong><br><br>

文章を教わり、仕事まで世話をしてもらっていました。洗礼を勧められ、踏ん切りがつかずにいた時、決め手になったのは遠藤の言葉でした。

<br><br>

「ぼくはまだ神がいるとは信じられないんです」と言う私に、「99%の疑問と1%の希望でいいんだ」と言いました。胸にしっくりきたんです。希望でいいのかと。

<br><br>

驚きました。信仰のあり方を追究していたとはいえ、根っこはキリスト教徒で天国も信じていた人ですから。物事の真実を求める上で、一つ一つの宗教は決して完璧なものではない、という考えがあったのかもしれません。

<br><br>

一人の文筆家として言えば、私は遠藤の文章は技術的には上手だとは思っていないんです。それなのに読めば読むほど好きになる。

<br><br>

特に「深い河」です。本格的な執筆に入った時点ですでに体調を崩し、透析をしていたので、十分に推敲(すいこう)ができていないんです。原稿用紙への赤字の記入が他の作品と比べて非常に少ない。半面、遠藤の思想が包み隠されずストレートに表出されています。

<br><br>

没後27年になりますが、社会では不寛容な風潮がますます高まっています。遠藤が行き着いた「優しく許す」存在の温かさを、現代を生きる私たちが共有できたら、と願います。

<br><br>

<strong>原民喜 イエス像の原点</strong><br><br>

<strong>≪遠藤はフランスに留学する以前、被爆作家の原民喜(1905~51年)と親交を深めていた。宗教観を形成する上で欠かせない出会いだったと加藤さんは考えている。≫</strong><br><br>

キリスト教は「奇跡」を重視しますが、遠藤の解釈は違いました。小説「イエスの生涯」で描いたのは、苦しんでいる病人を治せはしないけれど、ただそばに座り手を握る―。無力かもしれないけれど、苦しみに寄り添ってくれるようなイエス像でした。背景にあったのが、原民喜との交流だと私は考えています。

<br><br>

兄弟と親子の中間くらいの関係性でしょうか。戦後、文芸誌「三田文学」で出会ってからの遠藤は、フランスに留学するまでの間、慕って離れなかったと言います。

<br><br>

原は道路も1人で渡れなかったような人で、世の中を渡るのも下手でした。ところが遠藤という人は実に要領良く人に好かれ、取り入るのもうまい。こんなに性格の違う2人がどうして親密になったのか。そこには悲しみの共感がありました。

<br><br>

妻を早くに亡くし、広島で原爆投下による惨状を目の当たりにした原。遠藤も幼い頃、大好きだった両親が毎日のようにけんかをしました。

<br><br>

遠藤は、悲しさをごまかすため、悪ふざけをするんです。学校ではよく先生に𠮟られていたそうで、大人になってもいたずらが大好きでした。

<br><br>

原はそれができなかった人です。言葉にできないほどの悲しみを実直に背負ったその姿に遠藤は憧れました。尊敬の念がやがて、遠藤なりのイエス像と重なっていったのでしょう。深い河に描かれた、苦しみや弱さを抱えた人々に寄り添う「大いなる存在」に通じていきます。

<br><br>

<strong>かとう・むねや</strong><br> 1945年東京生まれ。慶応大在学中、文芸誌「三田文学」に参加し、編集長を務めていた遠藤周作と出会う。1997年から2012年までは編集長を任された。著書に「遠藤周作」、「モーツァルトの妻」など。

<br><br>

(2023年10月30日朝刊掲載)<br><br>

<a href="https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=137259" target="_blank" rel="noopener noreferrer">「深い河」の宗教観 遠藤周作生誕100年 <上> 個人主義の時代</a>