第1次大戦後 似島の収容施設 捕虜解放 所長の言葉 広経大教授が解読

23年11月7日

e="font-size:106%;font-weight:bold;">苦労をねぎらい にじむ愛着

第1次世界大戦中に旧日本軍の捕虜となり、似島(広島市南区)の収容所で暮らしたドイツ人たちの解放の際、菅沼來(らい)所長がしたとみられるあいさつの内容が判明した。広島経済大の竹林栄治教授(日独交流史)が、当時の通訳の残したノートを読み解いた。戦争で生活が一変した捕虜への同情や、捕虜の尊厳と安全を守ろうとした気概が伝わる。(衣川圭)

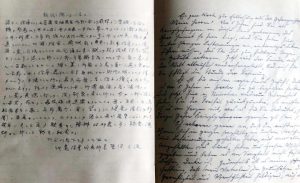

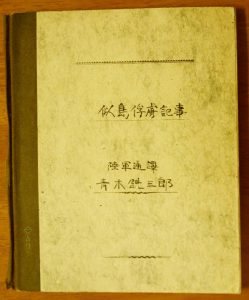

菅沼所長は、大戦の講和条約に基づき捕虜解放が始まる前の1919年12月24日、捕虜たちを前にあいさつしたとみられる。その起草は、当時の似島で通訳をしていた青木銑三郎さんが書き留め、昨年見つかったノート「似島俘虜(ふりょ)記事」に、日本語とドイツ語でつづっていた。

「諸子ノ俘虜トナリ五星霜」(諸君が捕虜となって5年)で始まり、「今ヤ世界ハ平和ノ幕ニ入ラントシテ漸ク解放ノ年ニ到達ス」(世界の平和が次第に回復し解放の時期が迫っている)と続く。収容中に亡くなった人を悼むほか、長い間捕虜であったことをねぎらったり、寒い中の帰郷の安全を願ったりする言葉も含まれている。

両国語を照らし合わせ、手書きの文章の大半を解読した竹林教授。「国際法を順守して捕虜に丁寧に接しつつ規律も守らせる所長の立場だけでなく、長く一緒に過ごした人間としての愛着も伝わる」と話した。

広島市南区の比治山陸軍墓地で11日午前11時、解放を待たずに亡くなったドイツ人の追悼式があり、墓前で菅沼所長のあいさつ文を読み上げる。

似島の捕虜収容所 1917年2月に開設。ドイツ領だった中国・青島から日本に連れてこられた捕虜たちのうち、大阪市の収容所の閉鎖に伴って約550人が似島に移った。20年4月1日に閉鎖。当時の通訳の青木銑三郎さんが残したノートや名簿、アルバムが昨年見つかり、収容所の歴史の掘り起こしが期待される。

日本語、ドイツ語のあいさつ文と竹林教授の現代語訳は中国新聞デジタルでご覧ください。

(2023年11月7日朝刊掲載)